第91回のエッセイ(賃金不払根絶へ包括的政策を進める韓国の動向(上))では、韓国では「賃金不払い」がきわめて深刻な状況にあることを調べました。こうした状況を改める課題は早くから提起されていましたが、長い間、法制度上の欠陥が賃金不払いを蔓延させてきた原因の一つであるという指摘もあり、法制度改正をめぐる調査や国際比較など多くの議論や研究が行われてきました。その結果、政府(尹錫悦政権)から2024年の勤労基準法改正(「常習賃金不払根絶法」)が提起され、国会審議を経て与野党が一致して賛成して可決され、2025年10月23日から施行されることになりました。

さらに、6月の大統領選挙を経て出発した李在明政権は、従来とは格段に進んだ広範囲にわたる注目すべき労働政策を進めることになりました(第88回エッセイ、第90回エッセイ参照)。李在明大統領とキム・ヨンフン長官は、賃金不払い政策を最優先課題に上げ、この10月に施行される改正法をさらに拡大して賃金不払いを根絶するための包括政策を提起しました。

今回は、こうした立て続けに展開する韓国での賃金不払い政策について調べることにしました。色々と資料や論文を読みながら書きましたので、エッセイとは言えないほどの長文になってしまいました。目次を付けましたのでご関心のあるところから読んでいただければと思います。

2025年9月17日 swakita

韓国・賃金関連法規制の変遷

賃金支払い関連の法規制

韓国の賃金支払いをめぐる法規制は、日本と多くの点で共通しています。個別的労働関係の基本法である「勤労基準法は、1953年3月10日に制定され、同日施行されました。第43条で「賃金は毎月1回以上·定期的に通貨で直接支払わなければならない」と規定し、第36条で「退職時14日以内に一切の金品を精算して支払わなければならい」と定め、これに違反すると、「3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金」が科されることになっています。その後、賃金不払いが社会問題になるほどに頻発するようになって、2005年の勤労基準法改正で、不払い賃金に対して年20%遅延利子規定が導入されました。

| 区分 | 法令/条文 | 内容 |

|---|---|---|

| 賃金支払い原則 | 勤労基準法第43条 | 賃金は通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、定期的に支払わなければならない。 違反時は罰則適用対象(第109条)。 |

| 退職時支払い | 勤労基準法第36条 | 労働者が退職した場合、14日以内に賃金その他一切の金品を支払わなければならない。 ただし、特別な事情がある場合は当事者合意により支払い期日を延期可能。 違反時は罰則適用対象(第109条)。 |

| 罰則 | 勤労基準法第109条 | 第36条、第43条違反の場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金。 |

| 遅延利息 | 勤労基準法第37条 | 使用者が賃金等を支払わなかった場合、支払期日の翌日から支払う日までについて、年20%以内の遅延利息を支払わなければならない。 2005年改正で導入。賃金未払いが長期にわたり支払われない現実を改善するための措置。 |

| 反意思不罰罪の明文化 | 勤労基準法第109条第2項 | 賃金不払い罪など使用者の犯罪について、労働者の明示的な意思に反して公訴を提起できない(反意思不罰罪)。 |

「反意思不罰罪」 違法使用者に甘いソフト・ロー

しかし、2007年の改正で、賃金不払いの場合に、被害労働者が使用者(企業)を法違反として告訴・申立の意思がないときに刑事的に公訴できないとする規定(反意思不罰罪)を導入されました。これは日本にはない韓国独自の規定です。この条文は、おおむね以下の内容です。すわなち、勤労基準法は、第109条第1項で、賃金不払いなどの違反行為に対する刑事罰(懲役3年以下または3,000万ウォン以下の罰金)を定めていますが、第2項で、「被害者の明示的な意思に反しては公訴を提起することができない」と規定しているのです。こうした賃金不払いを許すような規制(ソフト・ロー)が何故導入されたのか、疑問に思います。

このように賃金不払いを「反意思不罰罪」にした理由としては、問題を実効的に解決することを優先する点にあると説明されています。つまり、①労働者が使用者(企業)の処罰を望まない意思を表明することで、刑事罰を回避したい使用者の賃金支払いを促すこと、②労働者にとって使用者が刑罰を受けるよりも不払い賃金を受け取ることがより現実的であること、③当事者間の合意形成を重視することなどが理由に挙げられました。

しかし、この規定が労働者にとっても意味があるという説明は労使の力関係の大きな差を無視しており、現実離れしたものです。実際には、被害労働者が使用者の圧力や恐れから処罰を望まない例が生まれ、賃金をまともに払わない不払い使用者をますます甘やかすことになったとして、労働組合や市民団体は、全面的な適用除外を主張してきました。実際、韓国では、倒産などの経営危機とは言えないのに賃金不払いが頻発しています。これは、「反意思不罰」規定が使用者による法律を無視し甘く見る態度を助長させることで、韓国を世界でも突出した「賃金不払いの国」にする理由の一つになったと厳しく批判が高まりました。時間が経過する中で、労働側だけでなく社会全体として、「反意思不罰」規定を導入した立法者や政府の狙いが、まったく誤っていたことが明らかになってきたのです。(ハンギョレ新聞2024年4月21日記事)

私は、この賃金不払い「反意思不罰罪」化の問題は、韓国だけの問題ではなく、日本にとっても他人事ではないと思っています。日本は、「反意思不罰」規定の導入はしていませんが、政府が、労働基準法の規制緩和を繰り返してきました。そして、「行政指導」や「ガイドライン」といった「ソフト・ロー」を拡大して労働時間規制や賃金規制を後退させ、使用者の労働基準法軽視を助長し、「サービス残業」(=賃金不払い)を拡大させてきたからです。この「反意思不罰」が生み出した労働市場の劣化や、法を遵守しない使用者の蔓延という結果は、日韓に共通した深刻な問題として捉えることが必要だと思います。

賃金不払いに対する事後的労働者救済制度

賃金不払いは、企業倒産が多発した1997年に突如発生したIMFの介入を招いた経済危機の際に急増しました。そこで「賃金債権保障法」が制定されました。これは倒産の場合の賃金、退職金不払いに限定して「勤労福祉公団」が立て替え払いをする初めての制度でした。しかし実際には、賃金不払いが倒産の場合にだけ限られず、日常的に広がってしまいました。こうした事態に対して行われた法規制の見直しが、倒産以外の賃金不払いをも念頭に置いた前述した2015年勤労基準法改正による遅延利息制度の導入(在職勤労者遅延利子制)でした。

| 区分 | 時期 | 内容・背景 |

|---|---|---|

| 賃金債権保障法制定・施行 「立替金(체당금)」制度導入 | 1998年2月20日法律第5513号 1998年7月1日施行 | 会社が倒産した場合に、政府が事業主に代わって不払い賃金等を立て替えて「立替金(체당금)」を支払う制度(旧・賃金債権保障制度)を導入 – 倒産企業に限定して実施し、立て替え対象者は退職者に限られ、その賃金債権は「最終3か月分の賃金・休業手当、最終3年分の退職金」と規定 – 不払い賃金の立て替え払いを迅速に行うため、勤労福祉公団に「賃金債権保障事業」を委託 【背景】1997年IMF通貨危機に対する一時的対応策ではなく、以前から累積されてきた労働市場の構造的欠陥である賃金支払いという社会的リスクを補完する恒久的な社会安全網として設計 |

| 賃金債権保障法改正 「簡易立替支給金」制度の導入 | 2015年7月1日施行 | 立て替え払いの対象を倒産以前の「清算中の企業」にも拡大し、少額の不払い賃金を迅速に支給する「簡易立替支給金(간이대지급금)」制度を導入 – 立て替え金の支給限度額を引き上げ – 賃金不払いを発生させた事業主に対する罰則を強化 【背景】倒産以外にも実際の労働市場では多発する在職労働者に対する賃金不払いに対応する社会的必要が高まり、救済対象の範囲を画期的に拡張し、制度変化の転機になった。 |

| 賃金債権保障法改正 | 2021年10月1日施行 | 制度本体の名称を変更し、従来の「立替金〔체당금〕」から、新たに「立替支給金〔대지급금〕」制度に改称した。 「一般立替金〔체당금〕」→「倒産立替支給金〔대지급금〕」、「小額立替金〔체당금〕」→「簡易立替支給金〔대지급금〕」)。 – 新たに在職者代支給金〔대지급금〕新設し、不払い確認書提出時に支給。 – 上限額の引き上げ(最大2100万ウォン)。 – 立て替え金の申請手続きをオンライン化し、利便性を向上 – 小規模事業主に対する支援を強化 |

「常習賃金不払根絶法」(2025年10月23日施行)

賃金不払いが大きな社会問題になったのは2010年代後半からでした。2012年の大統領選挙では、保守系の朴槿恵候補と進歩系の文在寅候補が対決しましたが、朴候補は経済民主化の文脈で不払い事業主の処罰強化に軽く言及したにとどまり、文候補も労働監督の強化を公約しましたが大きな争点にならず、経済成長や福祉が主な争点でした。2017年の大統領選挙では、文在寅候補が「国家が先行して支払い、後に事業主に求償する」こと、政府部署共同TF設置、監督官増員を公約し、保守・進歩系の他の候補もほぼすべて処罰強化を公約しました。その後、文在寅政権で2020年頃から先行支払いが部分的に実際されました。2022年の大統領選挙では、保守系の尹錫悦候補は、公正な賃金体系に言及しましたが、不払いについては触れませんでした。これに対して進歩系の李在明候補が賃金不払い防止のための公正職場作りを公約しました。その後、コロナ禍などで賃金不払いが大きな問題になっていたことから尹大統領は、2023年に「賃金不払い根絶」を指示しました。その結果、与野党の間で賃金不払いに対する新たな規制の気運が高まり、国会での法案審議が行われることになり、以下の通り、賃金不払い規制のための法改正が進められたのです。

法改正の背景と関連制度の問題点

1. 法改正の背景

韓国では、2024年に申告された賃金不払い額が2兆ウォンを超えるなど、問題が深刻化し、国民の幸福追求権と人間らしい生活を送る権利が侵害されてきました(第91回参照)。これまで、賃金不払いを解決するための立法措置は不十分であり、以下(2.)に挙げる問題点をかかえていました。そのため、賃金不払いの予防と事業主への処罰強化を求める国民的要請は、国会の壁を越えられない状況が続いていました。

2. 以前の制度の問題点

制裁措置の限界: 賃金不払い事業主に対する不利益(民事、刑事、行政、信用など)が十分に高くなく、事業場監督による摘発機会も少なかったため、問題解決に至らない状況でした。

遅延利子制度の限定性: 従来の勤労基準法では、賃金不払いに対する遅延利子制度は、労働者が退職する際の賃金および退職金にのみ適用されていました。毎月または定期的に支払われる賃金の不払いには適用されず、また、遅延利子を支払わない事業主への罰則規定がなかったため、現場での実効性が低いという指摘がありました。

賃金不払い事業主名簿公開制度の実効性の低さ: 以前は賃金不払い金品の範囲に退職金が含まれていませんでした。また、2023年基準で賃金不払いが確定した申告件数18万5千件に対し、名簿公開された事業主は814名と、その割合はわずか0.4%に過ぎず、実効性に疑問が呈されていました。公開対象となる基準(3年以内に2回以上の有罪確定、かつ過去1年間の賃金不払い総額3千万ウォン以上など)も厳格でした。

予防措置および監督の不足: 賃金不払いの多様な発生形態や原因を把握するための政府による実態調査義務規定がありませんでした。事業場監督の活性化に向けた措置(不時監督権など)や、地方自治体などの関連機関との協力義務、労使政団体による自主的な賃金不払い解消支援も不十分でした。年間約2万5千件(全事業場の1%程度)の事業場監督実態は、各事業場が100年に一度しか監督を受けないことを意味し、抜本的な改善が必要とされていました。

制裁措置の限界: 賃金不払い事業主に対する不利益(民事、刑事、行政、信用など)が十分に高くなく、事業場監督による摘発機会も少なかったため、問題解決に至らない状況でした。

法改正による新たな規制(改善点)の内容

2025年10月23日から施行される「常習賃金不払い根絶法」(改正勤労基準法)は、以下の点で制度を強化しています。

- 遅延利子制度の適用拡大: 退職者だけでなく、在職中の労働者にも未払い賃金に対する年20%の遅延利子(年利100分の20)が適用されるようになります。これにより、毎月支払われる賃金の不払いに対しても遅延利子が発生するようになります。

- 残る課題: ただ、遅延利子の不払いに対する罰則規定の追加や、申告事件調査において遅延利子額を不払い金品に含めるなど、さらなる措置が求められています。

- 賃金不払い事業主への制裁強化:

- 常習不払い事業主の指定と不利益: 雇用労働部長官は毎年、常習的に賃金を不払いした事業主を指定し、その不払い資料を総合信用情報集中機関に提供します。これにより、信用制裁(金融機関からの借入制限や利率上昇)、政府支援事業への参加制限、公共入札時の減点などの不利益が課されます。

- 出国禁止: 名簿公開された事業主が未払い賃金を清算せずに逃亡するのを防ぐため、出国が禁止される場合があります。

- 反意思不罰規定の適用除外: 名簿公開された事業主が再び賃金不払いを行った場合、被害労働者の意思に関わらず刑事罰が科されるよう、「反意思不罰」規定の適用が除外されます。

- 常習不払い事業主の定義: この改正の最大のポイントが、この「常習不払い事業主」という概念を新たに導入し、厳しく規制することにしたことです。1年間に①労働者1人あたり3ヶ月分の賃金以上を滞納(退職金を除く)または②5回以上の滞納があり、滞納総額が3千万ウォン以上(退職金を含む)の事業主が対象となります。

- 損害賠償請求の根拠新設: 常習的な賃金不払いなどにより損害を被った労働者が、裁判所に賃金等の3倍以内の金額を損害賠償として請求できる根拠が設けられました。これは、明白な故意による不払いや、1年間に3ヶ月以上賃金等を不払いした場合、または不払い総額が3ヶ月以上の通常賃金である場合に適用されます。

「勤労基準法」主要改正内容(常習不払い根絶法、’25.10.23施行) 〔出所:雇用労働部資料〕

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| [1]【改正】 不払い賃金に対する遅延利息の適用範囲の拡大(第37条) | 〇 不払い賃金に対する遅延利子(l00分の20)を在職中の勤労者まで適用 |

| [2]【新設】経済的制裁対象の常習不払い事業主の基準作り(第43条の4第1項) | 〇 (適用要件)直前年度1年間①3ヶ月分賃金以上不払い(退職金を除く)又は②5回以上不払いかつ不払い総額3千万ウォン(退職金含む)以上 〇 (除外)事業主が死亡·破産·倒産または不払い賃金を全額清算した場合 〇 (手続き) 対象事業主抽出 → 3ヶ月以上疎明 → 賃金滞拂情報審議委員会での審議(除外事由)及び確定 → 経済的制裁 |

| [3]【【改正】+【新設】】常習滞拂事業主に対する経済的制裁の拡大(改正第43条の3、新設第43条の4) | ①【改正】(信用制裁)信用情報機関に滞拂資料を提供→金融機関/融資·利率算定など金融取引時に活用 ② 【新設】(政府支援など補助·支援制限) 国·自治体/公共機関補助·支援事業(支援金など) 参加·支援制限 ③【新設】(公共入札時の不利益)国·地方契約法上の入札参加資格の事前審査、落札者決定時の減点など 「①適用規模3~500名→現 + 7,000名、②,③中央省庁、自治体、公共機関「自律的適用(名簿公開事業主)」→「全て適用(常習不払い事業主)」 |

| [4]【改正】名簿公開事業主に対する反意思不罰罪の適用除外(第109条第2項) | 〇 名簿公開事業主*が名簿公開期間(3年)中に賃金を不払いする場合、反意思不罰罪の適用除外 3年以内に2回以上有罪確定+1年以内に3千万ウォン以上不払い(年間約300~400人) |

| [5]【新設】名簿公開事業主に対する出国禁止(第43条の7) | 〇 雇用労働部→法務部長官に名簿公開事業主出国禁止要請→不払い賃金支給時解除要請 現 刑事裁判、罰金や国税などの滞納、兵役逃れ、養育費の滞拂などの理由で出国禁止制度を運営中(入国管理法第4条第1項) |

| [6]【新設】労働者は裁判所に不払い賃金の3倍以内の損害賠償請求(第43条の8) | 〇 (請求要件)①明白な故意による不払い又は②1年間3か月以上の滞拂又は ③不払い額が3ヶ月以上の通常賃金に該当する場合 損害賠償立法例:期間制法、重大災害処罰法、下請法など22法律 |

李在明政府の賃金不払い根絶のための包括的対策

2025年の大統領選挙は、尹大統領弾劾によって早期に行われましたが、コロナ禍に加えて経済不況などを背景に賃金不払いがより大きな問題となっていました。その結果、4候補の中で3候補は保守、進歩を問わず賃金不払いに対する処罰強化を挙げ、とくに進歩系の李在明、権英国候補は国家の先行支払いを強調しました(エッセイ第88回参照)。そして、当選した李在明大統領と与党は、労組法改正(黄色い封筒法)を成立させたのに続いて、多くの労働政策を精力的に進めています。その中でも優先して「賃金不払い根絶」政策を打ち出しています。以下、その内容を調べて見ました。

賃金不払いを重犯罪、賃金窃盗として根絶をめざす新政権

李在明大統領は、就任後、賃金不払いを単純な金銭問題ではなく詐欺に次ぐ「重犯罪」と指摘し、「人の命が尊いことを知っているように、賃金を横取りしてはならない。仕事の対価は支払うべきだ」という、基本的な原則を確立する」ことを表明しました。そして、2025年10月からの改正法施行で常習的に賃金不払いを行う事業主に対しては、厳しく対処することを強調しました。

また、会社が困難な状況に陥った際でも、銀行への返済よりも労働者の賃金清算を最優先すべきであることを強調しまし。そして、外国人労働者、特に未登録労働者に対する賃金不払いが多発している現状に言及しました。とくに、事業主が強制送還をちらつかせて賃金を支払わないケースがあることを問題視し、賃金不払いを申告しに行った未登録の外国人労働者が、かえって事業主に通報されて強制送還されるような状況は「国の恥」であると述べ、法務部に対策を検討するように指示しました。

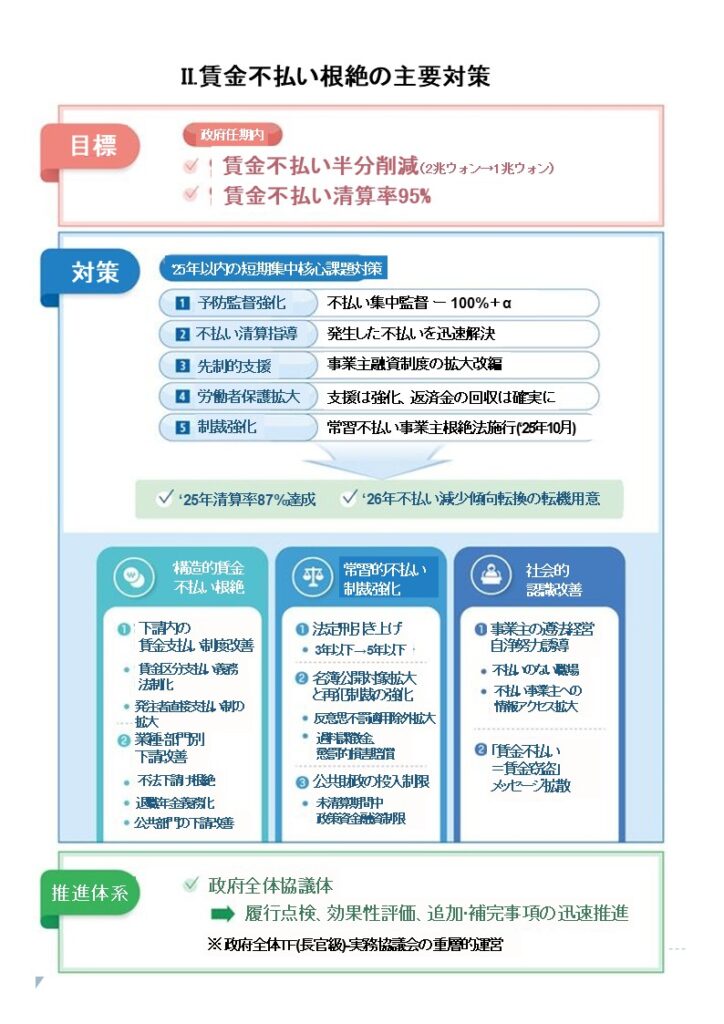

李大統領の指示に応えてキム・ヨンフン雇用労働部長官が、2025年9月2日、大統領任期期間中に実現するための政府各部署合同の賃金不払いのための包括的対策を発表し、以下のようなブリーフィングを行いました。

この動画は、2025年9月2日に、賃金不払い根絶対策を発表するキム·ヨンフン雇用部長官のブリーフィングを中継したKBS放送の映像です。

このブリーフィングで、長官は、李在明政権での賃金不払い根絶対策の基本的な方向を次のように説明しました。

「労働者が働いた対価を適時適切に受け取ることは、社会全体が共感し守るべき最低限の約束です。賃金不払いは単純な金銭問題ではなく、労働者とその家族の生活を脅かす「賃金窃盗」であり、「重犯罪」と見なされます。また、消費意欲を低下させ、地域経済にも悪影響を及ぼす「社会的災難」でもあります。昨年、賃金不払い額は初めて2兆ウォンを突破し、今年も増加傾向にあります。景気低迷に加え、多段階下請けなどの不払いを誘発しやすい産業構造や、繰り返される不払いに対する現場の無責任な認識が根本原因とされています。大統領は、繰り返される少数の常習的な不払い事業主に対し、厳しく対処するよう指示しました。

政府は、賃金不払いの複雑な原因に対し、関係省庁が協力して構造的解決を図る必要があると判断し、汎政府レベルの総合対策を策定しました。この対策の核心は以下の3点です:

(1)多段階下請けなどで発生する構造的な不払いの原因を解決し、不払いを根本的に遮断する。

(2)常習的に不払いを行う事業主に対し、強力な制裁と経済的不利益を課すことで、不払いによる利益を得られないようにする。

(3)賃金不払いを重大な犯罪であり、持続可能な社会共同体の維持のために決して容認してはならない行為として認識させる。

政府は、李在明政権の任期内に、国民が体感できる賃金不払いの実質的な削減を達成することを目指しています。」

キム·ヨンフン雇用部長官が発表した賃金不払い根絶の主要対策(拡大はここをClick)は、雇用労働部を中心に他部署(国土交通部、地方自治団体、警察庁、公正取引委員会、中小ベンチャー企業部、法務部、金融委員会、産業通商資源部部)が合同してTF(タスクフォース)を結成し、19頁の政策案(小冊子)を作成しました。

具体的施策としては、2025年下半期に集中する課題、賃金不払いの構造的要因改善、常習的不払い行為に対する制裁強化、社会の認識改善に分けて示されます。

また、各政策課題について任期内での推進日程(ロードマップ)が示されています。

賃金不払い具体的施策

- 監督の強化: 従来の計画の2倍の監督を実施し、初めて関係省庁と地方政府による合同点検を行うなど、潜在的な不払いを発見するための予防的監督を強化します。

- 不法行為情報の共有: 賃金不払いなどの労働監督過程で発見された不法下請けや脱税行為などの情報は、国土交通部や国税庁などの関連省庁と共有し、総合的な制裁を通じて賃金不払いの発生を予防し、警戒心を高めます。

- 秋夕(チュソク ※日本のお盆に当たる休暇)には賃金不払いで苦しむ労働者がいないよう、連休前6週間を不払い清算集中指導期間とし、地方労働官署や警察などの関連機関とのホットラインを設置し、不払い情報に迅速に対応する「不払い迅速対応チーム」を新たに編成・投入します。

- 被害労働者の保護と迅速な解決:

- 不払い賃金清算のための事業主融資範囲を拡大します。

- 事業場閉鎖時の立替支給金(대지급금)の支給範囲を、最終3ヶ月分の賃金から6ヶ月分の賃金まで拡大し、不払い被害労働者の生計を保護します。

- 不払い事業主が政府支援を隠れ蓑に責任を回避しないよう、「回収専担センター」を設置し、弁済金を最後まで追跡・回収します。

- 国税滞納の場合と同様に、強制的な徴収手続きを制度化する方策も検討します。

- 改正勤労基準法の施行: 2025年10月23日には「常習賃金不払い根絶法」と称される改正勤労基準法が施行されます。これにより、不払い行為を繰り返す事業主は、不払い情報が信用情報機関に提供され、融資利率の審査やクレジットカードの発行などに影響を受けるようになり、賃金不払いを経営上の莫大な費用として認識するように転換を図ります。

- 多段階下請け構造の改善と賃金直接支払いシステム: 多段階下請けが蔓延する業種では、下請け段階を経るごとに人件費の財源が漏出し、それが不払いに繋がる事例があります。発注者と元請けが下請け会社に代金を支払う際、請負費用から賃金を区分して支払い、電子代金システムを労働者の賃金支払い口座と連動させ、発注者から下請け労働者に直接賃金が支払われるシステムを構築します。

- このため、標準下請け契約書を改正・普及させ、建設・造船業種から優先的に推進し、社会的議論を通じて適用業種を拡大していく方針です。

- 特に、不法な下請けは必ず根絶すべきと強調しており、省庁合同で不法下請け・不公正取引慣行の点検を拡大実施し、深層的な実態調査を通じて根本的な改善策を策定します。

- 退職金制度の改善: 総不払い額の40%が退職金であることから、退職時に一括支給する退職金制度よりも、退職年金制度の段階的義務化を導入し、不払いリスクを最小限に抑えます。

- 常習不払い事業主への厳罰:

常習不払い事業主は、全体の不払い事業主の13%に過ぎませんが、不払い額全体の70%を占めているため、彼らに対する厳罰を課します。 - 経済的制裁の強化:

- 勤労基準法を改正し、法定刑を引き上げ、名簿公開や出国禁止などの制裁を拡大します。

- 名簿公開後も賃金不払いを繰り返す場合は、「反意思不罰規定(被害者の意思に反して訴追できない規定)」を適用せず、その違法性に比例して過徴金や懲罰的損害賠償などの経済的制裁を併科します。

- 一度でも悪意的な不払い行為があった事業主に対しては、不払い賃金を清算するまで、政策資金融資などの公的財政投入を制限します。

- 求職者が不払いなど労働法違反事実がない事業場を選別できるよう、信用情報プラットフォームと連携して情報を提供する方策も推進します。特に若年求職者が敏感に反応する賃金不払いや職場内いじめなどの情報を透明に公開し、若者の雇用問題解決に貢献します。

- 賃金不払いが「賃金窃盗であり、深刻な犯罪である」という社会全体の認識が改善されて初めて根絶できると強調しています。

- 事業主が自ら認識を変え、責任ある行動を取るべきであり、政府は事業主が自浄努力と法令遵守経営を自主的に実践できるような制度的基盤と支援環境を整備します。

- 経営環境が困難な中小企業や小規模事業者、業種別協会などが模範事業場を発掘・表彰し、賃金不払い根絶の動機を誘発するプログラムを奨励し、政府も汎政府レベルでキャンペーンを強化して社会全体の不払いに対する認識を改善していきます。

- 賃金不払いが「賃金窃盗であり、深刻な犯罪である」という社会全体の認識が改善されて初めて根絶できると強調しています。

- 事業主が自ら認識を変え、責任ある行動を取るべきであり、政府は事業主が自浄努力と法令遵守経営を自主的に実践できるような制度的基盤と支援環境を整備します。

- 経営環境が困難な中小企業や小規模事業者、業種別協会などが模範事業場を発掘・表彰し、賃金不払い根絶の動機を誘発するプログラムを奨励し、政府も汎政府レベルでキャンペーンを強化して社会全体の不払いに対する認識を改善していきます。

履行状況の点検と今後の課題

- 汎政府賃金不払い根絶推進TF: 今回の対策が一時的なものに終わらず、汎政府賃金不払い根絶推進TFを通じて履行状況を綿密に点検し、対策が現場で適切に機能しているか継続的に監視し、不足点を改善していきます。

- 不払いデータの分析と追加課題の導出: 不払い清算などの対策の履行効果を綿密に分析し、不払いデータを高度化して不払い事件を詳細に類型化し、多角的に分析します。

- さらなる強力な措置の検討: 必要に応じて、「反意思不罰罪の全面廃止」を含む、さらに強力な方策も関係省庁との議論を通じて推進するなど、賃金不払い根絶のための汎政府的な関心と努力を惜しまない方針です。

- 未登録移住労働者への対応: 大統領は国務会議で、未登録移住労働者であっても賃金不払いの清算を受け、出国する方策を検討するよう指示しました。労働部は現在、未登録労働者の賃金不払い事件が解決されるまで1年間、強制追放を行わないようにしていますが、法務部に対策を準備するよう指示が出されたことを踏まえ、今後、未登録労働者が働いた対価を受け取れずに追放されることがないよう、政府レベルで深く検討します。法務部、農水産部、海洋水産部、行政安全部と連携し、移住労働者に関する統合対策を策定する予定で、その過程で賃金不払い問題も深く扱うことになります。

キム・ヨンフン長官は、最後に、過去の対策との違いについて、次のように指摘して説明を終えました。- 過去の政府も賃金不払い根絶を強調してきましたが、不払い額は減少しませんでした。

- 今回の対策は、賃金不払いを事業主の単純な問題だけでなく、構造的な問題と捉え、大統領の指示の下、多くの関係省庁の公職者が共に参加する「汎政府レベルの対策」として進められる点が、過去の対策との決定的な違いであると長官は強調しました。

- 特に、地方自治体や地方警察との連携による現場での実質的な取り締まりと予防が重視されます。

- また、2025年10月から施行される改正勤労基準法の主要内容を事業主に事前に周知し、指導することで、不払い事業主にならないよう予防する考えです。

- 賃金は後で支払ってもよいお金ではないという社会認識の向上を目指し、一過性ではなく継続的に取り組んでいくことが、過去の対策との違いです。

小括

(1)賃金不払い根絶の包括的政策の意味

前回(第91回)に引き続き、韓国労働社会の中で最も深刻な「賃金不払い」問題を取り上げました。今回は、その規制を強化し、さらに根絶を目指す政策動向を調べてきました。李在明政権は、長年にわたって議論はあったが解決に進まなかった労組法改正に続き、賃金不払いなどを優先して法規制導入する姿勢を示しています。とくに、賃金不払いについては、前政権時に成立した関連の法改正が10月に施行されるにもかかわらず、その直前に「賃金不払い」根絶の包括的政策を提示しました。

これは、新政権の支持率が高い任期初期に解決困難な重大政策に着手したと見ることができます。これは、文在寅政権が公約に掲げていたのに実現する政策課題の順序を間違って任期中に解決できなかった苦い経験を踏まえた対応だと思います。こうした対応には、李在明大統領が、体験的に労働者の職場や生活の現実に深い理解を踏まえた政治感覚をもっているからだと思います。

(2)他の労働政策との関連 とくに「包括賃金制の原則禁止」政策

注目する必要があるのは、「賃金不払い」を単に契約不履行の問題と捉えるのではなく、労働者にとって生活を支える最も重要な賃金を生存権侵害であるという捉え方が政策の基本になっていることです。日本では政府関係者が賃金不払いを「賃金窃盗」と言うことはありませんが、大統領や雇用労働部長官が、公式の場で明確にこの言葉を使っていることに強く共感します。

さらに、この「賃金不払い」規制は、孤立した政策ではなく、企業側に一方的に有利な賃金制度によって労働者が過労に追い込まれていることへの労働時間や賃金についての対策と結びついています。韓国は、長時間労働、過労死、労働災害多発など日本とも共通した劣悪労働環境の改善が課題となっていますが、新政権は、こうした関連規制との関連でも「賃金不払い」根絶政策を位置づけています。こうした労働政策全体との関連に注目することが必要だと思います。

とくに、大統領選挙の公約であった「包括賃金制の原則禁止」を定める法案が与党から国会で発議されています。この「包括賃金制度」は、立法によるものでなく、大法院など裁判所の判決を基に拡大してきたものです。韓国でも勤労基準法に基づき時間外労働が発生する度に該当時間分について加算手当を支払う義務があります。しかし、包括賃金制を利用する企業では、この時間外労働をその都度算定することなく、一定時間の時間外労働を行うことを予想して加算手当を先に支払うという仕組みです。日本で拡大し続けてきた「みなし労働制」や「裁量労働制」に近い働かせ方です。これを韓国では、原則禁止しようとしていることは、広い意味での「賃金不払い」を規制する動きとして注目することができます。

(3)時代錯誤的で世界の動向に逆行する日本の労働基準法規制緩和政策への批判的視点

この連続エッセイでは、広い意味での「賃金不払い」への新たな法規制について取り上げてきましたが、オーストラリアとニュージーランドの「賃金窃盗」規制に続き、韓国の「賃金不払い」根絶政策を調べてきました。このテーマの続きとして、EU諸国で広がっていた「サービス残業」規制の関連で欧州裁判所の2019年タイム・クロック判決、ドイツ連邦裁判所の2022年「落雷」判決、ギリシャの「デジタル労働カード」など、日本のメディアが詳しく紹介してこなかった動きについて調べていきたいと思います。

この作業は、労働規制緩和をさらに拡大しようとしている日本政府(厚労省・労働関連審議会など)の議論が、時代錯誤的であり、世界の動きとは逆方向に進み、大きく劣化してきた日本の労働社会を根底まで崩壊させるものではないか、という筆者の強い思いによるものです。ご意見、ご指摘をいただければ幸いです。