『ヘルパー裁判傍聴記― ホームヘルパー国賠訴訟 ―』という本が出版されました。フリーライターで介護士として訪問ヘルプを経験された宮下今日子さんが著者です。

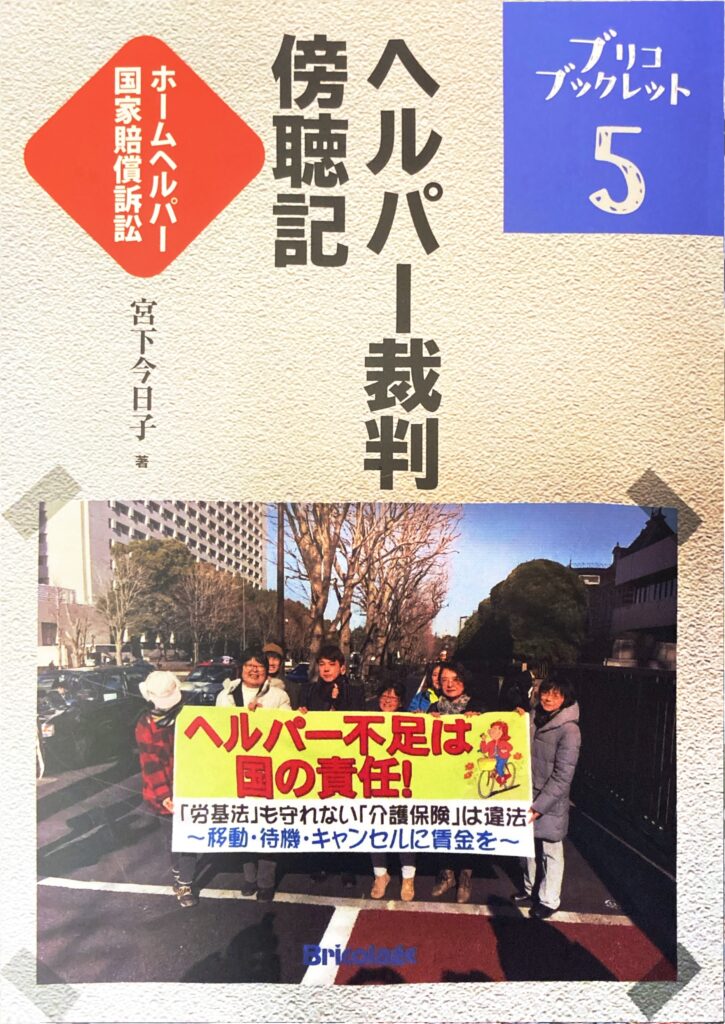

ホームヘルパー国賠訴訟は、訪問介護(ホームヘルプ)の現場で働く現役ヘルパー3人(伊藤みどりさん、佐藤昌子さん、藤原るかさん)が、国を相手に国家賠償を求めた画期的な訴訟です。2019年11月1日に裁判を起こして、東京地裁、東京高裁を経て、2025年3月12日に最高裁判決まで続いた裁判はいずれも棄却という結果でした。著者は、原告たちを支援する立場で、この裁判の傍聴を続け、雑誌「ブリコラージュに連載してこられました。今回の出版は、この連載を基にして「ブックレット」に訴訟の全体が分かりやすくまとめられています。

日本の介護労働をめぐる深刻な状況を可視化した、へルパー裁判について是非多くの方に知っていただきたいと思います。そして、状況を改善するためにどうすれば良いか、広く議論が行われることを期待します。

なお、私もこの訴訟を支援して関連した論考で日本の介護労働者の状況が世界の動向に反していることを指摘しました。この本の120頁に紹介されています。

以下では、この傍聴記を読んで改めてヘルパー裁判について広く知っていただきたいと思って、裁判の意義を要約して書き留めておくことにしました。 2025年11月27日 swakita

A5判・134ページ、ブリコブラージュ 七七舎、2025年11月21日 発行。電子書籍版は11月17日Kindleストア発売。定価は印刷版2,500円+税。Kindle版は1,250円となっています。

この本は、文字ばかりの法律関係の本とは大きく違い、イラストや写真が満載されています。法律専門の硬い論文とは違って、とても分かりやすく、読みやすい本です。

裁判という一般には馴染みのない舞台でのやりとりがドラマのように目に浮かびました。

介護にかかわっている人、関心を持っている人だけでなく、裁判について勉強している学生やロースクール生にも勧めたい本です。

裁判の背景 介護保険制度が生み出した不安定雇用

2000年に介護保険制度が施行され、「介護の社会化」が図られました。その一方、在宅介護を担う訪問介護員(ホームヘルパー)の地位と待遇は曖昧なままとなりました。

制度施行当初、訪問介護の雇用形態は、直接雇用(パートタイム)、間接雇用(派遣)、個人請負、ボランティアなど多様に混在しました。とくに自宅と利用者宅を往復する「直行直帰の登録ヘルパー」について、労働基準監督署が労働基準法(労基法)や労災保険法の適用を認めない事例が報告されていました。 その後、厚生労働省は2004年に通達(「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」)を発出し、登録型の訪問介護員の「労働者性」を認め、労基法などを適用することで懸案の一部を解決しました。ところが、この2004年通達は、訪問ヘルパーを、新たに「非定型パートタイム労働」と位置づけました。

「オンコール労働」化した介護サービス労働 介護保険制度以前では、ヘルパーの多くは、社会福祉協議会などに有期契約のパートタイム労働として雇用されていました。有期契約ですが、これを更新して事実上長期に働くことが一般的でした。これに対して、介護保険制度では、介護報酬がいわゆる「出来高払い」が原則とされたこともあって、新たな「非定型パートタイム労働」は、仕事をする「作業時間」の支払いだけという考え方がとられ、労働時間も作業時間以外の「待機時間」、「移動時間」、「研修時間」などの保障(有給)が不明確になりました。介護報酬の算定が、この傾向を強化することになり、「非定型パートタイム労働」は利用者宅で介護サービスを提供している時間だけを労働時間とする「オンコール労働」に近い扱いになっていったのです。要するに、日本の介護保険制度は、多くの介護ヘルパーを非正規雇用の中でも労働条件が劣悪で、権利主張がきわめて困難な「非定型パートタイム労働」という「オンコール労働」に追いやったのです。

歪んだ「準市場」方式による政府の権限行使と責任回避 日本政府は、介護保険制度の創設によって、本来なら国が公的に介護を保障する責任を自ら果たさず、民間の介護事業所に委託する方向に大きく舵を切りました。その一方、国は介護事業運営の重要事項の決定について強い権限を維持し続けました。完全な民間市場方式への移行ではなく、「準市場」方式と呼ばれています。しかし、この方式を濫用して政府は介護保険制度の後退・改悪を続けたのです。とくに介護報酬額の決定を通じて介護労働者の人件費抑制に国が事実上の決定権限を行使してきたのです。介護サービスの質を維持・改善するという視点を欠いた人件費抑制が優先されました。

「コスト優先」で「労働尊重」の視点を欠いた「歪んだ(準)市場化・民営化」が国の主導で進められたのです。これは、国際的な動向と完全に逆行するものです。その結果、訪問介護事業所は必要な介護労働者を確保することがでくず、事業所の倒産件数が過去最多を記録しています。現在、介護部門は、事業の持続的で安定した運営が困難になり、危機的状況に陥っているのです。

ヘルパー裁判の当事者と争点

訴訟の経過と当事者

原告(上告人・控訴人): 藤原路加さん、伊藤みどりさん、佐藤昌子さんら、現役の訪問介護ヘルパーであった3名です。被告(被控訴人、被上告人)は、国(厚生労働省)でした。

この動画は、原告の藤原るかさんが登場し、訪問介護ヘルパーとしての “日々の実態”、そしてこの裁判に訴えた理由を自ら語っており、当事者の声を直接聞くことができます。

「今年(2023年時点)で32年目になるほど長くヘルパーの仕事を続けています。訴訟を起こした主な動機は、収入の不安定さです。突然のキャンセルが頻繁に発生し、月収が5万円から8万円も失われ、家賃や年金が払えなくなることがありました。」(藤原さん)

「また、短時間化する仕事(90分、60分、45分)に対し、移動時間や待機時間に対して正当な賃金が支払われないことが問題でした。自転車での移動を急いで繰り返した結果、手首を痛め、仕事量を3分の1に減らさざるを得なくなり、収入も激減しました。」(藤原さん)

藤原さんは、移動、待機、キャンセルに対する正当な賃金が支払われれば、年金も払え、苦しい状況に陥らなかったと考え、この問題の原因は事業者ではなく「国」の責任だと主張し、提訴を決意したと話されています。

主要な争点と当事者の主張

この裁判の核心は、「個別の事業所レベルで多発する労基法違反の根本原因が、介護保険制度を運用する国の『不作為』(規制権限不行使)であり、この不作為が国家賠償法上『違法』であるとし、国の政策的失敗を法的に断罪できるか、という点にありました。裁判での争点と、原告(ヘルパー)と被告(国)の主張を要約すると以下の表のようになります。

介護ヘルパー訴訟 争点比較表

| 争点 | 原告の主張(ヘルパー側) | 被告の主張(国側) |

|---|---|---|

| 規制権限不行使の違法性 | 厚生労働省は、労基法違反が常態化していることを認識しながら、周知通知を出すだけで、実効的な指導や能動的な監督権限の行使を怠った。介護報酬は公定価格であるため、国は集中的・計画的な労働監督を行う法的義務があった。 | 賃金不払いや労基法違反は、第一次的に事業者と労働者間の民事上の問題であり、国が直接的な法的責任を負うものではない。能動的な監督義務を負う法令上の根拠はない。 |

| 介護報酬設定の違法性 | 介護報酬が低く設定され、付帯労働の賃金支払いのための経済的条件が整備されていない。国は実態調査を怠り、報酬を実質的に引き下げて経済的基盤を悪化させたことが違法な規制権限不行使にあたる。 | 介護報酬の設定は、国の財政事情や政策全般を考慮した高度な政策的裁量に属する。告示改定に係る権限不行使は、「著しく合理性を欠く」水準には達していない。 |

| 損害の発生 | 賃金未払い額に加え、劣悪な労働条件下で「労働者としての尊厳を侵害された」ことによる精神的損害(慰謝料)が発生している。 | 原告らは雇用主に未払賃金を請求すらしておらず、損害は発生していない。 |

原告が主張した介護ヘルパーの過酷な現実

裁判では、原告側は、証言や調査など多くの証拠を示して介護保険制度下でのヘルパーの労働条件の実態を提示し、説得力ある主張をしました。この主張によって顕在化した介護ヘルパーの過酷な働き方を要約すると以下の通りです。

- 1. 低賃金と不適切な賃金体系

- 介護労働者は、仕事量に対して賃金が低すぎるために離職者が多い状況にある。

- 最低賃金水準と社会的評価の低さ

- 介護職の給与は低く、労働に見合った処遇が必要である。

- 時給で働いている場合、最低賃金であり、他の職種に比べて差があり、待遇が軽く見られているという感覚がある。

- 賞与なし、退職金なし、昇給なしという待遇も見られる。

- 日本の社会では、看護職やパーソナルケアの仕事は女性の仕事と見なされ、低賃金が許容されるという認識があるため、男性優位の職種よりも賃金が低く設定されている。

- 介護報酬制度による構造的な問題

- 介護報酬が公定価格で決められているため、事業所が独自で賃上げや価格転嫁を行うことが難しく、労働基準法の遵守を不可能にする根本原因となっている。

- 介護報酬改定により、訪問介護の基本報酬が引き下げとなるケースもあった。

- 介護事業は労働集約型の典型であり、コスト削減は必然的に人件費削減を意味し、介護職員の労働条件悪化をもたらす。

- 加算の問題

- 介護労働者の賃金引き上げを名目とする加算が設定されることがあるが、これは介護報酬「本体」の引き下げとセットで行われることが多く、効果が相殺されてしまう。

- 登録型ホームヘルパーは、加算の配分方法が事業所に任されている部分が大きいため、加算の対象外にされることが多い。

- 「生活援助」の価値の過小評価

- 厚生労働省は「身体介護」と「生活援助」を峻別し、「生活援助」を「主婦でもボランティアでもできる」仕事とみなし、その価値を低く見る姿勢がうかがえる。

- 生活援助中心型の介護サービスを提供するヘルパーは、家事型と介護型の単価報酬の差に不合理を感じている。家事型も体力的にきつい時や、味付け、栄養面、掃除のこだわりなどへの配慮が必要であり、どちらも大切な働きであるため差をつけるのは不当であるという意見がある。

- 2. 労働時間と未払い賃金(付帯労働時間)

- 日本の介護労働者は、労働基準法に違反する劣悪な労働条件の下で働くことを強いられている。

- 未払いが常態化している労働時間

- 訪問介護の現場では、長年にわたり、多くの事業所において、移動時間や待機時間を含めた労働時間に対する賃金の支払が適正に行われないという問題が解決されていない。

- 労働時間に含まれるべき「付帯労働時間」として、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する移動時間(使用者の指揮監督に基づき自由利用が保障されていない場合)、業務報告書などの作成時間(業務上義務付けられている場合)、待機時間(使用者が急な需要に対応するため待機を命じ自由利用が保障されていない場合)が挙げられている。

- サービス残業

- 始業前も後も残業が当たり前で、サービス残業が多い状況が報告されている。

- 日本のヘルスケア労働組合の報告では、労働者が実際に働いた残業時間の半分以下しか請求しないため、半分以上の残業時間が未払いになっていることが指摘されている。

- オンコール労働(ゼロ時間契約)

- 登録型訪問介護ヘルパーは、「オンコール労働」あるいは「ゼロ時間契約」と呼ばれる就労形態の一種であり、雇用契約に所定労働時間は決められておらず、呼び出しの形で就業している。

- キャンセル休業手当の未払い

- 利用者都合によるキャンセルの場合、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払うべきケースで、その支払が適正に行われない問題が解決されていない。

- 3. 労働環境の悪化と精神的・身体的負担

- 人手不足と過酷な業務

- 人手不足が深刻化し、基本的な業務もまともにできない時があり、心身共に疲労している状況である。

- 人手不足と時間に追われることで、利用者にもっと寄り添いたいという理想と現実が違いすぎる状況にあり、介護職としての仕事ができていないと感じる現状がある。

- サービス提供時間の短時間化により、ヘルパーは流れ作業的に慌ただしく業務をこなし、利用者とのコミュニケーションも不十分になり、ケアの専門性を発揮できなくなっています。

- 利用者のニーズへの対応とストレス

- 利用者とのコミュニケーションや交流の中で、利用者の生活を支えている実感を得ることにやりがいを感じていたヘルパーの仕事の意義が奪われている。

- 利用者本人の希望について話し合う時間がなく、要望を受けてもプランにないことを理由に断らざるをえない。

- 真摯に利用者に向き合うヘルパーが、サービス提供時間の制約などにより「自分はケアの提供によって虐待に関与してしまっているのではではないか」と感じ、自己の尊厳を侵害されることが生じている。

- 利用者の側がヘルパーに対して優位に立つ関係のもとでは、ヘルパーが自己犠牲を払って作業指示書以外のサービスを提供することにつながりやすい。

- 身体的リスクと危険手当の欠如

- 認知症の方の暴力でケガをするスタッフがいるにもかかわらず、精神科のように危険手当があればという声がある。

- 訪問介護における入浴介助では、利用者の衛生状況(唾を吐いたり、便失禁、水虫などの疾患)に直面するにもかかわらず、ヘルパーは入浴介助後に自分の足を洗い流すことができず、そのまま次のサービスへ向かう現実があり、衛生上のリスクがある。

- 「体のメンテナンスにお金も時間もかけて、労働を続けている状態」であるとの訴えもある。

- 人手不足と過酷な業務

- 4. 雇用形態の不安定性

- 非正規雇用の集中

・ ヘルパーの圧倒的多数は女性(91.5%)で、非正社員が88.4%を占めています。そのうち83.9%が短時間労働者(いわゆる登録ヘルパー)である。- 登録型ヘルパーの形態は、低賃金かつハードな労働、拘束時間が長い割に実働時間が少ないという問題をもたらし、雇用の安定性が確保されていないため、社会保険の対象外になってしまうという深刻な事態が広がっている。

- 正規職員や常勤職員との間に、ケースカンファレンスに参加できないなどの身分差別があることも指摘されている。

- 非正規雇用の集中

各裁判所の判断

国を相手とした裁判で市民や労働者が裁判で争うのはきわめて難しいのが日本の司法の残念な現実です。この裁判でも東京地裁の対応はきわめて冷たいものでした。原告側の主張や証言をまともに聞こうとする姿勢がみられず、裁判の中で原告側が裁判官を「忌避(きひ)」するという異例の場面もありました。そして、東京地裁の判決は、国の責任を問題にする原告側の主張に真正面から向き合おうともしない形式的な判断でした。ただ、東京高裁での審理では、国の責任の有無が議論されることになり、結論としては原告の訴えは認められなかったのですが、判決のなかで国の不作為を一部認めるという画期的な判断がありました。その点で、このヘルパー訴訟の意義は、きわめて大きく、画期的であると思います。

介護ヘルパー訴訟(国賠訴訟)の段階別経緯

| 段階・日付 | 主な出来事 | 結果 |

|---|---|---|

|

東京地裁 2019年11月1日~ 判決2022年11月1日 |

提訴、8回の口頭弁論。原告証言、アンケート(500超回答)提出。コロナ禍で延期も。 |

請求棄却。国側の主張(制度の合理性)を認め、原告敗訴。訴訟費用は原告負担。 判断の要点: 労基法に基づく労働条件の確保は、第一次的に使用者(雇用主)の義務であり、国が設置した労働基準監督機関(労基署)の職務は、後見的立場からの行政的監督指導を行うことにある。したがって、仮に未払賃金が存在したとしても、その労基法違反は、国が個別の国民に対して規制権限を行使すべき職務上の法的義務に違背するとまでは認められない。 |

|

東京高裁 2022年11月10日~ 判決2024年2月2日 |

4回の口頭弁論。署名4,991筆提出、支援集会開催。2023年10月12日、第35回多田謡子反権力人権賞受賞。 |

請求棄却。ただし、介護保険制度の「崖っぷち状態」(人手不足の深刻さ)を認め、一審より原告主張を一部評価。報道(朝日新聞など)で注目。 判断の画期的な側面(事実認定): 高裁は、原告側の主張を事実として認め、「賃金支払に関する労働基準関係法令の遵守や、賃金水準の改善と人材の確保が、長年にわたり政策課題とされながら課題の解消に至っていない事実は認められる」と、訪問介護現場の構造的な問題を公的に認定。 「規制権限不行使」に関する判断:

|

|

最高裁 2024年4月17日~ 判決2025年3月12日 |

上告受理申立。最高裁への要請行動、上申書提出。 | 上告棄却・不受理。敗訴確定。費用原告負担。上告理由は、実質的に事実誤認や単なる法令違反を主張するものであり、上告が許される事由に該当しないとされました。 |

ヘルパー裁判が提起した重い課題

私は、日本の介護保険制度が、ILO(国際労働機関)、OECD、EUなどの国際的な長期ケア(Long Term Care – LTC)および労働の動向と比較し、特にケア労働者の権利保障という観点から構造的に問題があると考えてきました。この点から、ヘルパー国賠裁判は、日本の介護保険制度が抱える最も深刻な構造的問題、すなわち「介護労働がディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)となっていないこと」を具体的に可視化した点は重要です。とくに、個々の事業所の違法行為(労働基準法違反など)を追及するにとどまらず、国による制度設計そのものの違法性を問うた点で極めて高く評価できる裁判闘争だと思います。

日本の介護保険制度は、福祉を社会全体で支える「介護の社会化」 の理念を掲げながら、その一方、新自由主義的な「市場化」の論理に基づいて設計されました。この点では、営利目的の民間企業が公的な福祉を担うという点で、最初から大きな「矛盾」を抱えていたと思います。さらに、介護報酬が公定価格として、国がその引き上げを抑制するという「準市場」ということで、労働力不足が深刻化しても、「市場原理」が作用して賃金が上昇しない、という結果を生んでいます。OECDは、各国で長期ケア労働者の賃金が一般に低い傾向を指摘しており、介護労働者の確保が世界的な重要課題となっています。日本の制度は、介護労働者に対する需要が増大しても労働者に報いるメカニズムが国による制度・政策によって機能しない点が際立っているのです。

とくに、ヘルパー裁判の高裁判決が、国の制度運用の問題点を指摘したのに、判決直後の2024年介護報酬改定で、厚労省は、「利益率が高い」ことを理由に訪問介護の基本報酬を引き下げるという、驚くべき措置をとりました。これは、原告たちの訴えや、高裁判決の判断を聞くどころか、無視し、さらに逆行するものであり、強く批判されるべきです。この介護報酬改定の結果、多くの訪問介護事業所は、経営がますます困難となり、倒産が増大しています。政府は、一体、何を考えているのか? 介護崩壊を促進しているのではないかとさえ思います。

OECDは、ケア労働者の劣悪な労働条件に対処するために、「包括的政策戦略」の必要性を強調しています。これには、賃金や人員配置などについて民間営利事業者への直接的な介入を正当化し、規制を強化することが含まれます。介護報酬の調整という財政的基盤整備を怠り、指導・監督を放置した日本の行政の姿勢は、国際的な基準に照らして「著しく合理性を欠く」 と評価されるべきです。

ヘルパー裁判の原告らが問うた問題は、介護というエッセンシャルワークの価値を認めず、労働者の権利と尊厳を軽視してきた日本の政策決定の限界を示しています。そして、この問題の解決には、介護報酬の引き上げとともに、労働基準法遵守を構造的に可能にする公的責任の明確化と、国際的なディーセント・ワーク基準に合致するよう制度を根本的に見直す包括的な政策転換が必要です。しかし、ヘルパー裁判で原告たちが行った貴重な問題提起は、残念ながら日本の社会に広く知られているとは言えません。この裁判の意義を多くの人に知ってほしいと思います。介護保険が大きく後退させられようとしている中で、改めて介護サービスの重要性を考えるために、新たに出版された『ヘルパー裁判傍聴記』が多くの人に読まれて介護サービス充実に向けた社会的議論が高まるように私も一層努力しなければと思っています。

- 関連情報

- ホームヘルパー国賠訴訟

- 第36回 伊藤みどりさん(ホームヘルパー国賠訴訟原告)(2025年8月15日)

- 介護ヘルパー国家賠償裁判_判決_控訴棄却だが原告らの主張を(2024年2月2日 Youtube)

- 労働基準法を守れない介護保険は違法な制度だ(伊藤みどり)

- 「介護ヘルパーの乱」が暴いた国の介護つぶし(2024年4月8日 竹信三恵子 週刊金曜日)

- ヘルパー国賠訴訟の報告会が行われました!(2025年6月1日 NPOグレースケア)

- 脇田滋「介護労働者保護と国の規制権限不行使」賃金と社会保障1822号(2023年3月下旬号)12頁以下

- 脇田滋(2024)「高齢者ケア労働者の権利保障をめぐる課題―ILO、OECD、EUの動向を手がかりに」『ケアという地平―介護と社会保障法・労働法』(日本評論社、2024年2月)125-164頁