2025年4月14日(月)、第32回の働き方Asu-netのつどいを「対面」とZoomのハイブリッド方式で開催することになりました。

今回のつどいは、「これでええの?スキマバイト」ということで、現場の声を体験された方からお聞きします。また、多くの相談を受けてこられた弁護士から法的な問題を話していただき、ご参加の皆さんから疑問やご意見を出していただいて交流し、議論できればと思います。

当日の詳しい案内は、左の案内ポスターの通りです。

「エルおおさか」の対面での現地会場だけでなく、パソコンやスマホでZoomでオンライン参加も可能です。

ご関心をお持ちの皆様、全国から多くのご参加をお願いします。

この機会に、これまでスキマバイト問題について考えてきたことを私自身が講演したり、執筆したものを基にエッセイとして書いてみることにします。(文責:swaita)

スキマバイト(スポットワーク)とは何か、どのように急増してきたか

スキマバイト(正式には「スポットワーク」と呼ばれることが多い)とは、スマホ(スマートフォン)の「アプリ」を通じて、企業が求める短時間・単発の仕事を、スキマ時間を活用したい労働者とマッチングさせる、新しい働き方・働かせ方です。履歴書や面接が不要で、数時間からでも働ける手軽さが特徴です。主なスキマバイト業者( 「アプリ」と呼ばれることもある)としては、タイミー、シェアフル、ショットワークス、メルカリハロなどが挙げられます。利用企業は必要な時間帯に必要な人手を確保でき、労働者は空いた時間に就労することができます。とくに即日、業者が口座に振り込むことによって賃金を受け取ることができることが大きなメリットとされています。

スキマバイト市場は、近年驚異的なスピードで拡大しています。一般社団法人スポットワーク協会のデータによると、アプリ登録者数は2024年12月時点で延べ約2900万人に達し、コロナ禍前の2018年の約330万人から9倍近く激増したことになります。最大手のタイミーだけでも、2024年10月時点で累計登録者数が900万人を超え、さらに急追していたメルカリハロが2025年2月、1000万人を超えてスキマバイト登録者が第一位になったということです。複数のアプリに登録している人もいるため、実際の就労者数はこれより少ないと考えられますが、その増加傾向は明らかです。

こうした急増の背景には、いくつかの要因が考えられます。第一に、深刻な人手不足です。多くの企業が労働力不足を補う手段としてスキマバイトを活用しています。特に介護サービス職や飲食業、物流関連などで有効求人倍率が高く、スキマバイトが企業側の低賃金労働力に対するニーズに応えていることが考えられます。第二に、働く側の経済的な状況の変化です。賃金や年金の額が上がらない一方、物価上昇によって生活費や追加収入の必要が高まり、収入増を求める人々にとって、スキマバイトは手軽な収入源となっています。連合の調査では、スポットワークで働こうと思った理由の1位が「生活のために収入を得たいから」(27.1%)となっています。第三に、アプリを活用した雇用仲介サービスの登場です。従来の求職活動と比較して、スマホ一つで簡単に仕事を見つけ、応募できる利便性が、多くの人に受け入れられてることが指摘されています。

利用者の年代も幅広く、タイミーの2024年の調査では、10代から60代以上まで様々な層が利用しており、特に40代以上が約4割を占め、中高年の利用も多いことが分かっています。シニア層にとっては、体調や都合に合わせて柔軟に働ける点が魅力となっているとされています。また、学生や副業を希望する人もスキマバイトを利用しており、それぞれのニーズに応える形で広がっていることが指摘されています.

スキマバイトをめぐるトラブルや問題点

スキマバイトは手軽な働き方である一方、多くの問題点やトラブルも報告されています。連合の調査によると、スポットワークで働いた際に仕事上のトラブルを経験した人は46.8%にも上っています。

最も多いトラブルは「仕事内容が求人情報と違った」というもので、19.2%の人が経験しています。例えば、マッチングした求人先で就労ではなく待機を指示されたり、別の職場に移動させられたりするケースがあります。また、「業務に関して十分な指示や教育がなかった」(17.7%)、「労働条件(賃金や労働時間など)が求人情報と違った」(16.5%)といった、基本的な労働条件に関するトラブルも少なくありません。

企業側の一方的なキャンセルも問題視されています。勤務日前日に「マッチングをキャンセルします」という通知が届いたり、初日勤務後に翌日からの勤務を一方的に打ち切られたりする事例が報告されています。このような場合、労働者は予定していた収入を失うことになります。また、仕事が予定より早く終わった場合に、求人情報に記載された時間分の賃金が支払われないといった早帰りに関するトラブルも存在します。

さらに、スキマバイトの現場における労働環境や人間関係に関する問題も指摘されています。十分な説明がないまま作業をさせられたり, 働く上での怪我や事故防止の説明が不十分であったりするケースがあります。実際、連合の調査では、「働く上での怪我や事故防止」の説明を「受けたことがない」人が34.4%に上り、説明を受けても内容を十分に理解できなかった人が20.1%いました。就労先で挨拶をしても無視されたり、単発バイトとして見下されるような扱いを受けたりするなど、人間関係が希薄であるという声もあります。とくに、名前で呼んでもらえず、アプリの名前で呼ばれたり、「スキマさん」という呼び方さえあるようです。

一部のスキマバイトアプリでは、労働者のキャンセルや遅刻に対してペナルティを設けており、累積すると利用停止や登録抹消といった制裁が科されることがあります。一方、企業側のキャンセルポリシーは労働者側よりも緩い場合が多く、スキマバイト業者は、労働者を尊重するよりも「企業ファースト」であるとの批判も出ています。また、求人先の評価が良い労働者に対して紹介の優先度を高めたり、ボーナスを出す事業者もいますが、これは後述するように、職業安定法に反する「差別」、「選別」につながる可能性も指摘されています。

2024年、スキマバイトの求人欄に掲載された情報の中に、 「闇バイト」疑惑のある求人情報が大手アプリに掲載されたのではないか、といった、安全性に関する問題が表面化し、警察庁や厚労省がスキマバイト業者に改善を求めたことが報じられました。この「闇バイト」問題は、急増してきたスキマバイト業界の将来に不安を抱かせる大きな問題となっています。また、「女性限定」や特定の年代の男性に限定した不適切な求人も見られるなど、差別的な求人の存在も指摘されています。

トラブルを経験した人のうち、「誰にも相談しなかった」という割合が19.2%に上り、特に40代以上でその傾向が高いことが分かっています。その理由としては、「その日限りの仕事だったので、我慢すれば良いと思った」が最も多く挙げられています。これは、スキマバイトの短期性ゆえに、労働者が問題を訴えることを諦めてしまう現状を示唆しています。

スキマバイトの法的な性格と問題点

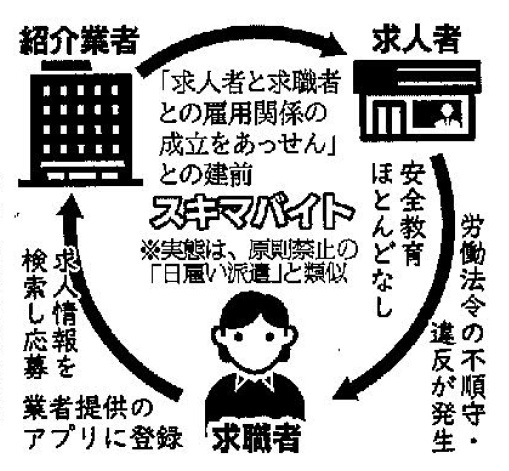

(1)職業紹介と言えるのか? スキマバイトは、労働者と使用者(求人企業)、そしてアプリ提供事業者という三者関係を前提としていますが、その法的性質は必ずしも明確ではありません。政府や業界はこれを「有料職業紹介」として扱っています。しかし、スキマバイトの実態が、求人者と求職者間の雇用関係成立をあっせんすることを中心にする、従来の「有料職業紹介」とは大きくことなっており、その妥当性については多くの議論があります。

原則として、営利目的の職業紹介事業は職業安定法で禁止されており、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限って例外的に認められます。労働基準法も「中間搾取の禁止」を定めており、法律に基づかない、業としての他人の就業への介入による利益取得を禁じています。スキマバイトにおけるアプリ事業者の役割が、単なる情報提供にとどまらず、実質的に職業紹介を行っていると評価される場合、許可を得ずに営利の職業紹介を行っているとして職業安定法に違反する可能性があります。

職業紹介事業者は、職業安定法に基づき、(1)均等待遇義務、(2)全件受理義務、(3)職業紹介・あっせん義務、(4)適格・適職紹介義務、(5)労働条件明示義務、(6)求人情報の的確表示義務、(7)個人情報保護・適正管理義務、(8)苦情処理制度整備義務、(9)職業紹介責任者選任義務など、多くの義務を負っています。しかし、スキマバイトにおいては、事前の面接がなく、アプリ上でのマッチングが中心であるため、これらの義務が十分に果たされているか疑問視されています。特に、「仕事内容が求人情報と違った」というトラブルが多いことは、「求人情報の的確表示義務」違反の可能性を示唆しています。とくに、スポットワーク協会は「雇用仲介事業ガイドライン」で、スキマバイト紹介について、アプリによる「マッチング」に関連して求人者・求職者の「主体的選択」を強調しています。しかし、賃金の30%を手数料として受けとっているスキマバイト業者が、面接や求人内容の精査もせずに、多くをアプリ(AI)に依存しながら、求人者・求職者それぞれの主体的選択(=「自己責任」)を前面に出していること、雇用保険、社会保険、さらに法定時間などの規制を免れる形で紹介活動を行っていることは、職業安定法の趣旨に則った公正な職業紹介事業活動と言えるのか、強い疑問を抱きます。

(2)職業紹介を偽装した「日雇派遣」ではないか? また、スキマバイトは、実質的には労働者派遣に近い側面も持っています。労働者派遣は、派遣元事業主が労働者を雇用し、派遣先事業主の指揮命令の下で働かせる三者関係ですが、一定の許可基準や労働者保護のための規制(労働者派遣法等)が存在します。スキマバイトでは、派遣元に相当するアプリ事業者が求職者を登録させて継続的に確保しつつ、遅刻などの管理をする一方、労働者を派遣(形式は「職業紹介」 」)して、求人企業が指揮命令をして労働者を働かせ、さらに賃金の支払を負わないという場合、職業紹介を偽装した「労働者派遣」(=日雇派遣)に該当する可能性があります。その場合、適法な労働者派遣事業(とくに、日雇派遣については原則禁止ですので、例外として許される場合)としての許可を得ていないことになり、労働者派遣法に違反する可能性があります。さらに、許可のない労働者供給事業(職業安定法44条違反)とみなされ、労働基準法の中間搾取の禁止(6条)にも抵触する恐れがあります。この場合、利用した企業も罰則の対象となる可能性があります。スキマバイトと日雇派遣の違いは、以下の比較表を参照。

| 項目 | スキマバイト | 日雇派遣 |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 有料職業紹介(職業安定法) | 労働者派遣事業(労働者派遣法) |

| 三者関係 | 求職者・求人者・仲介者 | 派遣元事業主・派遣先事業主・派遣労働者 |

| 使用者(雇用主) | 求人者(就労先企業など) | 派遣元事業主 |

| 就労期間 | 短時間・単発 (時間単位、1日単位が多い) | 原則として30日以内 |

| 対象者 | 原則として限定なし | 60歳以上、学生、副業収入500万円以上、 世帯年収500万円以上の主たる生計者以外 |

| 対象業務 | 原則として限定なし (非専門・単純作業が多い) | 専門18業務+看護師(2021年4月1日から) |

| 雇用保険・社会保険加入 | 不適用を条件とする業者が多い | 要件を満たせば派遣元で加入 |

(3)雇用契約の成立はマッチング時点か、QR読み込み時点か スキマバイトにおける雇用契約の成立時点も曖昧です。アプリ事業者は出勤時にQRコードを読み込むことで契約が成立すると説明することがありますが、労働契約法では労働者と使用者の合意によって成立するとされており、アプリ上でのマッチング時点とする解釈も可能です。

(4)賃金支払いの代行は適法か? スキマバイトの「売り」は賃金の即日払いは、労働基準法の「賃金全額直接払いの原則」に抵触する可能性も指摘されています。ただし、厚生労働省は、求人事業者の賃金支払い義務がなくなるわけではないため、立て替え払いは適法であると説明しています。しかし、賃金未払いや金額に関する争いが生じた場合、労働者はアプリ事業者と求人企業のどちらに請求できるのか、責任の所在が曖昧になる可能性があります。

(5)社会保険・雇用保険の不適用を前提にした働かせ方は許されるのか? 社会保険・雇用保険の適用に関しても問題があります。多くのアプリ事業者は、月間の労働時間や報酬に上限を設けることで、これらの保険の適用対象とならないようにしています。これは現行法に則った対応ではありますが、労働者が将来の保障や失業時のセーフティネットから排除されることにつながり、社会的な問題が指摘されています。

(6)複数バイトの場合の労働時間通算は? 労働時間管理も十分に行われていない可能性があります。複数のスキマバイトを掛け持ちする労働者も少なくありませんが、労働時間を通算して法定労働時間を超えた場合の割増賃金支払いは、自己申告に頼らざるを得ない現状があり、 正しく支払われていない可能性も指摘されています。

(7)労災や通勤災害は保護されるのか? 業務中の怪我や事故(労災)が発生した場合の責任の所在も曖昧になることがあります。雇用主は求人企業となりますが、アプリ事業者が労災保険の適用について誤った情報を提供したり、適用を妨げるような動きが見られたりするケースも報告されています。副業としてスキマバイトを行っている場合、労災保険の給付基礎日額の算定方法も複雑であり、十分な補償を受けられない可能性があります。また、(6)との関連で、スキマバイトは、労働契約成立前・終了後になる住居・職場間の往復の通勤途上での災害で、労災保険の適用による「通勤災害保護」を受けられないとする業者(タイミーなど)があり、大きな問題だと思います。

(8)ILO181号条約に反するのではないか? 日本政府は、ILOの民間職業仲介所事業所条約(181号)を批准しています。その結果、条約の規定に基づいて民間企業による職業紹介や労働者派遣について、差別禁止や結社の自由などの基本的な労働・社会保障上の権利保障を義務付けられています。スキマバイトも、この条約の対象ですが、ILO条約が求める多くの義務、とくに労働者派遣の場合に求める多くの措置を職業紹介という名目で回避していると考えることができます。こうした曖昧なスキマバイト規制によって「法の谷間」に置かれた労働者の保護は181号条約との関係でも改めることが課題となっています。

スキマバイトをめぐる行政・立法の課題

スキマバイトの急速な拡大とそれに伴う様々な問題に対し、行政および立法には多くの課題が残されています。

第一に、実態調査の不足が挙げられます。スキマバイトの登録者数は数千万人に上りますが、政府による客観的な実態調査は十分に行われていません。労働時間、収入、労働条件、トラブルの発生状況など、実態を正確に把握するための公的な調査が不可欠です。

第二に、求人企業(使用者)の責任強化が必要です。スキマバイトは法的には求人者(企業)の直接雇用であるため、求人企業がすべての使用者責任を負うはずですが、実際には責任を自覚しない事例が少なくありません。労働者派遣法における派遣先事業主に課せられている義務(苦情処理体制の整備、責任者の選任、管理台帳の作成、福利厚生施設の利用機会の付与など)を参考に、スキマバイトの求人企業にも同様の義務を課す法令改正が検討されるべきです。違反に対する制裁措置も必要です。特に、安全衛生教育については、例外なく義務付けられているにもかかわらず遵守されていない現状があります。安全教育を有給で実施すること、その内容や責任者を事前に明示することなどを義務化する必要があります。

第三に、アプリ提供事業者の責任範囲の明確化が必要です。有料職業紹介事業者としての義務を徹底させるだけでなく、求人情報の審査体制の強化、労働条件の適正な表示、トラブル発生時の対応など、より積極的な役割を果たすよう義務付ける必要があります。職業紹介優良事業者認定制度の審査項目を参考に、新規取引先の全件訪問などを法的義務とすることも検討すべきです。

第四に、現行法令の厳格な適用と監督体制の強化が求められます。スキマバイトを労働基準監督の優先対象に含め、相談・申告体制を整備する必要があります。法違反を行う求人企業や紹介業者に対する指導・監督を強化するための「特別労働監督制度」の創設も有効です。また、労働者保護を目的とした適切な規制のために、関係者や専門家から広く意見を聴取することも重要です。

第五に、ILO関連条約との整合性を確保する必要があります。日本が批准しているILO181号条約に適合した法規制や運用を行い、スキマバイト労働者の基本的な労働法・社会保障法上の権利を保障するための立法措置を中長期的に議論する必要があります。

第六に、社会的経済的に弱いスキマバイト労働者が「泣き寝入り」することなく、交渉や争訟ができるように支援するための公的制度の導入・拡充、スキマバイトの相談に応ずる労働組合など、専門家団体の活動支援が必要です。

第七に、不適切な求人の排除を徹底する必要があります。闇バイトや差別的な求人情報の掲載を防ぐために、アプリ事業者による事前の審査体制を強化し、違反に対する罰則を設けることも検討すべきです。

政府は人手不足対策として副業を推奨していますが、本業のある労働者のスキマ時間を活用した副業先としてスキマバイトを位置づけているようです。しかし、スキマバイトがディーセント・ワークとは真逆の働き方となることのないよう、早急な法整備が求められます。

スキマバイト関連の主な文献・情報

スキマバイトに関する研究や法的分析などは、まだ、多くありません。そうした中で、現在までに公表(あるいは近日公刊予定)されている文献や情報を集めて見ました。なお、刊行は少し先になりますが、2025年4月現在、スキマバイトをテーマにしたブックレットを作成中です。

- 藤田和恵 「スキマバイトをやめられない」52歳男性の窮状(東洋経済オンライン2024年8月15日)

藤田和恵「タイミーおじさん」平気で使う人たちの危うさ(東洋経済オンライン2025年1月17日)

スキマバイトのヤバさとは…「法のスキマ」突いた劣悪労働 職場に行くと「アプリ名」で呼ばれた人も(東京新聞2024年5月20日)

通勤中の事故はスキマバイトだと労災にならない? タイミー特許の「ある仕組み」が法の隙間を突いていた(東京新聞2025年2月6日)

スキマバイト、複数アプリ利用で労基法違反? 撤退するアプリ業者もスキマバイト、複数アプリ利用で労基法違反? 撤退するアプリ業者も(朝日新聞2025年2月12日)

記者サロン 「スキマバイト」を考える(朝日新聞デジタル)

東京新聞「スキマバイトの隙間」(記事一覧)

脇田滋「広がる「スキマバイト」(赤旗日曜版2025年2月2日)

- 労働法律旬報No.2068 2024年11月下旬号

- [特集]スキマバイト問題

- 特集の掲載にあたって=中村和雄…………06

- 当事者から見たスキマバイト=須賀大文…………08

- 相談活動から見たスキマバイト=大橋直人…………10

- スキマバイトの法律問題=村田浩治…………13

- スキマバイトを生み出す背景と人材ビジネス=伍賀一道…………17

- 労働法上の諸問題―スキマバイトをめぐって=脇田滋…………26

- 社会保障法上の諸問題―スキマバイトをめぐって=木下秀雄…………33

- 労働運動における課題―スキマバイト労働者の組織化に向けて=中村和雄…………41

- スキマバイトをめぐる立法課題=脇田滋…………45

脇田滋「スキマバイト労働者の権利実現をめぐる法的課題」季刊・労働者の権利360号(2025年4月)近刊