韓国国会で「黄色い封筒法」、3度目の国会通過

本日(2025年8月24日)午前、韓国国会で「黄色い封筒法(労働組合および労働関係調整法一部改正法律案)」が可決されました。

与野党の対決法案であり、今回が3度目の国会通過になります。前2回は、弾劾された尹錫悦・前大統領の「拒否権」行使により、成立が阻まれていました。李在明・新大統領は、大統領選挙の公約で「黄色い封筒法」を支持していましたので、法律として最終的に成立することは確実です。野党(国民の力)は、最後まで無制限討論(いわゆるフィルバスター)で抵抗しましたが、結局、その討論が打ち切られ、投票には参加せず、欠席しました。投票では、賛成186(民主党・祖国革新党・進歩党・社会民主党)、反対3(改革新党)での法案可決でした。

禹元植(ウ・ウォンシク)議長は、法案可決後に議長席で次のように重い発言をしました。

「昨日今日、議長席で賛否両論を傾聴しながら、様々な考えが浮かびました。

私は2013年に乙支路委員会を担当して以来、この法律の必要性を力説してきました。この法律の制定案が初めて発議された2015年4月から施行時期までを数えてみれば、それは11年になります。法案通過の過程には心残りもありますが、この時点で私たちが認識を共有すべき重要な事実があると考え、一言申し上げます。

労働組合および労働関係調整法(労組法)の改正は、前進するための立法です。

第一に、憲法にはあるものの、現実には完全に実現されていない国民の基本権である労働三権を、現場で機能する権利にしようという趣旨です。この法律は、労働の現実、特に下請け労働者など、従業員を従業員と呼べず、社長を社長と呼べない、より困難で脆弱な労働者層の現実から出発しました。ですから、私はこの法律を洪吉童(ホン・ギルドン)法と呼びました。立法議論も市民の草の根活動から始まりました。労働市場の二重構造の問題は、労働者の交渉権をはじめとする労働三権の二重構造と切り離して考えることはできません。労働法を改正して労働三権の死角地帯を減らし、より安全で健康な労働環境を築こうとする点で、私たちの社会が一歩さらに前進するための立法だと言えるでしょう。

第二に、討論の過程で提起されたように、経営側の懸念をはじめ、検討すべき問題があります。法律施行の準備過程において、落ち着いた議論が必要となるでしょう。その過程、そして葛藤を制度の枠組みの中で扱い、さらに先進的な労使文化を発展させるきっかけとしなければなりません。これもまた、私たちの社会が前進する過程となるでしょう。この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行されます。法案通過に反対された方々も、施行準備過程に参加することで、より良い結果を生み出すことができるよう期待します。政府は、法律施行に必要な措置を国会に報告するに先立ち、これらの点を十分に検討していただくようお願いします。以上です。」

左の議長発言にある「乙支路委員会」は、「共に民主党」内の一組織です。ソウルの地名にちなんでいますが、党内だけでなく、甲乙(強者と弱者)の「乙」(弱者)を守るという意味を込めて、民生問題を解決しようとする象徴的な実践的機構と見られています。

洪吉童(ホン・ギルドン)は、韓国ドラマでも扱われる義賊。民衆のために権力や強者と闘う伝説の英雄として人気がある。

ILO87号、98号条約批准後も残された課題

韓国では、1960年代から1987年の軍事独裁政権下において、きわめて厳しい労働組合抑圧が続きました。1987年の民主化革命、憲法改正で労働基本権は回復するはずでした。しかし、独裁政権時代の労働組合法は維持され、「一企業一組合」、「複数組合禁止」、「第三者介入禁止」、「政治活動禁止」などを定める規制は変更されませんでした。温順な企業別労働組合(御用組合)のみが合法化され、それ以外の自主的、民主的労働組合は非合法とされました。こうした民主労組が結集して1995年に全国組織「民主労総」を結成したことに対して、当時の金泳三政権は、それに対抗して従来の労働組合法をより抑圧的な現行労働組合法(正式名は労働組合及び労働関係調整法)に改悪しました。その内容は労働基本権を認めるというよりは、労働組合を抑圧する「治安警察法」と呼べる内容でした。

これに対して民主労総をはじめ、労働側が激しく抵抗しました。とくに保守政権や保守メディア、さらに裁判所までが労組抑圧の姿勢を継続したために、韓国では労働基本権実現が重要課題として長く議論されつづけてきました。とくに、注目できるのは、韓国の労働組合は、国内での問題解決が困難であることから、ILO、国連、OECD、EUなどの国際機関への申立や働きかけを重視するようになりました。国連、OECD、ILOへの働きかけに続いて、2011年に締結された韓国とEU間の自由貿易協定(FTA)には、韓国での労働基本権の遵守が条件として明示され、2018年にはEUが、韓国がFTA発効から9年を経ても基本的なILO条約を批准せず、公務員・教師の労働組合活動制限、自営業者(特殊雇用職)の労働組合結成禁止、ILO条約批准遅延などの問題があるとして、FTA違反であると指摘し公式協議を要請しました。

こうした国内外の動きを背景に、文在寅大統領は、大統領任期末期にILOやEUなどからの強い要請を受け、2020年12月に関連三法(労働組合法、公務員労働組合法、教員労働組合法)の改正案とともに、ILO第87号、第98号、第29条(強制労働禁止)条約批准同意案を国会に提出しました。これらの議案は2021年2月に与党を中心に過半数の賛成で可決され、2021年4月20日に批准書がILOに寄託され、2022年4月20日に条約が韓国内で発効しました。

しかし、ILO基本条約の批准は歓迎されたものの、特殊雇用(偽装自営業形式)労働者の団結権保障、争議行為への損害賠償請求問題、労働組合専従者給与支給問題など、多くの課題が未解決のまま残されました。

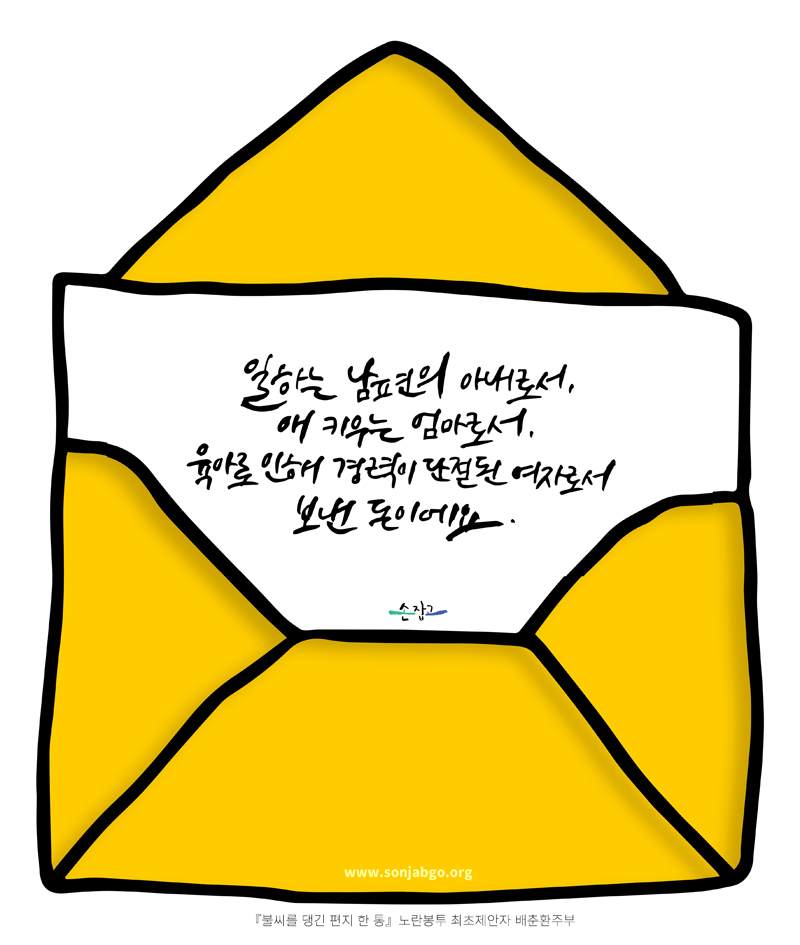

韓国の民主化以降の集団的労働関係法制の歴史的変遷、国際機関の介入、そして近年における労働基本権確立に向けた動きについては、長文ですが、脇田滋「韓国の集団的労働関係法をめぐる新動向」労働法律旬報2079号(2025年5月10日)を参照して下さい。(右をクリック) 特に、ILO基本条約の批准までの経緯や、尹錫悦政権下の労働組合を抑圧する「労使法治主義」政策とそれに真っ向から対抗する「黄色い封筒法」運動の展開を分析しています。

尹錫悦政権の「労使法治主義」と「黄色い封筒法」運動

2022年5月に就任した尹錫悦大統領は、「労使法治主義」を掲げ、労働関係に権力的に介入し、争議行為を異常なまでに敵視する強硬な政策を進めました。貨物連帯(貨物トラック運転手の労組)が安全運賃制の無期限延長と適用品目拡大を求めてストライキに突入すると、尹大統領はこれを「労働者ではない『自営業者』による『不法な集団運送拒否』」と規定し、業務開始命令を発出しました。民主労総がILOに緊急介入を要請し、ILOは条約違反の措置中止を求めましたが、尹大統領はこれに応じませんでした。

さらに、建設労組のストライキに対しては「組織的な不法行為」と規定し、建設労組を「建暴(=建設暴力団)」と呼んで犯罪集団扱いし、警察力による弾圧措置を進めました。この混乱の中で、組合役員が労働組合弾圧に抗議して焼身自殺する事件が発生し、社会に大きな衝撃を与えました。尹政権が前政権末期に批准したILO基本条約を実効あるものとする国内法改正などの後続措置をとる必要があったにもかかわらず、課題実現に背を向け、逆に基本条約に逆行する労働組合弾圧を進めたため、国内外から強い非難の声が向けられたのです。

大企業側は、過去10年間、労働組合のストライキに対し高額な損害賠償請求を提起し続けてきました。これらは労働組合弱体化を狙う訴訟戦略であるという議論が起き、ILO結社の自由委員会も韓国政府に対し「労働組合に対する訴訟濫用の禁止」を勧告しています。

特に、双龍(サンヨン)自動車のストライキに対する約160億ウォンの損害賠償請求訴訟(最終的に47億ウォンに減額)とそれに伴う仮差押さえは、過度な高額賠償であるために、関係労働者の困窮を引き起こし、責任を感じた労働組合役員の自殺も報じられ、社会に大きな反響を呼びました。こうした状況対して、自発的に「黄色い封筒」に入れた少額のカンパをする「黄色い封筒運動」が全国に広がりました。さらに、2014年には市民団体「手を結んで」が結成され、損害賠償請求訴訟に関する情報収集、相談、支援活動を行いました。

「黄色い封筒法」、3度目の国会上程へ

この市民運動の広がりを背景に、「黄色い封筒法」と呼ばれる労働組合法改正を目的とした運動が2022年9月に本格化し、「元請責任/損害賠償禁止(黄色い封筒法)労組法2・3条改正運動本部」が結成されました。

運動本部が要求した改正法案の主な内容は、以下の通りです。

- 使用者の定義を拡大し、間接雇用の下請労働者を実質的に支配・決定する元請事業主を含め、団体交渉応諾の責任を負わせること。

- 争議行為による損害賠償を制限するため、争議行為の目的を「勤労条件維持・改善」だけでなく「経済的・社会的地位向上」まで範囲を広げること。

- 損害賠償の責任を労働組合に限定し、過度な賠償金額にならないようにすること。

- 労働者の範囲を特殊雇用(貨物運転手など)やプラットフォーム労働者も含むように広げること。

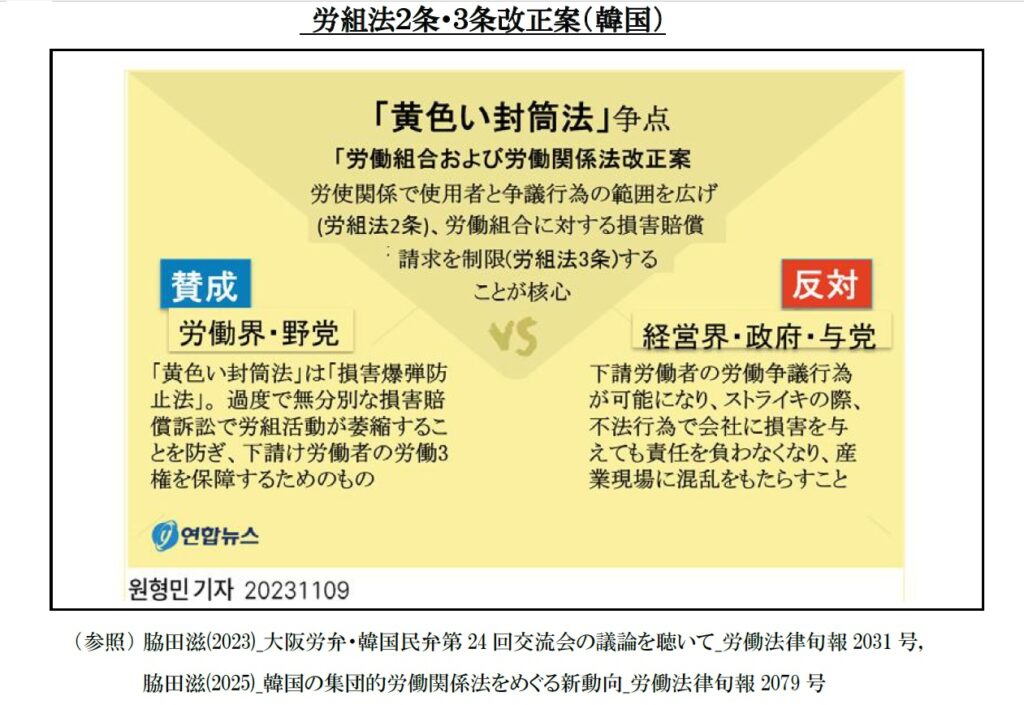

「黄色い封筒法」の主要内容と争点

労働組合と市民運動は大きく盛り上がりを見せ、 「黄色い封筒法」案が第21代国会に上程され、2023年11月9日、当時議会の多数を占めていた野党が主導し、国会本会議で改正案が可決されました。しかし、尹錫悦大統領は、憲法に基づき再議要求権(いわゆる「拒否権」)を行使し、法律は成立しませんでした。その後、2024年4月の総選挙で与党が敗北し、野党がさらに議席を増やした第22代国会に労働組合法改正案が再度、上程され、2024年8月5日、多数野党が提出した再び可決されたのです。しかし、2024年8月16日、尹錫悦大統領は、2度目の再議要求権(拒否権)を行使しました。その後、2024年12月の尹大統領の非常戒厳宣布、国家での解除決議から大統領罷免までの大きな政変が生じました。

2025年6月の大統領選挙では、「黄色い封筒法」が主要争点の一つとなり、総選挙後、改めて上程された労働組合法改正案が審議されることになり、7月28日、国会環境労働委員会(環労委)で法案可決、8月1日、法制司法委員会(法司委)を通過し、本会議に上程され、年8月23日の本会議に正式報告され、野党・国民の力議員が無制限討論(フィリバスター)を始めるという経過を辿ったのです。

最終的に国会を通過した法案の主な内容は以下の通りです。

(a)使用者(元請け)範囲の明確化・拡大(第2条2号)

- 【現行法】 使用者とは、事業主、事業の経営担当者又はその事業の勤労者に関する事項について事業主のために行動する者をいう。

- 【改正案】 使用者とは、事業主、事業の経営担当者又はその事業の勤労者に関する事項について事業主のために行動する者をいう。 この場合、勤労契約締結の当事者でなくても勤労者の勤労条件に対して実質的で具体的に支配・決定できる地位にある者も使用者とみなす。

〈解説〉 この規定は、直接の雇用当事者でなくても「勤労条件を実質的・具体的に支配・決定」することができれば「使用者」と見なすもので、「実質的支配力」概念を使用者の定義に導入したものです。同趣旨の大法院判例を労働組合法に明示するものです。これまで元請が下請労働者とのあいだに契約関係がないという理由で団体交渉義務がないとすることが多かったが、この規定によって団体交渉を回避することができなくなります。(労働法律2025年6月30日)この「実質的支配力」を重視した「使用者」概念に大きな影響を与えたのは、日本の朝日放送事件・最高裁(三小)判決・1995年2月28日でした。韓国では、企業規模による格差が大きく、重層的請負関係や間接雇用関係による弊害の克服が問題なってきました。労働災害に遭うのも末端の下請労働者が多く「危険の外注化」が問題になってきました。文在寅政権末期に「産業安全保健法」が改正され、さらに「重大災害処罰法」が制定されて元請け(大企業)の責任が強化されました。労働組合は、「本当の使用者探し」を標語に掲げて、本当の使用者の責任を追及していますが、今回の改正で、集団的な団交や争議行為での元請企業などの責任を明確にしようとしていたたのです。

(b)組合員資格緩和(第2条4号ラ目「勤労者外加入禁止」削除)

- 【現行法】 第2条 この法律で使用する用語の定義は、次のとおりとする。(中略)

4.「労働組合」とは、勤労者が主体となって自主的に団結し、勤労条件の維持・改善その他勤労者の経済的・社会的地位の向上を図ることを目的に組織する団体又はその連合団体をいう。ただし、次のいずれかに該当する場合には、労働組合とはみなさない。

ラ. 勤労者でない者の加入を許容する場合。ただし、解雇された者が労働委員会に不当労働行為の救済申請をした場合には、中央労働委員会の再審判定がある時までは、勤労者でない者と解釈してはならない。 - 【改正案】 (ゴチック部分削除)

〈解説〉 「勤労者でない者の加入を許す組合を労組ではない」とする規定は、ILOから繰り返し勧告を受けてきた条項です。本来、ILO87号条約の批准の際に削除されるべきであった規定がようやく削除されることになりました。

(c)労働争議範囲の拡大(第2条5号)

- 【現行法】 労働争議とは労働組合と使用者または使用者団体間に賃金・勤労時間・福祉・解雇その他の待遇など勤労条件の決定に関する主張の不一致により発生した紛争状態をいう。この場合、主張の不一致とは、当事者間で合意のための努力を続けても、これ以上自主的交渉による合意の余地がない場合をいう。

- 【改正案】 労働争議とは労働組合と使用者または使用者団体間に賃金・勤労時間・」福祉・解雇その他の待遇など勤労条件に関する主張の不一致により発生した紛争状態をいう。この場合、主張の不一致とは、当事者間で合意のための努力を続けても、これ以上自主的交渉による合意の余地がない場合をいう。

〈解説〉 従来の労組法では労働争議を過度に狭く限定していました。同法第2条第5号は、労働争議の定義を「勤労条件の決定に関する主張の不一致」に限定していましたが、それを「勤労条件に関する主張の不一致」に広く変えることになりました。従来は、使用者による団体協約違反や不履行や、不当労行為の撤回、未払い賃金の清算、解雇者復職などでの争議行為は違法とされましたが、今後は、これらも争議行為の目的として認められることになります。筆者の経験でも、韓国では、企業による整理解雇は経営者の専権であり、これに反対することは違法とされていると聞き驚きました。日本では、企業側の整理解雇に対して労働組合が「解雇反対」の争議行為をするのは当然だと受け止められています。そうした事情を知った後は、韓国では「労働組合による濫用的な違法ストが多い」という日本のメディアの無責任な報道には違和感を覚えていました。

(d)損害賠償の制限(第3条·新設第3条の2)

- 【現行法】 使用者はこの法による団体交渉または争議行為によって損害を受けた場合に労働組合または勤労者に対してその賠償を請求することができない。

- 【改正案】

① 使用者は、この法による団体交渉又は争議行為その他の労働組合の活動により損害を受けた場合に、労働組合又は勤労者に対してその賠償を請求することができない。

② 使用者の不法行為に対して労働組合または勤労者の利益を防衛するためにやむを得ず使用者に損害を加えた労働組合または勤労者は賠償する責任がない。

③ 裁判所は団体交渉、争議行為、その他の労働組合の活動による損害賠償責任を認める場合、各損害の賠償義務者別に帰責事由と寄与度により個別的に責任範囲を定めなければならない。

④ 身元保証法第6条にもかかわらず、身元保証人は団体交渉、争議行為、その他の労働組合の活動によって発生した損害に対しては賠償する責任がない。

第3条の2(責任の免除)使用者は、団体交渉または争議行為、その他の労働組合の活動による労働組合または勤労者の損害賠償など責任を免除することができる。

〈解説〉 従来、違法ストライキでは、関係労働組合や労働者の損害賠償責任を簡単に認める裁判所の判決が多く、企業側は、ストライキに対して高額の損害賠償請求を戦略的に実施してきました。その結果、単純な労務放棄による平和的なストライキさえ違法とされて高額損害賠償を請求されて、争議権が現実にはきわめて困難になっていました。ILOは、こうした韓国企業による争議行為に対する高額損害賠償をやめるような法規制導入を韓国政府に勧告するほどでした。

今回の改正案は、損害賠償責任を認める適用範囲を大きく狭め、損害賠償責任を免除する内容を盛り込み、ようやく争議行為の民事免責を実質的に認めることになりました。とくに、2023年6月の大法院判決の趣旨を反映して、裁判所が損害賠償責任を認める場合、各賠償義務者別の帰責事由と寄与度により損害賠償責任の範囲を個別に決めなければならないという内容も確認的に盛り込まれることになりました。その他、身元保証人にまで労組活動による損害賠償責任を負わせる経営側の主張や判決がありましたが、今回の改正で身元保証人がそうした責任を負わないことも明確にしています。

「黄色い封筒法」国会通過の反響

今回の「黄色い封筒法」の国会通過に対して、「労組法2·3条改正運動本部」、民主労総、韓国労総は、歓迎しています。さらに、改正案の趣旨が色あせたり見せかけだけの制度に転落しないよう徹底的に点検し、必要時に追加立法を通じて労働基本権の完全な保障のために努力すると表明しています(韓国労総)。

これに対して、経営側や保守メディアは、「黄色い封筒法」で、産業現場は混乱し、韓国経済は崩壊するなど、激烈な反対キャンペーンを展開してきました。韓国経総(日本の経団連に相当する団体)と大韓商工会議所・韓国経済人協会など経済6団体は直ちに遺憾を表明しています。

今回の法改正で、韓国の集団的労働関係は、ようやく国連、ILO、OECD、EUなどの国際機関が求めてきた労使対等の労使関係へ大きく転回する方向が確認されたと思います。韓国の労働環境は、労働時間、労働災害、過労死、格差、差別、賃金不払いなど、多くの点でOECDでも最下位水準です。そうした状況は、日本と酷似しています。ただ、非正規職撤廃を掲げるなど最も弱い立場の労働者を代表しようとする労働組合が依然として健在です。こうした労働組合を弾圧する行政、立法、司法が大きな壁になっていましたが、そうした壁が今回の改正によって一部崩れたことは大きな意味があると思います。日本にも大きな示唆を与える韓国の動向から目を離すことができません。