東京新聞8.29付<働き方改革の死角>を読んで

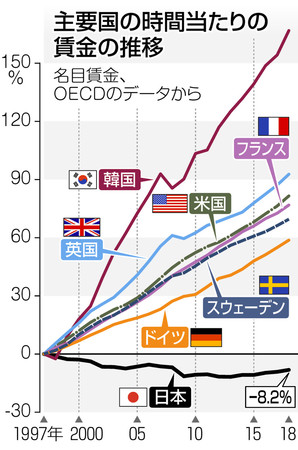

<働き方改革の死角>日本、続く賃金低迷 97年比 先進国で唯一減

https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201908/CK2019082902000151.html

「真面目に働いているのに、なぜ賃金が下がって生活が苦しく、将来への希望がなくなるのか?」という、日頃抱いていた疑問に対して、この記事は多くのことを考えさせてくれた。

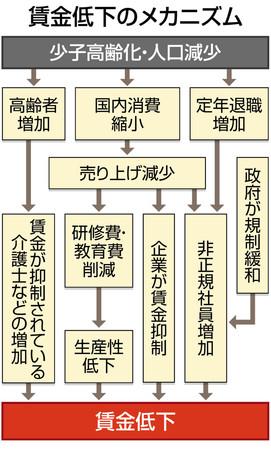

「時間あたりでみた日本人の賃金が過去21年間で8%強減り、先進国中で唯一マイナスとなっていることが経済協力開発機構(OECD)の統計で明らかになった。企業が人件費を抑制しているのが主因だが、「働けど賃金低迷」の状況が消費をさらに冷え込ませる悪循環を招いている。」

とくに、

「派遣法改正などの規制緩和で企業の人件費削減を容易にした。賃金の安い非正規雇用の比率は97年の23.2%から、2018年の37.8%に上昇」

が目についた。

「毒の缶詰」=派遣法がもたらした弊害

私が労働法の研究を始めて間もない1980年代初め、当時、違法であった派遣労働(偽装請負形式の間接雇用)を「合法化」するという、政府・経営者団体の政策動向に直面した。推進者たちは、「ごく限られた専門的対象業務で弊害は少ない」と主張した。しかし、私は、民主法律協会の派遣労働研究会などで実際の事例相談に参加していたので、こうした主張が明らかに現実と乖離した間違ったものであると確信した。

私は、政府・財界の「労働者派遣法制定」の狙いは、

(1)違法な間接雇用(偽装請負形式での労働力利用)の合法化

(2)男女平等の動きに対抗して性別差別を雇用形態差別へのすり替え

(3)事実上、解雇しやすい労働者の導入(=解雇自由の偽装的拡大)

(4)労働者間の分断(直接雇用と間接雇用、正規と非正規)による労働組合の「正社員組合化」による弱体化と、労働組合の「代表性」喪失

にあると考えた。

当時、研究室や研究会の先輩には、

「対象業務が限られており、人数も10数万人と限られている。そんな派遣を研究テーマにするのか?」とか、

「通訳など専門業務では、企業も正社員として雇うのは難しい。企業だけでなく、専門的能力を活かせる派遣には働く側にもメリットがあるのでは?」

「派遣は、労働法の中心問題とは言えない。先行研究もない」

などと、派遣労働を研究テーマにしようとする後輩の私に対する「忠告」もあった。

しかし、労働者派遣法が施行されてから既に30年以上になるが、私が憂慮していた派遣労働の弊害が現実化してしまった。派遣労働は、労働法の中での「縁辺的な問題」どころか、いまや「核心的な問題」になっている。

実際、労働者派遣法は「毒の缶詰」として、30年以上、日本の雇用社会に「毒」を流し続けてきた。その一つが、労働者全体の賃金低下である。東京新聞が指摘するように、日本の労働者の賃金は、近年、下がり続けている。その大きな原因は、低賃金の非正規雇用が4割にもなっているからであるが、非正規雇用が職場の中で同一労働を差別的低劣待遇で行えば正社員の存在意義はなくなるか、少なくも大きく減少する。現在、労働者全体の約3割の「大企業型」(正社員)は、財界やそれと結びつく政府の政策動向が進められていけば、近い将来、1割から2割になるだろうと指摘されている(小熊英二『日本社会のしくみ』講談社現代新書)。

「労働組合弱体化」を進めた派遣労働拡大

私は、労働組合での学習会などで「派遣法は『毒の缶詰』であり、派遣労働導入は労働組合にとっては、同じ職場で働く全ての労働者を代表するという役割=全体代表性を破壊し、労働組合を弱体化させる」ことを言い続けてきた。そして、「今日の正規雇用は、明日の非正規雇用」とか、「親が正規雇用でも、息子・娘は非正規雇用になる」と訴えてきた。

残念ながら、派遣労働の導入に抵抗し同じ職場で共に働く派遣労働者を自分たちの仲間だとして連帯する労働組合は余りにも少ない。その結果、日本の労働組合の多くは、「比較的恵まれた」自らの利益や権利だけを擁護する「エゴイスト(egoist)」集団だという攻撃が出てくるようになった。その攻撃に対して、多くの労働組合は、連帯活動の実際に基づく反論の根拠を提示できなくなっている。

要するに、労働者派遣法の危険な狙い=「労働者の分断」「労働組合の弱体化」が現実化したと言わざるを得ない。

今年3月、韓国のナショナルセンターの一つ「民主労総」の非正規雇用・未組織対策の担当者と会って、話を聞いた。そのとき、私は「1998年に制定された『派遣勤労者保護法』(韓国の派遣法)をどう思うか?」と質問した。すると、担当者は即座に、「派遣法は廃止するしかない」と断固とした口調で答えた。

韓国でも単位労組レベルでは、非正規職との連帯という点で依然として遅れた意識(=正規職主義)があるという。しかし、少なくともナショナルセンターである民主労総は、「派遣法廃止」「非正規職撤廃」を毅然と主張し続けている。改めて「これこそ本来の労働組合だ」と感心した。

「全労働者を代表する労働者団結」で賃金の引き上げを

「賃金の引き上げ」は、労働者の集団的対抗力がなければ実現しない。その意味で「官製春闘」と呼ばれる現状は異常である。「賃金引上げに王道はない」と思う。

東京新聞の記事によれば、韓国の急激な賃金増加は日本とは真逆である。韓国では労組は、97-98年の経済危機の際、リストラをめぐる正規・非正規間の深刻な分裂があった。その苦い経験から、企業別正社員組織のままでは「日本のように弱体化する」という議論が生じた。それから、労労対立や、政府・財界による過酷な組合弾圧を乗り越えて、多くの犠牲を伴いながら、実に真剣な活動が展開されてきた。そして、「企業別組織から産業別組織への転換」という、世界でも稀な労働組合の組織転換事業を成功裡に展開してきた。

日本よりも厳しい状況の中であったのに、韓国労働組合は頑張っている。民主労総は、この数年間に70万人から100万人へと5割も組合員を増加させた。現在も民事的刑事的な弾圧は無くなっていないし、単位労組には遅れた意識がある。しかし、ナショナルセンターを始め、組合活動家の多くが、「全労働者の代表」としての活動を目指している(Asu-net エッセイ「労働者分断」を乗り越えてきた韓国労働運動 13回(上) https://bit.ly/338h2BW 14回(下) https://bit.ly/2Ylaykb参照)。

日本の賃金の現状は、労働組合の残念な状況の反映である。1985年派遣法制定当時からの「ボタンの掛け違い」を元に戻すことが必要である。それを含めて、この30年余りの労働運動、労働法・政策の誤りを反省的に振り返り、将来に向かっての展望、そのための労働組合再生をめぐる議論が必要だと思う。

私も、この東京新聞の記事を読んで、改めて、すべての労働者を代表する労働者団結の新たなあり方を考えなければならないと思った。