2025年7月、私が共同代表をしている「非正規労働者の権利実現全国会議」の編集で「『それって大丈夫? スキマバイトQ&A』」(旬報社刊)を刊行しました。その出版を記念した総会が、7月27日、東京の中央大学・茗荷谷キャンパスで開催されました。対面・Zoomの双方で全国から多くの方が参加していただき、伍賀一道さん(金沢大学名誉教授)の「雇用と働き方から見た日本の貧困 ― スキマバイトの隆盛が示すもの」という講演の後、現場から医療労働、介護ヘルパー、スーパーホテル問題での貴重な発言がありました。最後に、私が「非正規労働に対抗する世界の新動向」について報告しました。

その後、私の報告に関連してメディアの方から取材を受ける一方、また、厚労省が8月7日に公表した「賃金不払い監督指導結果」を読み、実態とかけ離れているように思いました。ただ、世界では、賃金不払を「賃金窃盗」として問題にしてきたアメリカ政府が、トランプ政権になって従来の姿勢を大きく後退させようとしてるとの指摘がありました。逆に、私が関心をもっている韓国では、「賃金不払(임금 체불)」問題が深刻で、李在明・新大統領は、「賃金不払ゼロ時代」を労働公約として提示しています。

今回のエッセイでは、これらの問題意識を中間的に整理するために、「賃金窃盗」問題について考えてみることにしました。2025年8月13日 S.Wakita

欧米で提起され続ける「賃金窃盗(Wage Theft)」問題

「賃金窃盗(wage theft)」という言葉は、「使用者が、従業員に正当な給与や手当を意図的に支払わないこと」を意味する用語として使われていました。最初に見つけたのは「誤分類」について調べていて、アメリカ連邦労働省のサイトで使われていることを知ったときです(エッセイ第64回参照)。最初、この英語の言葉をどのように翻訳するか迷いました。「窃盗」という表現は「きつい」印象があり、「賃金泥棒」にしようかとも思いました。しかし、日本では「給料泥棒」という言葉が使われていますが、これは「能率が悪く成果をあげられない労働者」を非難する文脈で使われています(最近でも使われています。ダイヤモンド・オンライン記事)。しかし、それでは真逆の意味になってしまいます。

欧米では、右の動画によれば、ローマ法王が指摘されたように、「賃金窃盗」を人間が定めた法律に反する「犯罪(crime)」にとどまらず、神の教えに反する「罪(sin)」であると、きわめて重く捉えていることを知りました。つまり、「賃金窃盗」が決して過剰な表現ではなく、日本語訳として適当であると判断しました。

逆に、日本では「給料泥棒」と労働者に対する非難の言葉があるのに、何故か、当然の支払いをしない使用者を非難する「賃金窃盗」のような表現が行政やメディアでもほとんど使われていません。

色々と調べると、4月に崩御されたローマ法王フランシスコが、繰り返し「賃金窃盗」に言及されていることが分かりました。とくに、2018年5月24日のミサで、新約聖書のヤコブの手紙(5章4節)を引用し、「畑で刈り入れをした労働者たちに賃金を支払わないことは神の耳に届くほどの不義である」とし、「賃金を支払わない行為」を「死に至る罪(mortal sin)」というきわめて強い表現で非難されたということです。

上の動画は、オーストラリアの労組指導者が、「賃金窃盗」の重大性を強調するために法王の発言を引用したことが正しいか、ファクトチェックしたものです。動画では法王発言を事実として確認しています。

アメリカで深刻な「賃金窃盗」問題

賃金窃盗の定義と具体例

アメリカでは、使用者が労働者に法的に支払うべき賃金や手当を全額支払わないことを「賃金窃盗(Wage Theft)」と呼んで労働分野での重大な問題の一つとして繰り返し、その改善の必要性が指摘されています。

賃金窃盗の被害に遭いやすい職業(IT労働者、サービス技術者、設置業者、営業担当者、看護師および医療従事者、チップを受け取る従業員、石油およびガス田労働者、コールセンター労働者、個人銀行員、住宅ローンブローカー、マネーロンダリング対策アナリスト、小売業従業員、エキゾチックダンサー、FedExドライバー、災害救援作業員、ピザ配達ドライバー)

左は、米国の弁護士ネットワーク(Law Center)が提供する賃金窃盗の問題を分かり易く解説した動画です(日本語字幕選択可能)。その主な内容は次の通りです。

(1)賃金窃盗は、使用者が詐欺的な方法で、公正労働基準法(Fair Labor Standards Act, FLSA)などに違反して労働者に支払うべき賃金を不法に支払わないことです。とくに連邦最低賃金(2020年では時給7.25ドル)と、40時間を超えて働いた場合の残業代を支払わないことを意味します。

(2)賃金窃盗の例(チップと時給が最低賃金を下回る。会議への参加、保護具の着脱、設備の清掃などの時間外労働に対する未払い。日給固定制にして実労働時間分に不足。残業代の代わりに代休付与で済ます。FLSA不適用の「自営業」扱いにする誤分類)

(3)労働者の誤分類 労働者をFLSAなどが適用されない「独立請負人(independent contractors or consultants)」にして法適用を回避すること。その目的には平等雇用差別や健康保険不加入など賃金以外の福利厚生の責任を回避することも含まれます)

賃金窃盗の規模

民間の進歩的研究機関である「経済政策研究所(EPI ー)Economy Policy Institute」が継続して「賃金窃盗」問題について調査をしその結果を報告しています。

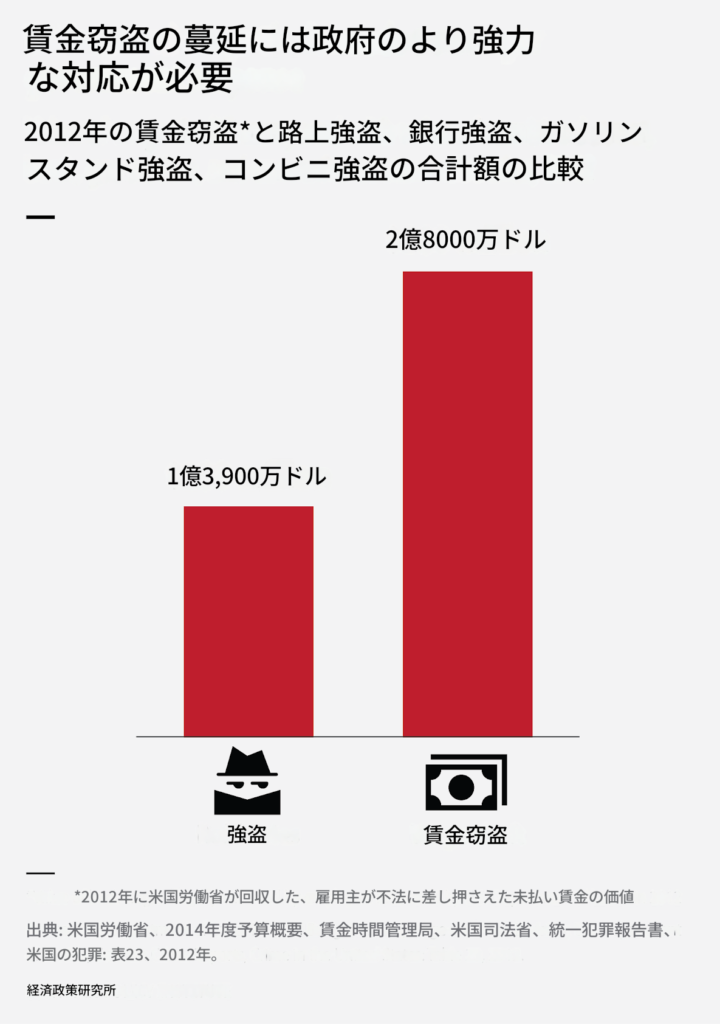

2014年4月2日のEPIの記事「賃金窃盗は他の窃盗よりも大きな問題だが、労働者を保護するための対策は不十分だ」では、「米国労働省(DOL)は、賃金窃盗の防止と是正に多大な資源を投入している唯一の機関だが、賃金・労働時間調査官の総人員は約1,100人で、700万人以上の使用者の法令遵守を監督している。それにもかかわらず、2012年度、DOLは308,000人の労働者に2億8,000万ドルの未払い賃金を回収した。この金額は、全国の賃金窃盗総額のほんの一部に過ぎない」こと、「低賃金労働者の3分の2以上が賃金窃盗の被害に遭っているが、失われた賃金を回復するための政府の支援は乏しく、その効果もほとんどない」ことを指摘しています。

そして、この記事で示されたグラフは、賃金窃盗による被害額は強盗による被害額を大きく上回っていることを示しています。

2014年4月2日のEPIの記事「賃金窃盗は他の窃盗よりも大きな問題だが、労働者を保護するための対策は不十分だ」では、「米国労働省(DOL)は、賃金窃盗の防止と是正に多大な資源を投入している唯一の機関だが、賃金・労働時間調査官の総人員は約1,100人で、700万人以上の使用者の法令遵守を監督している。それにもかかわらず、2012年度、DOLは308,000人の労働者に2億8,000万ドルの未払い賃金を回収した。この金額は、全国の賃金窃盗総額のほんの一部に過ぎない」こと、「低賃金労働者の3分の2以上が賃金窃盗の被害に遭っているが、失われた賃金を回復するための政府の支援は乏しく、その効果もほとんどない」と指摘しています。

2017年のEPI報告書は、アメリカで最も人口の多い10州(全国の労働力の半分以上を占める)において、最低賃金の違反だけで240万人もの労働者が年間80億ドルの損失を被っており、年間労働者1人あたりの平均損失額は3,300ドル(週あたり約64ドル)に達すると推定している。これを全国に推計すると、最低賃金違反による賃金窃盗は年間150億ドルを超える可能性があることを示唆しています。

2025年1月の報告書が新たに示したデータでは、2021年から2023年の間に、米国労働省(DOL)、州機関、および集団訴訟を通じて合計15億ドル以上の盗まれた賃金が労働者のために回復されたということです。内訳では、米国労働省(DOL)は、 2021年から2023会計年度にかけて、合計で6億5,984万9,515ドル、510,534人の労働者の賃金を、1人あたりの平均では約1,292ドルを回復しました。州労働局および司法長官による回復では、調査に応じた34の州およびコロンビア特別区の州機関は、同期間に合計2億140万ドルを回復しました。とくに、ニューヨーク州が約5,471万ドル、ニュージャージー州が約2,304万ドルと高額な回復を記録しています。

一方、以上の労働行政による回復とは別に、集団訴訟による回復がかなりの額になります。2021年には、上位10件の賃金・労働時間集団訴訟の和解額が合計6億4,130万ドルに達しました。この額は、DOLが3年間で回復した総額に匹敵しています。報告書では、集団訴訟が個々の申し立てよりも賃金回収においてより効果的であると指摘しています。ただ、強制仲裁合意の対象となる労働者が多く(民間部門・非組合労働者の56.2%)、これにより集団訴訟への参加が阻害され、労働者が受け取るべき補償額が著しく低くなることが問題視されています(強制仲裁での平均補償額は集団訴訟の約21%)。

アメリカの賃金窃盗に対する法規制の動き

2025年1月のEPI報告書は、アメリカにおける賃金窃盗規模についての上記推計は、「氷山の一角」に過ぎないとしています。そして、これを改善するためには、(1)労働省の賃金・時間局への資金増額、(2)賃金窃盗の発生率が高い産業に焦点を当てた戦略的な執行戦略、(3)「賃金窃盗防止・賃金回復法(Wage Theft Prevention and Wage Recovery Act)」の制定、(4)労働基準の強化、罰則の厳格化、そして(5)組合権の保障などを提案しています。

ところが、こうした提案にもかかわらず、連邦としての取り組みはきわめて鈍くなっています。とくに、トランプ政権は、連邦としての労働行政を大きく後退させる政策を進めており、「賃金窃盗」の取締・是正とは逆方向に進もうとしています。(EPI「トランプ政権の労働省は重要な職場保護を解体しようとしている」2025年7月10日参照。)

ただ、カリフォルニア州やニューヨーク市などでは、「賃金窃盗」に対して、次の表のように、連邦法の規制を上回る独自の規制を定めていることに注目することができます。

-727x1024.jpg)

「賃金不払」 「賃金窃盗」に対抗する各国の取り組み

「賃金窃盗(Wage Theft)」という英語は、英米法系の国で使われる用語です。前述したようにアメリカでは問題としての認識が大きく広がっていますが、2025年現在、連邦レベルでの法規制は制定されていません。各国を調べていてオーストラリアが2023年法改正で、そして、ニュージーランドが2025年3月に「賃金窃盗」を犯罪とする法規制を導入したことを知り、調べて見ることにしました。

規制緩和から労働者保護へ進むオーストラリア

オーストラリアは、労働法や労働組合の役割が限定される英米法圏の中では最も労働組合の力が強く、政治的にも労働者の権利を保障する政策を掲げる労働党が大きな影響力を持っています。オーストラリアは、19世紀後半から歴史的に労働運動が強く、この労働組合の力を背景に政治的に労働党が支援されて活動してきました。そして、労働組合は、政府の政策形成に直接的な影響を与えてきました。そして、20世紀初頭から90年代にかけて、労働組合は、政府が仲裁機関を通じて全国的な賃金や労働条件を決定する制度で、労働組合がそのプロセスに深く関与する「集中交渉システム」が主流でした。

ただ、新自由主義の台頭の中で集中交渉システムは後退し、個別企業ごとの交渉へ移行しましたが、依然として労働組合の役割は大きく、多くの産業で賃金や労働条件は労働組合と使用者との間の「団体協約(Enterprise Agreement)」によって定められています。ところが、自由党・国民党の連立政権が1996年から2007年まで11年以上にわたって続きました。この連立政権を担ったジョン・ハワード首相は、その最終期である2005年に「ワークチョイシズ」政策を導入しました。この「ワークチョイシズ」は、「Workplace Relations Amendment (Work Choices) Act 2005」を根拠とし、①個別契約の推進(労働組合を通じた団体交渉の力を弱めル目的で、企業と労働者が結ぶ個別契約(Austrarlian Workplace Agreements, AWAs)を優先的に適用)、②最低労働条件の簡素化(賃金、労働時間、休日など、労働者の保護を定めた最低労働条件が弱められ、労使間の合意によって柔軟に変更可能とされ)、③不当解雇規制の緩和(規従業員100人以下の企業における不当解雇の規制を大幅に緩和)、④労働組合の権限縮小(労働組合が職場に立ち入る権利や、争議行為を行う際の規制を強化)などを内容とする、広範囲の労働規制緩和政策でした。

この「ワークチョイシズ」政策によって、①労働組合の交渉力が弱まって、賃金上昇ができず、とくに一部の非熟練労働者の賃金が伸び悩みました。②不当解雇規制が緩和されたため、雇用不安定に対する労働者の反発が高まりました。こうした政策への批判が労働組合や市民団体のキャンペーンを通じて大きく高まり、2007年の総選挙でハワード政権が歴史的な敗北を喫し、ケビン・ラッド労働党政権が誕生しました。

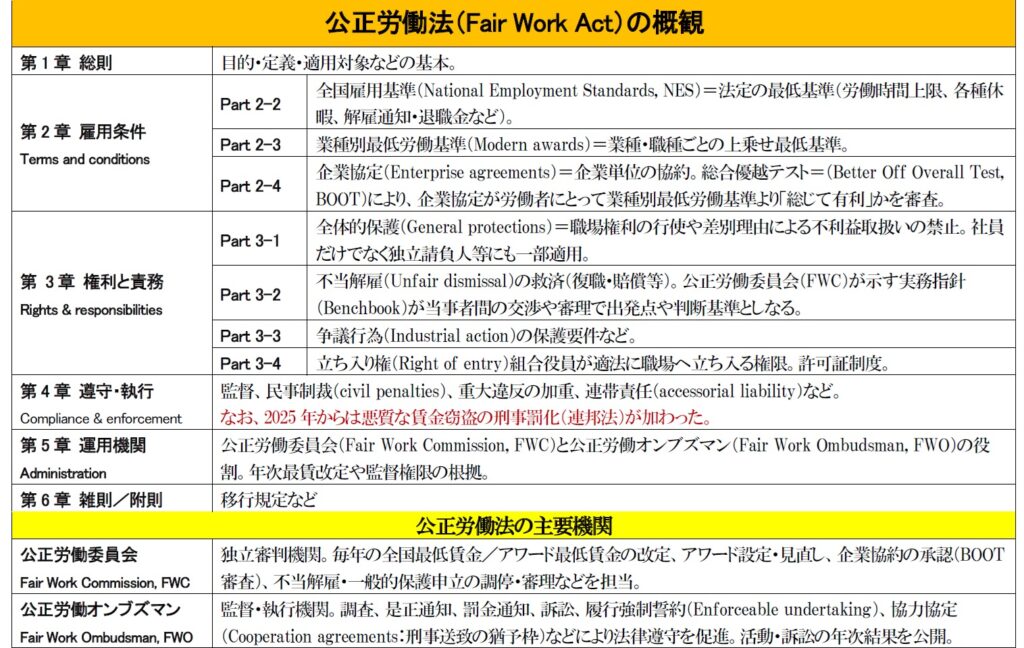

ケビン・ラッド政権は、前政権の「ワークチョイシズ」による否定的な結果を改めるために、大規模な労働改革を進め、その中心的な法律として、2009年に「公正労働法(Fair Work Act 2009)」を成立させ、「フェアワークオンブズマン(Fair Work Ombudsman, FWO)制度」を創設したのです。この公正労働法は、前政権の労働規制緩和による弊害から労働者の権利を守るために膨大な規定を含んでおり、大いに参考にできるものです。しかし、内容がきわめて広範囲かつ詳細ですので日本ではJETROなどの実務的な紹介を除いて専門の研究者による紹介や研究文献がほとんどありません。そこでやむを得ず、Web情報を基に2009年に制定された「公正労働法(Fair Work Act 2009)」の内容を以下の表の通り、整理して見ました。※

※ 外国の労働法制については、日本の研究機関の中では最も詳しい情報を提供するJILなどにもオーストラリア労働法に関連する情報は少なく、あってもかなり古くなったものです。また、学術文献を検索するサイト(Cini)にも最近のオーストラリア労働法に関する研究文献が見当たらないことに改めて驚かされました。

私自身、オーストラリア労働法についてはほとんど知識がありません。ただ、数年前に「オンコール労働」(日本ではシフト制労働など)の問題で関連する労働法規制の国際的動向を調べました。その際、オーストラリア労働法に興味を覚えました。その後、オーストラリアに滞在されていた隣接分野の研究者からメールでオーストラリアの労働法について質問を受け、急いで調べてみる機会がありました。そして、オーストラリア労働法の最近の展開に強い関心を持つようになりました。しかし、オーストラリア労働法に関連した紙文献は少なく、また、アクセスが難しいのですが、Web情報が多いので助かっています。

初歩的な誤解などがあると思いますので、お気づきの点があればお知らせ下さい。

公正労働(抜け穴解消)法 : 賃金窃盗を刑事犯罪化

オーストラリアの労働党政権に代って、2013年に自由党・国民党の連立政権が誕生し、2022年まで続きました。この期間、法律が直接的に改正されたわけではありませんが、連立政権が労働組合の権限を弱め、企業の柔軟性を重視する政策を進めたことで、フェアワーク法の「抜け穴」が拡大し、実質的にその効力が形骸化していく状況が生まれました。とくに、①カジュアル・ワーカーやギグ・ワーカーと呼ばれる不安定労働、②同一労働同一賃金に反する派遣労働、③刑事罰の適用がないことから賃金不払いが蔓延することなどが大きな社会問題となっていました。2022年の総選挙でアンソニー・アルバニージー氏が率いる労働党が2022年の総選挙で勝利し、9年ぶりに政権に返り咲きました。

連邦政府で政権が交替する前に、ビクトリア州で、2020年7月から「賃金窃盗法」が施行され、使用者が故意に賃金や手当を過少に支払ったり、正確な記録を残さなかったりすることは刑事犯罪となりました(最長7年の禁錮等の罰則)。また、クイーンズランド州が刑法等の改正によって賃金窃盗を窃盗の一形態として犯罪としました(最長7年の禁錮、法人への多額の罰金)。しかし、この2州以外では、連邦法としての「公正労働法」に賃金窃盗を刑事上の犯罪とする規定がなく、使用者が故意に最低賃金以下の低賃金しか払わない場合(underpayment of wage)にも刑事罰が適用されなかったのです。

オーストラリアの労働党政権は、2023年、労働者の権利を守るための重要な改正を目的に「公正労働法改正(抜け穴解消)(Fair Work Legislation Amendment (Closing Loopholes))」を進めました。改正は多様で広範な内容に及び①賃金不払いの犯罪化(賃金窃盗)、②派遣労働規制、③差別規制、④中小企業の解雇・倒産、⑤労働安全衛生・労災補償について重要な規定が導入されました。(詳しくは、外国の立法No298-2、パーソル総合研究所サイト)

この中で、「賃金窃盗」に関して、ACTU(オーストラリア労働組合評議会)が法改正に向けて公表した解説書などに基づいて改正の要点を整理してみました。

改正の背景:オーストラリアでは過去10年間、実質賃金が低下し、労働者は生活費危機に直面していますが、この中で使用者が労働者から賃金を不法に支払わない「賃金窃盗」が蔓延し、多くの労働者がその影響を受けています。悪質な使用者が労働者の権利や保障を回避するためにこれらの抜け穴を悪用していると指摘され、とくに大企業が弁護士チームを雇って法律の例外や抜け穴を利用する事例が挙げられています。そして、賃金窃盗が経済のあらゆる部門で広範かつ組織的に行われ、年間最大120億豪ドルの賃金が労働者から盗まれていると推定されています。最も脆弱な、不安定な雇用形態の労働者、移民労働者、女性、若年層、先住民などが特に影響を受けています。

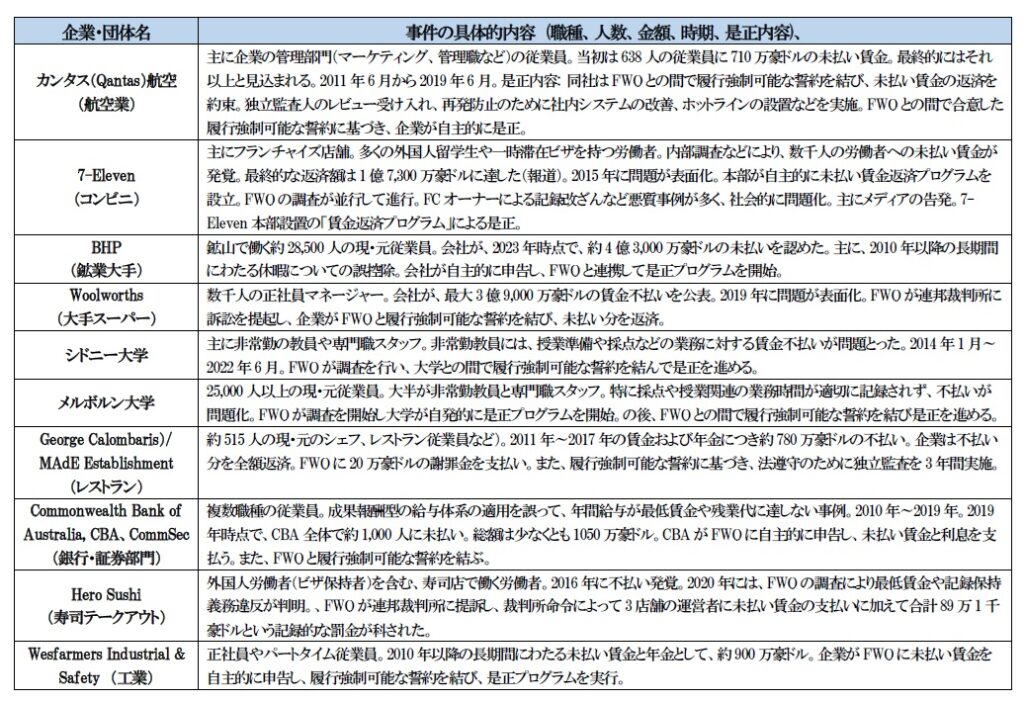

このATCU文書や関連情報から、オーストラリアで社会的に注目された賃金の不払いや過少支払い事件を次表にまとめてみました。

不十分な既存規制:賃金窃盗を防止する仕組みがほとんどなく、発覚した場合でも解決に数ヶ月から数年を要し、費用もかかるために労働者にとってアクセスしにくい状況です。しかし、罰則は不十分であり、多くの場合、使用者は、当初支払われるべきだった金額を最終的に返済すれば済むので悪質な使用者には抑止効果がありません。

法改正の目的:悪質な使用者による賃金窃盗を困難にし、実際に抑止力となる措置を導入し、調査に必要な証拠を容易に取得できるようにすること。強大な企業の利益に偏っていた状況を是正し、制度のバランスと公正さを回復すること。新しい形態の労働に従事する労働者や保護に欠けた労働者にも適切な権利と保護を提供すること。

公正労働法改正(抜け穴解消)法案 2023 は、2023年9月4日に議会に提出され、2023年12月7日に可決、2023年12月14日に国王の裁可を受け、賃金窃盗に関する規定は 2025年1月1日から施行されています。この規制内容を整理すると以下の通りです。

法2003による「賃金窃盗」規制-1-1024x987.jpg)

ニュージーランド:賃金窃盗を犯罪とする新たな法律制定

オーストラリアとほぼ同時に隣国のニュージーランドでも賃金窃盗を犯罪とする法改正が行われ、少し後れて2025年に成立しました。

2025年3月、ニュージーランド議会は、既存の「Crimes Act 1961(犯罪法)」を改正する形で賃金不払いを刑事犯罪として扱う規定を盛り込む同法改正案を第3読会で可決しました。この法案は、1961年犯罪法を改正し、使用者の賃金窃盗をニュージーランド法上の窃盗の一形態として明確に犯罪化するものです。ニュージーランドの立法手続きでは、3回目の審議を通過した法案は、通常、国王の裁可を経て法律となります。(最終的に成立したかは未確認)

同法案は、使用者による賃金窃盗を窃盗の一形態として分類しています。つまり、労働者に賃金、給与、その他の支払義務のある権利を故意に支払わない使用者は、刑事罰の対象となることを意味します。賃金窃盗の罪で有罪となった使用者は、犯罪法に基づく他の窃盗の罰則と同様に、最高7年の禁錮または20万ドルの罰金に処せられます。以前は、賃金窃盗は雇用関係当局などの民事的な仕組みによって対処されており、返済を命じることはできましたが、刑事責任という抑止力はありませんでした。改正法案は、意図的な賃金の不払いを刑事犯罪として扱う明確な法的枠組みを規定することになったのです。

法案の提出者である労働党議員カミラ・ベリッチ氏は、改正案は、財産であれ労働者の賃金であれ、「窃盗は窃盗である」ことを明確にし、雇用関係の公正性を促進することを主張しました。背景には、移民、低賃金労働者、宿泊、接客、小売、建設などの業界で働く脆弱な労働者が使用者から、賃金、休日手当、その他の給付金を支払ってもらえず、また、報復や滞在ビザの関係で救済を求めることが困難であるために泣き寝入りする例が多く、そうした不公正な状況が広がる現実がありました。以前の法制度では、賃金窃盗は主に民事手続きによって対処されており、その抑止力は不十分でした。雇用関係当局は返済を命じることはできましたが、故意の未払いに刑事罰は科せられなかったため、一部の使用者は労働者を搾取しても罰せられることはなかったのです。労働組合のキャンペーンやメディアの報道により、賃金窃盗に対する認識が高まり、より強力な法律による問題解決を求める議員への圧力が高まりまし」た。そして、労働党のカミラ・ベリッチ議員は、労働組合と緊密に連携して改正案を起草、推進し、改正は、「公正性」原則に沿ったものであると強調し、「窃盗は窃盗であり、この法案は、労働者の賃金が法律によって保護されることを保証する」と表明しました。

小括:なぜ日本では「「賃金窃盗」という言葉が広がらないのか

(1) 「賃金窃盗(Wage Theft)」という用語がなぜ欧米では広がっているのに日本では使われていないのか、という疑問を解くためにアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドを取り上げて考えてきました。調べていて感じることは、日本では「給料泥棒」という労働者を非難する言葉が依然として使われているのに対して、規制緩和の中で労働法や労働組合が弱体化し、後退してきた英米法圏の国でさえ「法や契約で定められた賃金を故意に支払わない使用者に対する非難」の意識が高くなっているということです。とくに、オーストラリアやニュージーランドの「賃金窃盗法」は、雇用関係では法を遵守しない使用者に対して刑事罰を加えることにきわめて消極的であった英米法圏での新たな動きとして改めて驚かされました。労働法研究を50年続けてきましたが、英米法圏では刑罰を背景にした労働基準監督は安全衛生に限定されるという「先入観」があったからです。

(2)これまで経営者などが規制緩和を求める根拠としてアメリカをはじめ英米法圏の国が、労働関係で刑事罰による法遵守強制をしない傾向があると指摘し、それに対して日本では労働基準法が刑事罰を前提に使用者を過度に拘束していると主張し、英米法圏の労働規制の緩やかさを有力な根拠としてきました。最近でも厚労省関連の審議会や研究会における労働基準法見直しの議論で「刑事罰」による最低労働基準遵守を強めるのではなく、逆にそれを一層緩和しようとする「ソフトロー」重視の考え方が目立っています。そこでは外国法に詳しいという専門家が、「欧米でも労働分野で「ソフトロー」を重視する傾向にある」という前提で規制緩和を唱える傾向があります。少なくとも、前述したオーストラリアやニュージーランドの法規制強化の動向には触れないことを議事録で確認することができます。少なくとも審議会や研究会の議論には、「賃金窃盗」という言葉はまったく出てきません。厚労省やJILのサイトを検索しても「賃金窃盗」という言葉は見つかりせん。※

(3)イギリスを調べると、確かに「Wage Theft]という用語は政府の公式用語として使われていないようです。しかし、一般には他の英語圏諸国の影響もあるのか、かなり使われるようになっているようです。とくに、今年に入って、イギリス政府のサイトに「最低賃金を支払っていない企業500社以上」が、企業名(固有名詞)と違反事実をすべてWebiで公開されていました。 イギリスでも「賃金窃盗法」制定の動きがあるかどうかは、まだ確認できていませんが、このサイトからも労働党政府が労働監督を強化しようとしているのは確かです。

(4)日本では労働基準法に賃金不払いについて刑事罰が定められており、労働基準監督や違法企業の起訴が行われています。その点では、後れていた英米法圏が日本に追いついてきたにすぎない、という反論があると思います。たしかに、形式的にはそのように言えるかもしれません。実際、最近、厚生労働省は、「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)」を発表しました。それによれば2024年(令和6年)に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数は22,354件(前年比 1,005件増)、対象労働者数185,197人(同 3,294人増)及び金額172億1,113万円(同 70億1,760万円増)ということです。そして、労働基準監督署の指導により、使用者が賃金を支払い、解決されたものは、件数で96.2%であり、改めて労働基準監督署の役割が大きいと痛感します。

(5)ただ、この監督指導結果は、「氷山の一角」に過ぎないと思います。その理由は、長時間による過労死・過労自死の事例が多いこと、労働基準監督署による労働時間算定が厳格過ぎるという指摘(とくに、過労事件弁護士)があること、労働時間算定をしない制度が広がっていること(裁量労働時間制、高度プロフェッショナル制、固定残業制など)、残業申告が難しくサービス残業を容認する職場文化が改善されていないことを見聞きしているからです。とくに、賃金不払いに遭っても、「自分の力が足りない」とか、「ホワイトと言えない会社を選んだ自分が悪い」といった自己責任論が広がっているのではと思います。こうした状況を変えるためにも、狭く国内だけに目を向けるのではなく、国外の動きに目を向けることが必要です。

次の課題としては、多くの点で日本と同様な条件があり、賃金不払いがOECD諸国内でも際立って多い韓国の新たな動きを調べたいと思います。

※同様に、「誤分類」という言葉もほとんど使われていません。誤分類とは、実質的には雇用労働者と変わりがない就労者を使用者が意図的に「自営業者」とか「フリーランス」とすることです。これを英米法圏の国では「誤分類」と呼び問題提起してきました。近年ではEUやILO、OECDまで「誤分類」という用語を使って議論しています。日本の政府や関連機関が「誤分類」という用語を意識的に避けているのは異様です。