週刊金曜日の注目記事

Asu-netが支援してきた「関西大学の解雇事件」の「勝利和解」について、最近の『週刊金曜日』に、村上恭介記者による注目すべき記事が掲載されました(「法人が解決金5300万円支払い元教諭と和解成立」週刊金曜日1381号_2022年6月17日号)。そこでは、和解内容について、「①法人は・・・解雇を撤回する、②教諭は使用者都合により合意退職する、③法人は解決金として5306万円を支払う、④教諭は退職したことを除き和解内容を口外しない」など6項目であることが初めて明らかにされています。

この記事を読んで、裁判支援活動を続けてきた一人として、今回の「勝利和解」の意義を考えてみました。

関西大学事件の経過

長時間労働・違法残業の職場

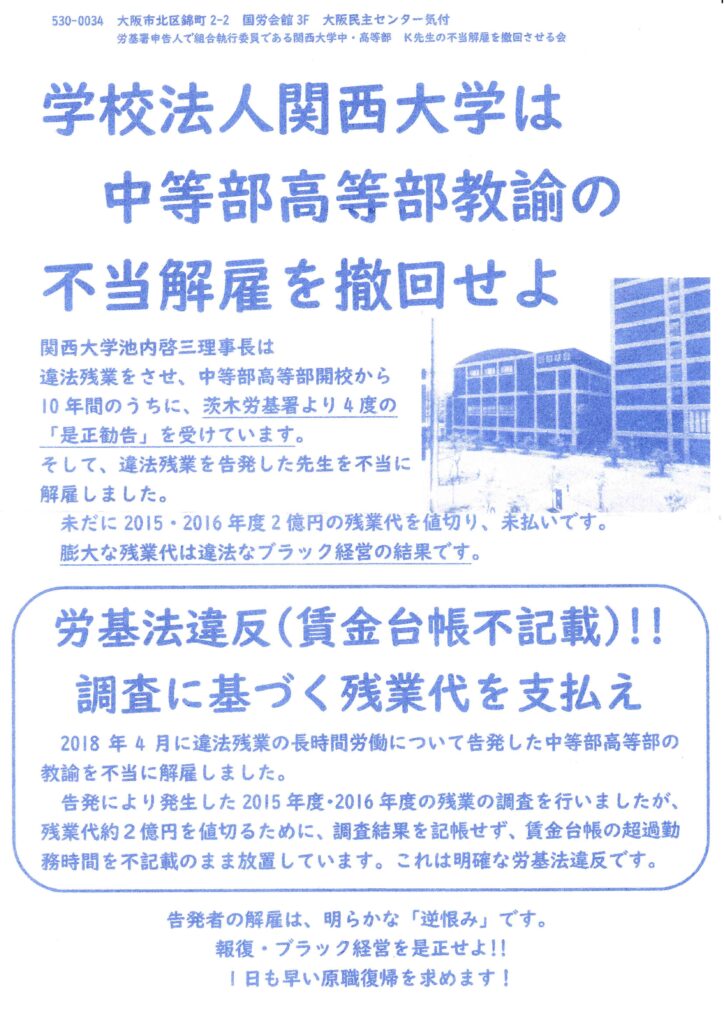

元教諭(以下、Kさん)は、職場であった学校(関大中等部高等部)で教員として勤務していました。職場では教職員の長時間労働が常態化していましたが、労働基準法に基づく労使協定(36協定)を締結せず、残業手当も払わないという、違法な状況が継続していました。これに対して、職場の教員で組織する労働組合(関西大学初等部中等部高等部教員組合)が正面から問題提起をして、その改善を求めました。学校側は、これにまともに対応せず、違法な長時間労働を放置し続けたのです。教員61人の大半が法定時間を超えて働き、多くが心身に不調をきたし、休職者や中途退職者も相次いで出ていました。過労死基準(月80時間)以上の残業をする教員は約15%にもなっていました。

監督署の是正勧告と突然の解雇

Kさんは、労働組合の執行委員として過酷な状況の改善を学校側に訴えましたが、ほとんど改善されることがなかったことから、やむを得ず監督署に法違反の申告をすることになったのです。そして、地元の監督署(茨木労働基準監督署)が、2017年3月と2018年4月に学校法人関西大学に是正勧告をすることになりました。学校側は、2017年・2018年の未払い残業代約1億円の支払いをすると約束しました。

ところが、是正勧告があってすぐ、申告したKさんに、学校長から「保護者からの苦情がある」「生徒指導に問題がある」という口実で、2017年10月24日「生徒との接触を禁止する」として自宅待機を命じたのです。その後、懲戒委員会が設置されましたが、組合員を排除しての偏った委員構成でした。しかし、その懲戒委員会も懲戒解雇や停職の処分を否決したのに、法人理事長は懲戒処分にこだわり続けました。それでも、結局、懲戒はできず、「適格性を欠く」という理由で解雇したのです。

労働基準法は、第104条第1項で、「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」と定め、第2項で「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と明文で定めています。以上の一連の経過からは客観的・常識的に考えて、Kさんの「解雇」は、法違反の是正勧告を受けた法人が、労基署に申告したKさんに対する「報復」の目的で違法・不当な「解雇」をしたことは明らかだと思います。教育機関としては労働基準法違反について大いに反省をするどころか、声を上げた労働者を理不尽に解雇したのです。

労働委員会・裁判所での闘い

この事件については、Asu-netの創設者の一人であった森岡孝二さん(当時、関西大学教授)に相談がありました。森岡さんは、日本の労働者の長時間労働や過労死の問題に取り組まれていましたが、自らが所属する関西大学の事件に心を痛め、Kさんを全面的に支援する立場を明らかにされました。ただ、2018年8月、森岡さんが亡くなられてからも、Asu-netとして、Kさんの解雇撤回を求める労働委員会や裁判の取り組みへの支援を続けることになったのです。*

*森岡孝二の連続エッセイ第348回 関西大学が違法残業で労基署に申告した教諭を不当解雇(2018年4月28日)

なお、関大不当解雇事件をめぐる関連情報については、このブログの「関大不当解雇事件」の記事参照。

今回の勝利和解は、Kさん、弁護団を中心に、多くの人々、団体の取り組み、支援の結果だと思います。微力なAsu-netとしても少しは寄与できたかと思います。

闘いの意義

以下、私なりに、今回の闘いの意義と今後の課題について3点に絞って整理したみたいと思います。

1 私立学校教員の働き方の現実を浮き彫りに

第一に、学校教員の長時間労働は、国・公立だけでなく私立学校においても広がって、今も、常態化していることです。現在、公立だけでなく、私学でも学校職場から現役の教員が声を上げることはきわめて困難です。Kさんの問題提起は、現役の教員自身が学校職場における長時間労働改善を求めたという点で特筆できると思います。

現在、公立の小中高の学校教員の長時間労働、さらには過労(死)が大きな社会問題になっています。既に、「過労死防止対策白書(2018年版)」で、教職員調査の回答者3万5640人の1日の平均勤務時間は11時間17分、忙しくない時期の1日の勤務時間が「10時間超12時間以下」との回答は50.2%で法定時間を大幅に超える人が半分を占めていました。この時期、私が京都の労災関連団体で過労死防止をテーマに講演した時、参加されていた教職員組合の元委員長が、「私の同僚や後輩が定年を前に身体を壊して退職していますが、退職してすぐ亡くなる例が続いて辛いです」という話をされたことがありました。その後の安倍内閣下での「働き方改革」も正規教員の大幅増などの抜本改革をすることなく、過酷な状況はますます深刻化しています。

私立学校も例外ではありません。今回の事件は、学校法人としても大規模で比較的恵まれていると周囲からは思われている関大の中・高校も長時間労働で休職者や退職者が多いことを明らかにすることになりました。私自身、在職中、所属していた私立大学の教職員組合や、その上部団体である地区の連合体組織(京滋私大教連)の責任者を経験したことがあります。そのときに、「ある私学では、1年間に在職死亡が10人を超えた」という話を聞きました。小学校から大学まで多くの学校があり、歴史のある大規模学校法人も教職員の労働は決して楽ではないことを再確認しました。

* Posse40号(2018年11月)は、教員労働問題を取り上げました。その中で、「ブラック私学」とどう闘うか――関西大学付属校教員の不当解雇という記事が掲載されています。

ほとんど同時期、私立学校団体(私学経営研究会)による全国労務管理調査(「第3回 私学教職員の勤務時間管理に関するアンケート調査報告書」(2017年))で、労働基準監督署から指導や是正勧告を受けた私立高校が2割もあったことが、明らかになりました。関西大学の中等部・高等部と同様に、私立学校教員も公立学校教員と類似した働き方をさせられている例が少なくなかったということです。*

*内田良「私立高校 2割に労基署の指導・勧告 最新調査から私立校教員の働き方に迫る」

ところが、労働組合として教員の労働時間や健康問題に取り組む姿勢は明確ではありませんでした。約25年前ですが、教職員の健康問題をテーマとする座談会に参加したことがあります。そこで、多くの教員が長時間働いて疲れきっており、健康を損なったり、過労死する例も出ているという話に驚きました。労働組合として取り組もうという方向を感じました。しかし残念ながら、教員の働き方改善や心身の健康を守る労働組合の取り組みが大きく盛り上がったとは言えません。*

* 川上雅詮編『教職員のいのちと健康を守るために 京都からの発信』(文理閣、1998年3月)

生命を脅かされているのに何故か? 教員の健康・生命を優先しない学校の労務管理のまずさが第一の原因です。しかし、教員自身の「労働人権意識」の弱さがあることを強調したいと思います。労働人権無視の学校経営に抵抗して、教員自身が声を上げることがきわめ重要ですが、その点での弱さがあったと思います。

私自身、約20年前、ある教員労組の集会で講演をしたとき「苦い思い」をしたことがあります。講演では、イタリアの教員の例を挙げて、有給休暇などを全部取得して人間らしく働くこと、労働法を守って働き過ぎないことが重要だということを強調しました。ところが、講演後、委員長から「ユニークなお話でした」と、かなり冷たい調子の「評価」を聞きました。主催者が期待していた話とは大きく違って「筋が悪い」内容であったということです。 教職員組合には、戦後の運動の結果、「組合のおかげでミニマムの労働条件は獲得した」「これからは労働条件改善ではなく、教育内容の改善が課題だ」という意識が強かった時期がありました。その委員長も、「教師は子どものために全力で尽くす」ことを持論にされ、「金八先生」のモデルになるほどの有名人ということを後で知りました。

しかし、政府・経営者の労務管理は狡猾で、長期的な労組弱体化と労働条件改悪を意図していました。闘わなければ、基本的労働条件が大きく後退する危険性があったということです。教員の労組が、それに早く気づき、早くから教師の健康を守ることを運動の中心課題にしていれば、現在ほどに深刻な状況にはならなかったのではと思います。*

* これは、労働法研究者であり、また、大学教職員労組ですが、同じ教員労働組合の一員であった私自身の反省でもあります

2 困難な道を乗り越えての権利実現へ

第二に、現在日本における「労働人権実現」がいかに困難であるかを改めて痛感しました。

今回の事件でも多くの困難がありました。その中で、労働法研究者として感じるのは、労働者の権利を実現する上での法・制度的な欠陥や問題点です。いくつか挙げてみます。

労働基準法第104条第2項違反

(1)監督署への申告者に対する「報復」であり、明らかな労働基準法(第104条第2項)違反であるのに、労働基準監督署が「送検」など、積極的に動かなかったことです。

著名な大規模学校法人が、最低基準の労働基準法に違反して違法残業をさせていたのに、申告した教員を不当に解雇することは、労働基準法に対する公然たる挑戦です。労働基準法第104条第2項に違反した者は「6ヵ月以下の懲役又は30万以下の罰金に処する」という罰則も定められています(労働基準法第119条1号)。また、労働基準法第121条第1項は、法人(事業主)に対する罰金刑を科すことも定めています。この事案では、行為者(理事長)と法人(学校法人)が処罰される、いわゆる「両罰規定」適用の可能性もありました。

労働基準法を所管する労働行政が「国」として、「法違反を許さない」という、まともな姿勢をすぐに示していたら、その時点で、違法な解雇は撤回されていた可能性が大きかったと思います。

制度の不備と労働者の負担、とくに立証責任

(2)日本における労働人権実現制度の不備があるために、被害者である労働者に多くの時間的・経済的な負担が課せられていることです。

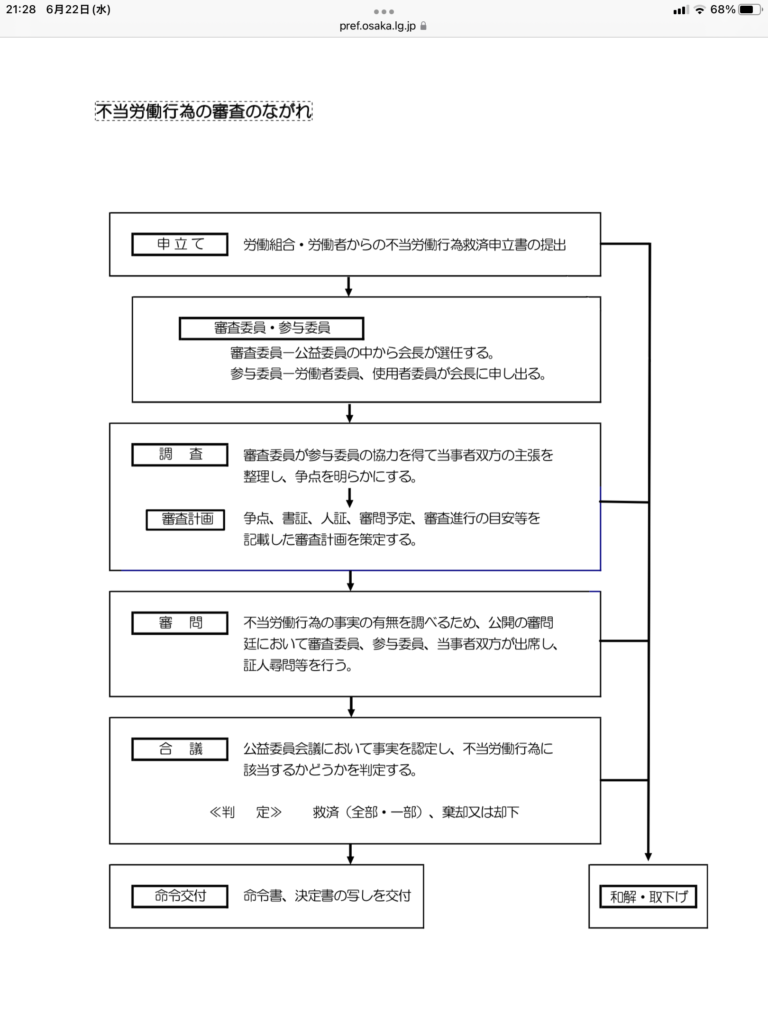

今回事案で大きな役割を果たしたのは、「労働委員会」と「労働裁判」での権利救済手続きでした。しかし、最終結果としての「勝利和解」までに、2017年から約5年間もの長い時間が必要でした。

この「労働委員会」や「労働裁判」では、「不当労働行為」や「不当解雇」を申し立てた労働者側に、その立証責任が課せられています。労務管理上のほとんどの情報は企業(使用者)側にありますので、情報確保が難しい労働者側との間には大きな不均衡があります。情報弱者の労働者が、情報強者である使用者(企業)の不利益扱いや反組合的な意思を証明することは、基本的に大きな困難を伴うのです。

とくに、日本では、労働組合の多くが企業別組織で、労働組合でも対使用者関係で弱い立場にあります。労働側の証人になってくれる人を探すのは困難です。労働側証人になれば、労働委員会や裁判所で、被告・被申立人である使用者(企業)に不利な証言をして、使用者側弁護士からの「反対尋問」を覚悟しなければならないからです。

「不当労働行為」制度は、アメリカ、日本、韓国にある制度ですが、いずれも労働組合が企業別に組織される点で世界ではきわめて稀少な国に限られています。使用者からの影響を受けやすい「企業別労組」だからこそ、「不当労働行為」制度が必要なのですが、被害労働者側の過大な負担や、「やり得」を許す加害企業に甘い「原状回復主義」に基づく現行制度には、最初から大きな「矛盾」「限界」があるとも言えます。

* 制度の母国であるアメリカでは、労働組合は企業外に組織されますが、団体交渉は労働組合法が定める「交渉単位」で過半数を占める「交渉代表」にしか認められず、不当労働行為もこの仕組みの一環として大きく制約されています。(第71回 臥床断想③ Amazonでの労働組合結成のニュースを聞いて考える(中))

これに対して、欧州では、巨大な産別組織が企業外に独立して組織されており、いわゆる「不当労働行為」制度は大きく発展していません。イタリアでは、1970年の「労働者憲章法」で「反組合行為禁止」制度が導入されましたが、米日韓とは異なり、全国産別労組が、それまで聖域であった企業内に力を延長するという脈絡で導入されたという経緯があります。欧州では、日韓のように企業別組織が「単位労組」となるのではないこと、企業外の産別労働組合組織が基本であることが重要です。(脇田滋「諸外国の不当労働行為制度 イタリア」日本労働学会編『現代労働法講座』第7巻「不当労働行為1」(総合労働研究所)1982年p.128-143、同「イタリア『労働者憲章法』と企業内組合活動」季刊労働法117号1980年9月p55-63)

こうした労働者側に課せられた「立証責任」の負担が余りにも大きく、不当労働行為制度が十分に機能していないことが問題となっています。「立証責任」をはじめとする、労働者側の大きな負担などの欠陥は、現在まで抜本的な是正がされず、放置されてきました。その結果、労働委員会での不当労働行為申立件数が大きく減少しており、2020年の不当労働行為審査件数(新規申立)は、全国総計でわずか280件に過ぎません。東京(116)、大阪(51)、神奈川(29)、北海道(13)、兵庫(13)、愛知(12)の6自治体が二桁を数えていますが、それ以外は年間一桁にとどまり、14県はゼロです。労働組合の凋落を示すとともに、制度自体の欠陥が明らかになっているのです。*

* なお、労働裁判も同様に日本は年間1000件程度で、30万件を超えるドイツに比較して余りにも少ないことが問題となっていましたが、2006年に新たに「労働審判制度」が導入されました。この労働審判は年々増加して、2020年の「司法統計」では、3907件にまで急増しています。(労働関係民事通常訴訟事件と労働審判事件(新受件数 地方裁判所)

韓国でも、不当労働行為制度の欠陥が指摘されていましたが、最近になって、国家人権委員会が、不当労働行為制度の問題点を挙げ、とくに、「立証責任」を現行の労働者側負担から使用者側負担に転換することを政府と国会に勧告しました。既に、国会では、その趣旨の労働組合法改正案が議員から提起されているということです。日本でも、不当労働行為制度や、労働裁判を活性化するためにも、「立証責任」を使用者側に転換することが必要だと考えます。*

*国家人権委員会[報道資料]2022年6月14日「不当労働行為関連制度改善勧告(社会人権課)」

なお、韓国の中では、問題の多い不当労働行為制度を改善するよりも、労働裁判での改善の方が実効的・抜本的だという議論が進歩陣営の中にもあります。なお、イタリアでは、民事訴訟法が改正され、当事者主義、口頭主義、短期解決を特徴する「労働裁判制度改革」がありました。1989年、京都の弁護士の皆さんと一緒に、ボローニャの労働裁判官と交流したことがあり、きわめて民主的な労働裁判制度に驚きました。*

*関連した情報として、脇田康司「労働裁判所の実情–ボロ-ニャ大学アレバ教授との懇談 (イタリアにおける司法の現状–フランス・イタリア司法調査を踏まえて<特集>) — (イタリア司法調査から)」『法と民主主義』286号、1994年4月、p.25-27参照。

労働組合の大きな役割

(3)まともな労働組合があってこそ、「勝利和解」に至ったということです。

本件は5年に及ぶ闘いがありました。この長期間、職場の労働組合が一貫して大きな役割を果たしました。困難な解雇事案であっても、職場の労働組合が使用者側と対峙して労働者の権利・利益を守るために闘えば、巨大な学校法人であっても理不尽な対応を貫くことはできないことが明らかになりました。

しかし、日本の労働組合の多くは、従業員だけで組織する企業別組合という組織的な弱点があり、組合としての役割を十分に果たせないことが多く、法違反の長時間労働などを改めさせることができないでいます。労働組合がその役割をまともに果たせば、企業別組織であっても労働人権実現に大きな力を発揮できるのです。今回の事案では、労働組合の本来の姿を改めて見ることができました。

ただ、今回の事案は、正規雇用であった教員の事例という点で、労働組合の全面的な支援があり、そこに大きな意味があったことを直視することが必要だと思います。私は、非正規雇用労働者の権利実現をライフワークにしてきました。残念ながら、派遣や有期で働く労働者が理不尽に雇止め・解雇された場合、職場の労働組合が闘いを支えてくれない場合がほとんどでした。労働組合の支援がなく、個々の労働者、とくに、非正規雇用労働者が孤立して闘うことは至難です。今回のように、労働組合が支援していれば権利実現できたのにと思う、非正規雇用労働者の事案が少なくありませんでした。

私は、労働組合主催の講演などで

「職場、地域、職種、産業に所属するすべての労働者を代表するからこそ、日本国憲法第28条は、特別な団結権、団体交渉権、争議権を労働組合に保障した」

「労働組合が、最も恵まれた正規雇用労働者だけの利益を守るのであれば、憲法が期待する『全体代表性』失ってしまう」

などと、訴え続けてきました。私自身、大学の組合や地域の連合体の責任者を努めましたが、正規・非正規の労働者分断を克服しようとする取り組みには、大きな壁があることを思い知らされてきました。しかし、非正規雇用労働者の無権利を放置し、傍観していれば、労働組合は、労働人権を守る組織という自らの存在意義を見失ってしまうのではと憂慮しました。

また、「今日の正規は、明日の非正規」と訴え、「ゆでカエル(蛙)」の例を挙げて、職場の労働組合が、正規雇用労働者の問題だけでなく、同じ職場で働く非正規雇用労働者の権利擁護に取り組むことの意味を強調しています。非正規雇用は、他人の問題ではなく、正規雇用自身の問題です。労働人権の行使困難な非正規雇用が増加することは、労働人権を守るべき労働組合の存在意義の後退と捉えることが重要です。

権利には普遍性があります。簡単に解雇(雇止め)が可能な労働者(非正規雇用)が多くなれば、正規雇用労働者が雇用継続を求める権利の意味が薄れます。正規雇用だけが特別に雇用継続を求める権利を主張するのは「特権」とされ、それだけ正規雇用には長時間労働や過酷な労働条件を課せられます。使用者が望む通り、無権利な非正規雇用と、無制限に働かされる正規雇用に労働者が分断されるのです。

今回の「勝利和解」が広く、「労働人権の実現」と受け取られるように、「非正規雇用の無権利は正規雇用の権利後退につながる」と捉える高い意識性に基づいた取り組みが、今後の重要な課題であると思います。

3 口外禁止条項のある和解調書の閲覧を勝ちとる

第三に、今回の和解調書には「口外禁止条項」がありましたが、大阪地裁、大阪高裁が閲覧を認めたことです。

この和解情報の開示に至る経過については、週刊金曜日の村上恭介記者が詳しく報告されています。記事によれば、主な経過は、

①2021年9月和解成立時、解雇撤回と円満退職だけがマスコミに伝えられ、大学側からの和解調書閲覧制限申し立てによって、解決金額などすべてが黒塗りにされた。しかし、村上記者が、

②閲覧制限の取消を申し立てたところ、地裁が大学側の申立を却下、

③即時抗告を受けた高裁は、地裁決定を追認、

④大学が最高裁への特別抗告を断念して閲覧が可能になった、ということです。

とくに、その記事では、大学側の「営業の秘密」の主張が退けられたことが注目されます。私自身も、和解で口外禁止となったものは閲覧できなくても仕方がないという先入見があり、和解調書の閲覧を求めて頑張ることを思いつきませんでした。「裁判公開の原則」などの基本的な考え方に基づいて、あきらめずに行動を起こした村上記者に敬意を表したいと思います。

実際、最近の労働事件で目立つのは、最終的に裁判所判決に至る前に当事者同士の和解で終わることが多いことが特徴です。とくに、労働審判では、7割近くが和解で終わっています(司法統計2019年)。裁判所も、判決の前に当事者に和解を勧めることが多いこと、長期に渡る裁判継続は負担が多いこともあって労働者も早く決着をつけたいこともあるので、和解が多くなるのだと思います。確かに、巨大な企業や法人を相手に長期間の裁判を続けることは至難なことです。労働組合が支援するという有利な条件があっても、基本は労働者本人に大きな負担があり、早期に決着したいと考えるのは当然です。

ただ、その和解に「口外禁止」条項が含まれていることが少なくないことは要注意です。口外禁止条項のある和解の場合、判決とは違って、解決の具体的結末が分かりません。解決の金額や条件が分からなければ、使用者側が自らの責任をどのように受け止めたのか、または受け止めなかったのかを推測することができません。とくに、労働事件では、類似の事案で闘っている人、闘おうとしている人、また、多くの支援する人たちへの教訓にならないのは問題です。もちろん、個人のプライバシーなどもありますので、すべてを明らかにする必要はないと思いますが、労働者自身が認めている場合には、和解の内容であっても公的にする必要があると考えます。少なくとも、和解での「口外禁止」を絶対的なものとすることには強い違和感を覚えています。

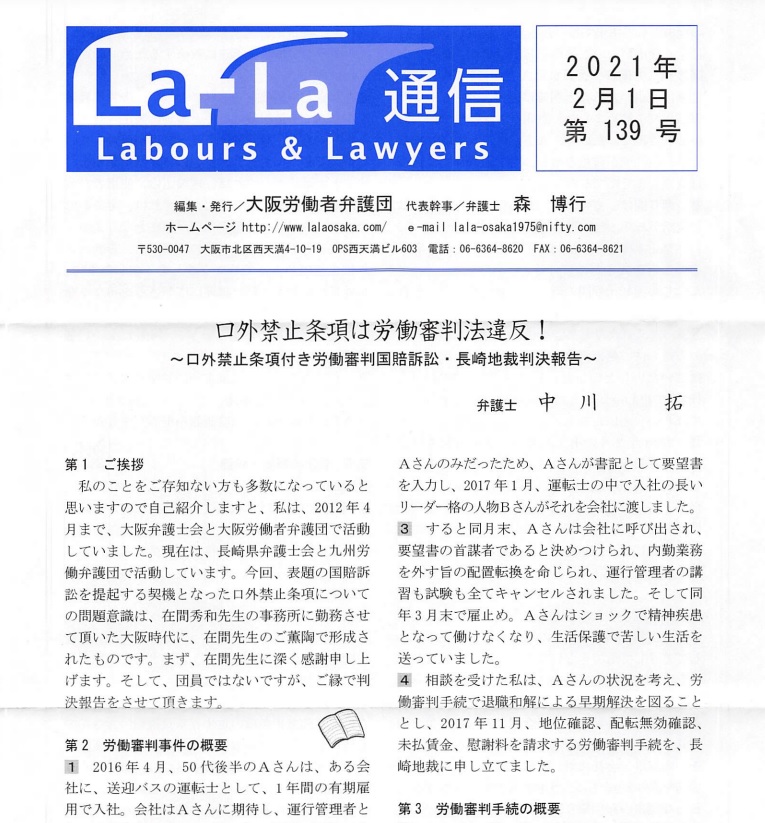

口外禁止条項の違法性を認めた長崎地裁判決

この「口外禁止条項」については、和解の多い労働審判の事例で、その違法性を認めた長崎地裁判決が注目されています。事案は、職場の労働条件改善をめぐって会社への要望書作成などの中心になったとされ、それを理由に配転や雇止めをされ、ショックで精神疾患となった労働者が早期解決を図ろうと、地位確認、配転無効確認、未払賃金、慰謝料請求を求める労働審判を長崎地裁に申し立てたものです。

慰謝料と退職和解で解決する際に、同僚への調停で終わったことは知らせたいという労働者の意向に対して、会社は、調停での終了も口外しないことを主張しました。結局、解決金を受けて退職となりましたが、労働者が納得していないまま、口外禁止条項がそのまま入ってしまいました。個人的な事情のために裁判で争うことはできず、口外禁止条項の違法性を争う国賠訴訟を提起することになったということです。

この国賠訴訟で、長崎地裁は2020年12月1日、次のような判決を下しました。それによれば、審判内容は、「相当性の要件」によって画されるとした上で、この要件には、①権利関係との合理的関連性、②予測可能性、③受容可能性があるが、本件「口外禁止条項」は、①、②はあるが、③を欠いているので労働審判法違反であるということです。原告代理人であった中川拓弁護士は、このような判決内容を「口外禁止条項の重すぎる負担や労働者の心情を十二分に汲み取っている」と高く評価されています。*

* 中川拓「口外禁止条項は労働審判法違反!~口外禁止条項付き労働審判国賠訴訟・長崎地裁判決報告~」La-La通信(大阪労働者弁護団)第139号(2021年2月1日)。

米・カリフォルニア州の口外禁止否認法とその改正

海外の「口外禁止条項」については、先行研究を勉強しておらず詳しくありませんが、Webで探したところ、アメリカのカリフォルニア州で昨年、州法(SB331)(いわゆる「口外禁止否認法(Silenced No More Act)」)が成立し、今年から施行されていることを知りました。

日本と同様にアメリカでも、会社と従業員の紛争解決で「和解契約(employee settlement agreement)」が結ばれるのですが、その和解契約で「特定の口外禁止条項」の弊害が問題となりました。

そして、一定の場合、「口外禁止」条項を制限・禁止する法律として、カリフォルニア州法(SB820)(いわゆる「(STAND法」(California Stand Together Against Non-Disclosures)」)が制定され、2019年1月1日から施行されていました。この法律は、女性差別やセクハラに対抗する「MeToo運動」を背景に制定された全米でも最初の州法で、性的暴行(sexual assault)、セクハラ(sexual harassment)若しくは「性に基づく差別や報復(discrimination or retaliation based on sex)」などに関する民事訴訟または行政事件訴訟の当事者の和解文書において、被害事実に関する情報開示を妨げる条項を無効とする法律でした。なお、カリフォルニア州に続いて、ニュージャージー州も同様な州法を制定しているとのことです。

そして、この2019年「STAND法」(SB820)の内容が、性差別、ハラスメント以外にも拡張する必要が議論され、同法を大きく修正・拡充するための法改正が行われました。2021年10月7日、カリフォルニア州知事は、州法(SB331)に署名しました。いわゆる「口外禁止否認法(Silenced No More Act)」です。同法は、2022年1月1日に施行されました。

この新たな法律は、従来の「性に基づく差別やハラスメント」だけでなく、対象を「保護される特性」(人種、宗教的信条、肌の色、国籍、家系、身体障害、精神障害、病状、遺伝情報、婚姻状況、性別、性同一性、性表現、年齢、性的指向、退役軍人や軍歴)に広げ、これらに基づく、①差別、②ハラスメント、③報復行為、また、④それらを防止できなかったとして裁判所や行政機関に申立てた事実の開示を制限するものです。これらの事実について、和解契約で守秘義務(口外禁止)を定めることが禁止されることになりました。ただ、あくまで事実情報の守秘義務(口外禁止)は禁止されますが、解決金額の守秘義務設定は禁止されていないということです。*

* 法案提出に加わったジェシカ・ステンダーさんは、和解での「口外禁止」は、「使用者を公的責任から守るための箝口令(かんこうれい)(gag orders that shield employers from public accountability)」であるとし、その制限が必要だと語ったということです(ワシントン・ポスト2021年2月8日)。州法(SB331)の内容については、California Imposes New Restrictions on Employee Settlement and Nondisparagement Agreements Effective Jan. 1, 2022参照。なお、直近では、ワシントン州も、同様な「口外禁止否認法」を制定しています。

この州法制定の背景として、アメリカでは、「セクハラ告発急増 和解時に公表を禁じる『秘密保持契約』の是非」が報じられていました(Newsweek 2018年1月5日)。その記事によれば、いわゆるNDA(Non Disclosure Agreement 秘密保持契約)が公益に反するとして、裁判所が無効を宣告する可能性が高まっているということでした。

「社会的に重要な立場にある男性による性的な不品行に対する告発が相次いでいることを受けて、弁護士たちは、長年にわたって使われてきた秘密保持契約を含め、こうした事件への対応を再考しつつある。

声を上げる女性(ときには男性も)が増えるなかで、被害者が過去のハラスメントや虐待の主張を話題にすることを禁じる秘密保持契約を伴う和解が批判にさらされている。多くの政治家・啓発団体が、そうした協定は廃止すべきだと主張するようになったからだ。

ハラスメント事件で原告・被告を代理する弁護士らによれば、これまでは、仮に疑問視される場合があっても、裁判所はNDAを支持することが当たり前だと考えられており、NDAに対する違反もめったに生じなかったという。だが今や、こうした合意は公益に反するものとして裁判所が無効を宣告する可能性が高まっている。」

この記事は、前記カリフォルニア州法が制定される背景・事情を伝えていると思います。

このようにアメリカでも、強者(加害者)と弱者(被害者)の間の和解の際に、「守秘義務」や「口外禁止」条項を盛り込むことは、多くの違法行為が実際に存在するという事実そのものを社会的に明らかにすることを封じることになり、公益に反することが問題になったのです。

日本の現行法でも、労働法基準法違反やハラスメントが多い企業・職場、労働人権を無視・軽視する職場であることを知らせないことを、被害労働者に強制するような「口外禁止条項」は、公序良俗違反で無効であると考えます。労働法を無視する経営者が、多くの企業、とりわけ著名な私立大学の理事者にも少なくない現実を考えると、今回事件のような「口外禁止条項」は、それ自体を禁止する法律制定を検討する必要があると思います。

おわりに

学校法人関西大学との労働人権をめぐる闘いは、多くの人に大きな勇気を与えました。また、その闘いは、アメリカ、韓国をはじめ、労働人権実現を目指す世界の労働人権運動とも通じる普遍的な意義をもっています。Asu-netとしても、この闘いの意義をしっかりと捉えたいと思います。

最後に、多くの困難があるにもかかわらず、労働人権実現のために最後まで闘われたKさん、そして弁護・支援に取り組まれた多くの皆さんに、改めて心からの労いと敬意を表したいと思います。