過労死認定基準の見直し論議

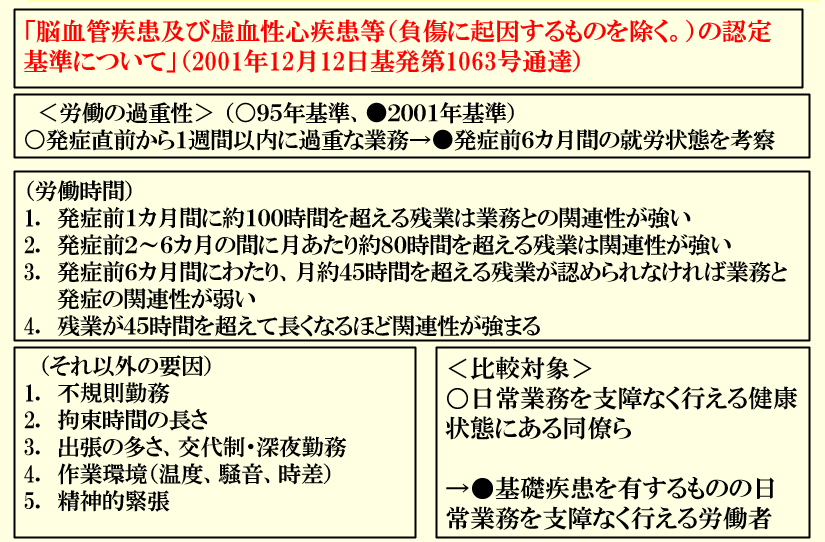

厚生労働省は、過労死等防止対策推進協議会で、2001年から施行されている「過労死認定基準」の見直しの議論を進めています。この議論は昨年(2020年)から開始されています(詳しくは、議事録・資料など参照)。20年を経過した現行「過労死認定基準」は、労働者が倒れる前の法定時間外の残業時間を重視して、直前1ヵ月に100時間以上、直前6ヵ月平均で月80時間以上の場合には、原則として業務上認定をする、それ以前のきわめて狭かった労災認定行政を大きく改めるもので、直前(2000年)の相次ぐ最高裁判決を踏まえた認定基準でした。

5月19日、上記「過労死等防止対策推進協議会」に参加している、当事者委員(過労死家族代表)らが、「WHO=世界保健機関などの指摘を踏まえ、2001年「過労死認定基準」を65時間に見直すべきだ」と訴えました。(以下、NHKニュース 2021.5.19参照)

世界から後れる日本 依然として労働規制緩和に執着

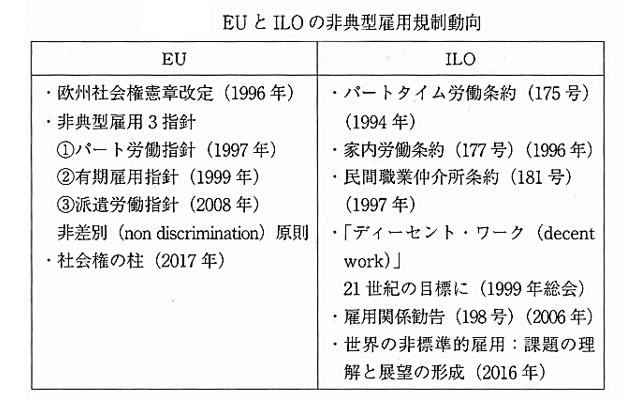

「過労死認定基準」が定められた2001年当時、世界的には、80代以降の新自由主義的な労働法規制緩和の弊害として、①不安定雇用の増加、②社会的格差の拡大、③働く貧困(ワーキングプア)増大、④労働組合の交渉力後退など、「雇用・労働の質」悪化が目立ってきていました。これに対して、ILO、ECD、EUなどの国際機関、さらに欧州諸国などを中心に従来の新自由主義的な法・政策を転換して、その弊害を緩和・修正する方向で企業・経営者側に一定の法的な義務・負担を課す法・政策的な動きが、90年代後半から2000年代にかけて目立つようになっていました(表「EUとILOの非典型雇用規制動向」↓)。2001年「過労死認定基準」は、「Karoshi」が世界語になった日本が、ILOが提唱する「Decent Work」を目指して労働尊重へ法・政策を大転換して世界の流れに追いつき、その「汚名」を晴らす大きなチャンスでした。※

※ ILO(国際労働機関)は、1999年の第87回総会で、フアン・ソマビア(Juan Somavia)事務局長が、「働く人の権利が適切に保護され、十分な収入を生み出し、社会的に意味のある仕事」という意味で「Decent Work(ディーセント・ワーク)」という用語を初めて提唱しました。その後、ILOは、2009年総会で、このDecent Workを21世紀の目標とする「公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言」を採択しました。ところが、日本の政治・社会は、労働尊重への世界の流れとは大きく異なって、80年代後半からの新自由主義的な労働法規制緩和政策を修正するどころか、1999年労働者派遣法改悪(対象業務のネガティブ・リスト化)など、企業・経営者の利益優先の頂点に達していたのです。

労働法後進国へ 日本の転落

しかし、この20年間、日本政府は、短期間(連立政権・民主党政権の2009年9月~2012年12月)の規制緩和見直し時期を除いて、労働規制の緩和政策を継続し続けました。転換するチャンスを逃した結果、日本の労働法・労働政策は世界の流れに乗り遅れ続け、とくに、EU諸国からは何周もの周回遅れとなり、ガラパゴス化してOECDの中で最下位を争う「労働法後進国」に転落したのです。日本の「労働法後進性」の主な特徴は以下の通りです。

- 非正規雇用は拡大を続け、労働者全体の4割を占めるようになり、従来の有期雇用・派遣労働よりも一層不安定で劣悪な「オン・コール労働」(=シフト制)のパート、アルバイト、フリーランスが増大し、「非正規大国」と呼ばれるまでになった。

- セクハラ、パワハラなど「ハラスメント」が横行し、低賃金・長時間労働・サービス残業が蔓延して、70年前の労働基準法が「最低基準」でなく、事実上、「最高目標」と言えるほどに「雇用の質」劣化が加速した。

- 主に正社員だけを組織する「企業別組合」からの脱皮ができないまま、組織率・協約適用率は減少して、多くの企業別労働組合は「全体労働者代表性」を失って、ILOやOECDが重視する集団的労働関係(=労使、さらに政労使の対話)は形骸化し続けた。

- 争議行為はほぼ皆無に近くなり、ストライキがないという意味でも日本は「ストレス」国に転落した。

- 多くの労働者は、憲法や労働法令が定める労働者としての諸権利を行使することが困難になっている。

過労死防止法制定へ

まさに、日本の雇用社会は、ILOが目指すDecent Workに近づくどころか、大きく遠ざかっていったと言わざるを得ません。当然ながら、過労死・過労自殺をめぐる状況は、大きく改善されないままでした。そうした中で、過労死・過労自殺の業務上認定をめぐる争訟と、使用者(企業)の民事責任を追及する裁判が各地で展開され、労働者と家族、それを支援する弁護団、支援団体の地道な活動が続けられました。個別の事件の取り組み、さらにそれを超えた連携・共同の取り組みが進み、家族の会が中心となって国内外に過労死を無くすための活動、さらに、「過労死防止基本法」制定の取り組みが全国的に広がりました。※

※ 詳しくは、過労死防止110番ホームページ、森岡孝二編『過労死のない社会を』(岩波書店、2012年)などを参照。

2014年7月1日、与野党を超えて国会が満場一致で「過労死等防止対策推進法(2014年法律第100号)」(以下、「過労死防止法」と略称)を制定しました。同法は、労働基準法などのように使用者(企業)を法的に規制する内容は乏しく、国と自治体の責務を定めることが主な内容でした。

つまり、同法第1条は、「この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的」としています。

そして、第4条は第1項で「国は、・・・ 過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する」と、国の責務を定め、第2項で「地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない」と、自治体の努力義務を明記しています。

欺瞞的な「働き方改革」法

この「過労死防止法」が制定されて以降、安倍政権下で「働き方改革」の法改正をめざす議論が進められました。当初、過労死防止法の弱点を改善して実効的法的規制を盛り込む法改正となること、とくに、残業時間上限を法令で定めることが期待されました。日本は、ILOの労働時間関連の条約を一つも批准できなかったのですが、その理由は、事業場単位の「労使自治」(いわゆる「36協定」)を隠れ蓑に労働基準法で残業時間の上限を定めず、「青天井(上限なし)」の長時間労働を許容する欺瞞的な労働時間規制が存在するために、ILO第1号条約(1919年)さえ批准できないことになっていたのです。こうした状況を打開するために、労働基準法改正で、明確な残業時間上限設定が期待されました。

ところが、2018年、国会で成立した「働き方改革関連法」は、法案に多くの杜撰な内容があり(裁量労働制部分は撤回せざるを得ませんでした)、また、多くの関連法律をまとめる一括法案方式で十分な議論の時間もとらず、政府与党の多数で多くの問題点を残したまま成立しました。労働時間関連については、①2001年の過労死認定基準(法定外残業時間月100時間、又は6ヵ月間で月80時間)をそのまま「36協定」で定める法外残業の上限とし、②「高度プロフェッショナル」(いわゆる「高プロ」)制度(要件が満たされると、対象労働者に対しては労働時間規制の一部が適用除外となるため、1日8時間・週40時間の規制、休憩時間の規制、時間外労働・休日・深夜も含めた割増賃金の規制など、全ての労働時間規制が適用除外となる)を定めました。この①と②の2点は、労働者の長時間労働を抑制するどころか、過労死ラインまでの残業をさせても許されるとする誤ったメッセージを使用者(企業)に対して発する危険性が高いこと、労働時間規制を受けない高プロを導入することで逆に、過労死につながる長時間労働を拡大する「過労死促進法」だとの的確な批判が行われ、法改悪反対の声が、労働組合や市民団体、過労死家族から上がったのです。過労死防止運動の先頭に立っていた森岡孝二さんは「これでは過労死はなくならない」と強く訴えました。

2020年「過労死白書」

働き方改革法成立後も、過労死につながる長時間労働の状況が依然として改善されていないことは、最近の官庁調査※でも、その状況の一端が明らかになっています。

- 月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者割合は、2019年は、「運輸業、郵便業(15.8%)」、「教育、学習支援業(10.5%)」、「建設業(9.7%)」の順に、その割合が高く、「複合サービス事業(3.6%→3.8%)」「医療,福祉(3.1%→3.2%)」では割合が微増している。

- 2019年の労働者1人当たりの平均年次有給休暇取得率は、「複合サービス事業(36.2%)」、「卸売業、小売業(40.0%)」、「宿泊業、飲食サービス業(40.8%)」の順に低い。

- 勤務間インターバル制度の導入は、2019年で、わずか3.7%にとどまっている。

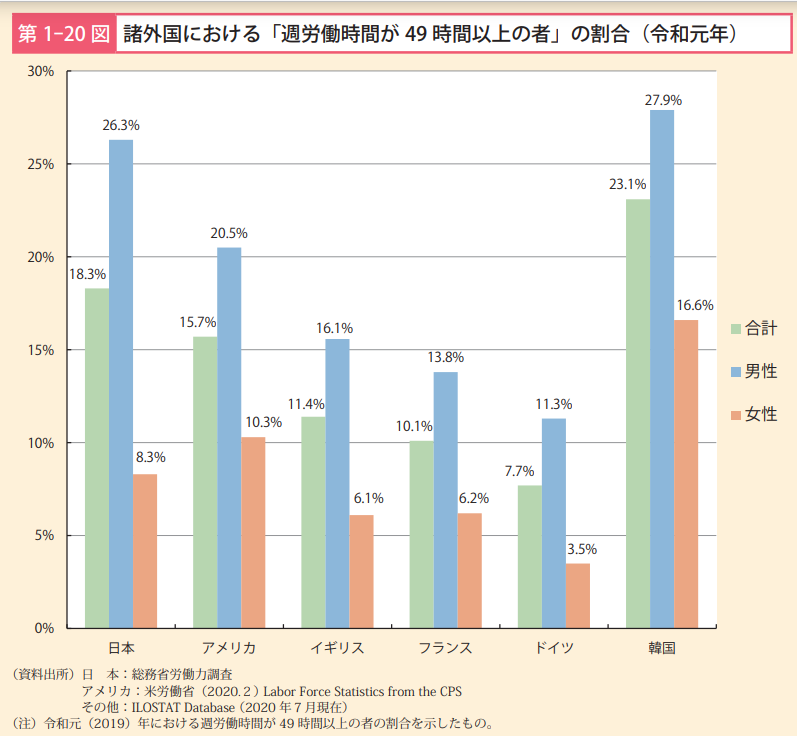

- 諸外国との週労働時間49時間以上の者の割合は、2019年で日本は18.3%(男性26.3%)で、ドイツの7.7%(男性11.3%)の2倍を大きく上回っている。

- 個別労働紛争相談件数の中で「いじめ・嫌がらせ」の割合・相談件数が、2002年の5.8%(6,627件)から、2019年25.5%(87,570件)に急増している。

- 勤務問題を原因・動機の一つとする自殺者は、2019年で1949人(うち、被雇用者1596人)と依然として少なくない。

- 脳・心臓疾患による労災請求件数は2019年、936件であるが、認定件数は4年連続で減少し、216件となっている。

- 精神障害による労災請求件数は毎年増加を続け、2000年212件から2019年2060件と約10倍になっている。

- 精神障害による労災認定件数は、2019年509件と請求件数増加と比べて増加しておらず、そのため認定率は大きく減少している(2012年475/1257=37.8%→2019年509/2060=24.7%)。

コロナ禍対応関係職員の長時間残業

過労死をめぐる状況の改善については、2020年2月からの「コロナ禍」で、対応にあたっている職員、とくに各自治体での保健所職員や、関連業務の担当職員に、過労死認定基準を大幅に上回る残業をしている実態が報道されている。以下は、その報道の一部を時系列に沿って集約したものである。時期的には、2020年3月以降の感染第一波以降、その状況が深刻化したが、昨年秋から再び状況が悪化し、とくに2021年2月以降、「変異株」による感染拡大の中で、感染予防の最前線職員の過酷な状況が広がっている。

大阪市保健所

コロナ対応職員の3分の1が残業「過労死ライン」

毎日新聞 2021.5.19

大阪府

残業100時間超、保健所職員に迫る「心身の限界」 大阪保健師が悲鳴「逃げられるなら逃げたい」

2021.5.6

東洋経済Online

神戸市

「残業200時間超も」保健所の業務逼迫 コロナ患者急増、246人体制でも足りず

神戸新聞 2021.5.1

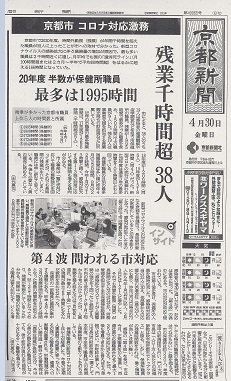

残業年1000時間超の京都市職員38人

コロナ対応で「過労死ライン」

京都新聞 2021.4.29

京都新聞 2021.4.30

swakita コメント

拡大して読む

仙台市

保健所職員、終電帰宅もかなわず コロナ対応の最前線で過酷な業務 「いつ倒れても…」

河北新報 2021.4.15

横浜市

コロナ対応職員の3人に1人、過労死ライン超えの残業 横浜市、感染拡大の4月

毎日新聞2020.4.11

神奈川県

過労死ラインの残業2.5倍に

コロナ対策の代替難しく

朝日新聞 2021.3.25

コロナ対応残業、道職員最長は月216時間

北海道新聞 2021.3.19

県職員、80時間超残業279人 20年4月~2月、コロナや災害対応で増加

山形新聞 2021.3.28

岡山市職員 残業最長

182時間 コロナ対応 過労死ライン超23人

山陽新聞2021.3.9

静岡県

「根本的に人員足りない…」 コロナ対応の職員23人が過労死ライン超え 時間外最長は月187時間 静岡

東京新聞

2020.12.10

自治労連

保健所で“サービス残業”相次ぐ

新型コロナ影響

NHK 2020.10.12

滋賀県

コロナ担当職員、残業月平均93時間

7・8月、最長239時間も

京都新聞 2020.10.1

現場悲鳴「人手足りない」

残業190時間も

<都内保健所アンケート>

東京新聞 2020.9.5

奈良県

時間外労働、最長は月159時間 コロナで過労の県職員

朝日新聞 2020.7.9

保健所職員の残業200時間超も 福岡県、3割が「過労死ライン」上回る

西日本新聞 2020.6.26

保健所職員 13人の時間外労働

過労死ライン超える 青森 コロナ

NHK 2020.6.24

那覇の保健所職員

4月の残業、100時間超

コロナ対応で過労死ライン上回る

沖縄タイムス 2020.5.26

石川県庁

240人過労死ライン超

年1757時間残業も

朝日新聞 2021.4.21

コロナ対策職員の長時間・過重労働の実態を、河野大臣、西村大臣も認めざるを得なくなっています。しかし、コロナ禍1年半になろうとする現在、若い20歳代職員の退職が増えていること、また、国家公務員を志望する学生が減少していることも報じられています。政府幹部には、過労死防止とともに、こうした状況を深刻に捉えて、抜本的に改める具体的な方策を早急に提示することが強く求められています。

以上のような国や自治体でのコロナ対応職員の過労死ラインを超える長時間労働については、つぎのような点を指摘することができます。

- コロナ禍で問題が長時間労働の実態が顕在化しました。しかし、コロナ禍以前から、霞が関や都道府県庁は「不夜城」と比喩されるほどに長時間労働が蔓延していたことを指摘することができます。

- 新自由主義の特徴的な政策は、「小さな政府」論に基づく「公共部門」の縮減、公務員削減であり、日本も80年代初めからの行政改革によって、業務量が拡大する一方で、公務員が減らされ、また、非正規公務員化されてきたのです。これが業務加重となり、一部の職員に信じられないほどの長時間労働を強いることになったことです。

- 国や自治体には、本来、①国政に責任を負う「政府としての政府」という面と共に、「使用者としての政府」として職員(公務員)に対して労働法上の使用者責任を果たす面があること、そして、②民間企業などに対して「模範使用者(model employer)」として法律を遵守する必要があるということです。つまり、国や自治体は、労働法を率先して守らなければならないということです。

結論:新しい過労死ラインは「EU水準」を踏まえるべきだ

結論としては、第一に、現行「過労死防止法」は、国と自治体に過労死防止関連の責務を課しています。「模範使用者」としての国や自治体は、過労死ラインを超えた長時間労働を自ら規制する対策を早急に提示することが必要です。

日本は、ILOが1999年にDecent Workを提示して以降も、真逆な方向を進め、「雇用・労働の質」を大きく劣化させ、労働尊重でなく、働く者(そして、働いた者も)を軽視してきました。とくにエッセンシャルな業務(公共性を持つ業務)を担当する公務員や従事者を軽視したことは重大な結果につながりました。新型コロナ感染症拡大を抑えるために必要な専門性をもつ保健医療従事者を確保することができなくなり、この1年半、業務過重の中で関係職員を過労死ラインを超える長時間労働をさせ続けることになってしまいました。コロナ禍を乗り切るために、数少ない職員を過労死ラインで働かさざるを得ないのは、公務員削減策による「自業自得」の結果です。

とくに、過労死ラインを新たに設定する国は、職員に長時間労働を強いたことを反省しなければ、説得力あるライン設定を提示することができません。なかでも、90年代以降、自治体職員を数十万人も減少させたことが、住民サービス担当公務員の大きな不足を生じ、それが現在の異常な業務加重を生み出したのです。これらを適切に総括して、公務員の補充・増員へ大きく舵をとることが必要です。

第二に、世界の労働規制強化の流れへの転換を踏まえた過労死ラインの設定が必要です。ILO、OECD、EUなどは1990年代以降、労働尊重へ大きく舵を切っています。

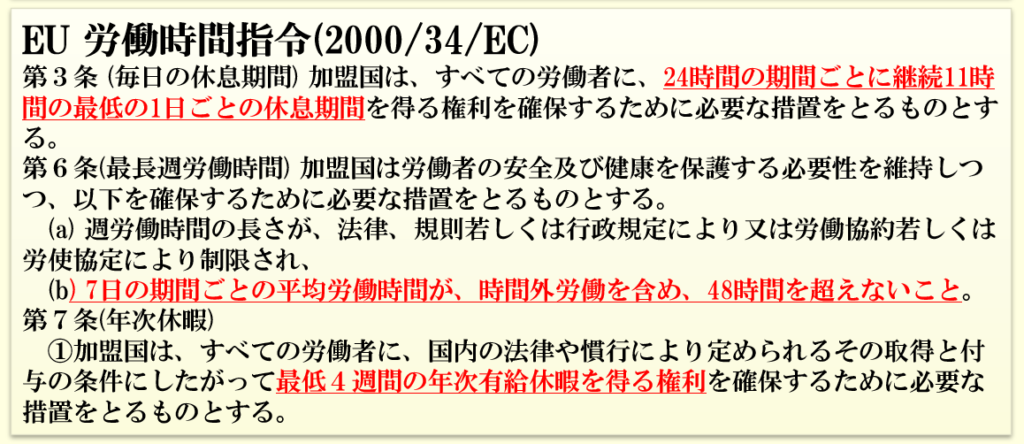

EUは、2000年に「労働時間指令」を定めました。その第3条は、「24時間の期間ごとに継続11時間の最低の1日ごとの休息時間」、いわゆる「勤務間インターバル制」を定め、第6条で、「7日の期間ごとの平均労働時間が、時間外労働を含め、48時間を超えないこと」と規定しています。これは、残業を含めて週48時間を上限としたことに注目するべきです。この「週単位」での時間規制には重要な意味があります。本来は1日8時間などの「日単位」の時間規制が必要です。「日単位」規制が導入されなかったのは、おそらく企業(経営者)側の反対が強かったからだと思います。ただし、「勤務間インターバル制」と抱き合わせで「週単位」の規制が導入されていることが重要です。日本でも「日単位の時間規制」が重要ですが、少なくとも、EUのような「週単位」規制が必要です。なお、月単位のEU規制は、それを1ヵ月(30日)に換算すると1週40時間(法定時間)+法外残業33.6時間に相当します。

上記の官庁調査(2020年過労死等対策防止白書)は、以下のグラフを掲載しています。これはEU指令が定める週48時間を超えた週49時間以上働く例外的長時間労働が各国でどのようになっているかを示すものです。今後、日本が目指すべきは、世界最長時間労働の韓国や、労働法規制が弱いアメリカではなく、EU指令を前提にした欧州各国の水準だと考えます。

韓国では、文在寅政権が当初の「労働尊重」政策に基づいて、OECD最悪の長時間労働を改善するために、残業を含めて「週52時間(法定40時間+残業12時間)」制を定めた勤労基準法改正法が、2018年3月の国会で成立しました。月80時間の残業を容認する日本の労働時間規制は、欧州の水準を下回るだけでなく、世界一の長時間労働国である韓国の水準をも下回っていることを認識することが必要です。※

※2018年3月の法改正については、ハンインサン「韓国における労働時間短縮法改正の過程と評価」横田伸子・脇田滋・和田肇編『「働き方改革」の達成と限界』(関西学院大学出版会、2021年1月)199頁以下参照。なお、文在寅政権は、労働尊重政策を大きく後退させて労働時間では「週52時間」制の施行猶予を繰り返しました。また、経営側の要望に応えて日本をモデルにした弾力的労働時間制(変形制)導入を進めて労働組合から厳しく批判され、支持率低下の一つの理由となっています。

このように考えてくると、最初に紹介した過労死等防止対策推進委員会で当事者代表委員が要望した「月65時間」という新たな「過労死ライン」の要望は、きわめて「控え目」なものだと考えられます。委員会の議論状況などから、この月「65時間」ラインは、現状からは前進なのだと思います。しかし、それは、2000年EU労働時間指令水準の約2倍という長時間労働に相当します。私は、日本の余りにも酷い長時間労働の実態を大きく変えるには、思い切った発想転換に基づく時間設定が必要であると思います。具体的にはEU水準を目指して、現在は、その方向での「ロードマップ(行程表)」を確定するべき時点だと考えます。※

※日本や韓国とは違って、数周先行しているEUでは、過労死につながるような異常な長時間労働は焦点にはなっていません。EUは、2017年に「社会権の柱(Pillar of Social Rights)」を提起し、5月7日にポルトガルで、コロナ禍で実施が遅れていた「社会権」の実現を現実化するための「EU社会サミット」を開催しました。また、国連は、Decent Workを含む「SDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)」を提起しています。世界的に異常な長時間労働を容認する日本の労働時間規制は時代錯誤としか言えません。

関連記事

- 第31回 過労死・過労自殺のない社会を実現するために わたしたちにできること

- 第10回 労働時間短縮には業務量に見合う人員増が必要

- 第9回 欧州司法裁判所が画期的判決。企業には全労働時間を客観的に把握・記録する義務あり!

- 第8回 本来の働き方改革 公正な権利としての長期休暇実現を

- 第5回 働き方改革法「36協定」は「制度疲労」状態

- 第4回 「働き方改革法」施行 1日8時間労働を原則に

- 依然として多い過労死・過労自殺 関連News・見解(2021年4月23日更新)

- 森岡孝二・過労死防止学会第4回大会発言_2018年6月3日_YouTube