「雇用によらない働き方」についての考察(上)

1 働き方ASU-NET第30回つどい この”働き方” おかしくない!?

(1)問題の所在

NPO法人「働き方Asu-net」は、毎年の大きな行事として「つどい」を開催しています。2019年で第30回目を迎えました。今年は、10月30日に例年と同様にエルおおさかで開催します。テーマは、〈この”働き方”おかしくない!?〜『雇用によらない働き方』を考える〜〉で、北健一さん(出版労連書記次長)に基調講演「雇用によらない働き方の現状と課題」をお願いしました。その後、業務委託形式で働く音楽教室講師、放送局番組制作者、保険外交員の現場や、ハラスメントについてのアンケートをめぐる報告などを受けて議論する予定です。

つどいのテーマを決める時に事務局で色々と議論しました。問題となったのは、「対象となる働く人」の範囲をどう定めるかという点です。とくに、5月の過労死防止学会でも取り上げられ、24時間営業強制で長時間労働をする「コンビニ店主」や、損害保険の「代理店主」など、自営業という性質が強いが労働者以上に過酷な状況での働き方も問題となっていることも指摘され、この問題は、きわめて大きな広がりがあることが確認されました。ただ、今回のつどいでは対象や問題点を絞って、「実際には労働者と変わらない働き方をしているが、法的には労働者として保護されない人」を対象にすることになりました。

(2)森岡孝二さんの的確な問題指摘

Asu-netを立ち上げの中心となった森岡孝二さんは、2018年5月31日の過労死等防止対策推進協議会で、次のように的確な問題指摘をされていました。私は、今回のつどいは、この問題指摘の2ヵ月後に亡くなられた森岡さんの遺志を受けたものと考えています。

近年、「雇用によらない働き方」とか、あるいは「雇用類似の働き方」ということが政府の「働き方改革」の中でもしきりに言われるようになって、フリーランスに注目が集まっています。これは公式の統計ではありませんが、アメリカではおよそ3,000万人、日本では1,000万人いるとも言われています。その方々は、ある面で兼業労働者(マルチプルジョブホルダー)、雇用関係に入ってない個人営業、独請け、インディペンデントコントラクターという形をとっている場合も多い。いずれにせよ、雇用関係に入らないと労基法の適用対象でない。

しかも、例えば1980年代末の過労死110番からずうっと経過を見ると、日本社会の一つの特徴として、低賃金労働者が急激にふえて、非正規比率が随分高まって、最近、ここ1〜2年は下げどまっている感もありますが、高い数字であることは間違いない。

そのフリーランスを含む非正規の低賃金労働者の間では、兼業、副業で長時間働いている人も多い。近年、そういう労働者の合計労働時間がふえ、例えば一回のアルバイトが20時間で、それを1週間に5カ所していると、100時間働くなんてちょっと考えがたいような事例もあります。

その点で言うと、雇用関係によらない、労働基準法の保護を受けない長時間労働者の問題でもあるのですね。この協議会は、その辺も含めて全ての働く人々の健康配慮なり過労死防止というミッションがあると考えますし、そこは切り捨てられないと。今後の検討課題として重視していく必要があるのではないでしょうか。〔注1〕

〔注1〕 脇田滋「『過労死防止大綱』見直しの意義」労働法律旬報1923号(2018年11月)13頁。

2 古くて新たな「労働者性」の問題

Asu-netのつどいでは、私も短い発言をすることになりました。そこで、専門の労働法の視点から、古くて新しい問題と言える「雇用によらない働き方」について考えてみることにしました。最近の国内での動向については、北健一さんから詳しい報告があると思いますので、簡単な歴史的な経過と、世界の動きを調べて報告することにしました。

以下は、その報告の要点です。

(1)末弘厳太郎博士の「労働法上の労働者」概念

「労働者」であれば、労働法や社会保険(被用者保険)法の適用を受けて働く者としての権利が手厚く保障されます。それは企業にとって負担となるので、これを嫌う企業(使用者)との間で利害の対立が生じます。そして、ある就業者が労働法上の「労働者」か否かということ(これを「労働者性」と言います)が、最も基本的な法的・実務的問題として議論されることになりました。

1947年、労働基準法制定当時、日本経済はまだ破綻状態でした。常用労働者が少なく、失業者以外に、日雇い、内職、臨時工など不安定な働き方が多い時期で、雇用ではなく、請負や委託の形式で働く人も多かったのです。この時期に制定されたのが、労働基準法でした。その制定にも大きな影響を与えた末弘嚴太郎(すえひろ・いずたろう)博士(元東京帝国大学教授)は、労働者を定義する、労働基準法第9条〔この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。〕について、次のように「労働者」の範囲をきわめて広く認める必要性を指摘されていました。

「具体的の諸場合を考えると、判定困難な場合が少なくないと思うが、要するに食わんがために他人に使われているもの、従って放任して置くとこの法律が全般的に心配しているような搾取的弊害に陥り易いものはすべて労働者であると思えば間違いない」〔注2〕

〔注2〕 末弘厳太郎「労働基準法解説(一)」法律時報20巻3号(1948年3月)11頁。

このように広く捉えられた「労働者」の概念は、契約形式が民法上の「雇用」である場合はほぼ全員が、労働法上の「労働者」に該当し、契約が「請負」や「委託」の場合であっても、企業など(使用者)に指揮命令を受けて働き(=「使用される」)、生活を支えるための水準の報酬(=賃金)を支払われるときには、労働法上の「労働者」として保護されるという解釈が、労働行政や労働裁判でも受け入れられることになりました。〔注3〕

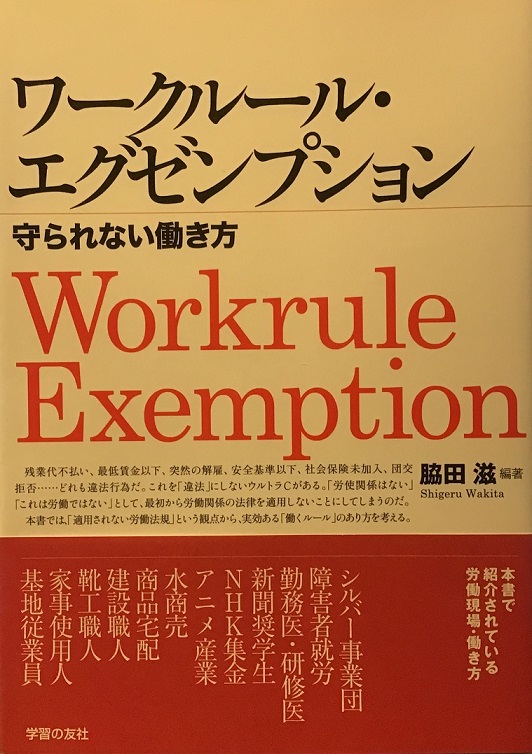

〔注3〕 脇田滋編著『ワークルール・エグゼンプション 守られない働き方」(学習の友社、2011年)105頁以下。なお、最近の動向を踏まえた「労働者性」の問題点を網羅的に整理する論文として、石田眞「『雇用によらない働き方』と労働者性問題を考える」季刊・労働者の権利Vol331(2019)45頁以下参照。

そして、請負・委託などの形式の就業者にも労働基準法や労働組合法が適用されることになりました。例えば、京都の西陣織の労働者をめぐって「労働者性」が問題になりました。企業(問屋)が工場に設置した織機で作業をする労働者(=内機 うちばた)だけでなく、伝統的に西陣地域で自宅の織機で作業する出機(でばた)に仕事を委託する家内労働による働かせ方が残っていたからです。低い工賃や福利厚生の改善を求めて地域の産業別労働組合が出機も労働者であるとして労働基準法や労災保険法の適用を求めました。これを受けて、京都労働基準審議会(会長 末川博・立命館大学総長)が、「西陣出機は労働基準法上の労働者である」という判定(末川判定)を下したのです。

(2)労働法の発展・拡充と使用者の責任回避策

末弘博士の「搾取的弊害に陥り易いものはすべて労働者」という、広い「労働者性」判断は高度経済成長に至る時代には、労働力不足の基調の下、製造業を中心に労働条件の改善が進み、労働組合も影響力を強める中で、労働行政や労働裁判をはじめ雇用社会に広く受け入れられました。もちろん、建設業、運送業、芸能・サービス業や中小零細企業が多い部門では、請負・委託形式による働かせ方が少なくなく、「労働者性」問題は継続して争われていました。

しかし、労働法による保護が拡充し、労働・社会保険制度の充実で使用者の法的・経済的負担が増加する中で、新たな状況で使用者が労働者としての待遇による責任や負担を回避する動きが現れました。とくに、1970年代後半から経済の低成長時代に入ると、パートタイム労働、事業場内下請、臨時工など、従来の常用雇用(正規雇用)とは大きく異なる「非正規雇用」が導入され、使用者の責任回避策が広がることになりました。

こうした「非正規雇用」は、同一労働同一賃金、男女雇用平等、間接雇用禁止などの労働法の基本原則に反するものでした。しかし、日本政府は、1980年代初めに、こうした「非正規雇用」を法・制度的に追認するという労働政策を推進し、1985年には「労働者派遣法」を制定しました。その後、約30年間、労働法の規制緩和政策に基づく法改正が相次ぎました。その結果、日本は、労働法が適用されても、?不安定、?差別待遇、?無権利、?孤立という過酷な特徴をもつ「非正規雇用」が全労働者の4割を占める「非正規大国」(伍賀一道教授)になったのです。〔注4〕

〔注4〕 伍賀一道『「非正規大国」日本の雇用と労働』(新日本出版社、2014年)、森岡孝二『雇用身分社会』(岩波書店、2015年)参照。

(3)家内労働法制定を口実にした「労働者性」判断の後退

政府も、労働法・労働政策を大きく後退させました。ただし、「労働者性」判断については、その骨格を維持して、契約の形式でなく、実際の指揮命令関係や経済的力関係から、労働者性を判断するという考え方は維持されました。しかし、周辺的な領域では、見過ごすことができない後退がありました。

その一つは、家内労働法の制定です。東京の下町でサンダル製造をしていた、請負契約による家内労働者が、有機溶剤中毒で死亡する事件が発生しました。この事件をきっかけに家内労働者保護が社会問題になり、1970年「家内労働法」が制定されました。京都の西陣織労働者については、前述のように、法制定直後から労働関連法が適用され、企業(問屋)は内機と同様に出機労働者にも労災保険料を負担していました。ところが、1978年11月、事故で左腕を切断した出機労働者が労災申請をしたところ、京都上労働基準監督署は、出機労働者は、家内労働法適用の家内労働者で、「労働基準法上の労働者でない」として、従来の「末川判定」を覆して労災認定をせず不支給決定したのです。その後の労働保険審査会も不支給決定を支持しました。家内労働法を口実に、20年間維持されてきた「出機の労働者性」を、政府・労働行政が後退させたのです。〔注5〕

〔注5〕 村井豊明・森川明・中山福二「西陣織の出機(でばた)(賃織)は「労働者」か–山田労災認定闘争の意義と課題」労働法律旬報1053号(1982年8月)13頁以下、脇田滋「西陣出機労働者の労災保険適用資格」同20頁以下参照。

(4)シルバー人材センターによる高齢者就業

さらに、政府自身が導入した「労働法不適用の個人請負」形式での就労形態として、その問題点を指摘する必要があるのは「シルバー人材センター」による就労です。第二次大戦後、継続してきた「失業対策事業」の縮小に伴い、定年退職者等、65歳以上の高齢者の就労については、「シルバー人材センター」などでの就労事業が各地の自治体で広がりました。

政府は、その動きを受けて1986年、高年齢者雇用安定法を制定して、同センターを国の制度として法定化しました。このシルバー人材センターを通じての就労は、労働法上の「労働者」としての労働ではなく、個人請負形式での就労と位置づけられたのです。つまり、年金受給権が発生して経済的にゆとりがある高齢者が「生きがい目的」でする就労という訳です。

しかし、シルバー人材センター就労者の実態は、その多くが、一般労働者とほとんど異なりません。むしろ、公的年金給付が不十分なために、生活費を補充する経済目的での就労であり、低賃金労働力として企業に受け入れられてる例が多いのです。その結果、剪定(せんてい)作業で高所から落下したり、工場での危険業務に従事して、「労働災害」に遭う事例も少なくありません。しかし、労働者ではないので、災害予防の労働安全衛生法の適用がなく、事後的補償である労災保険の適用も受けられません。災害が重症や死亡など、重篤な場合に被災労働者が争訟を通じて、ようやく労災保険適用が認められた事例も出ています。〔注6〕

〔注6〕赤羽目寛「『生きがい就労』には雇用のルールはなじまないのか−シルバー人材センターの問題点」脇田滋編著『ワークルール・エグゼンプション 守られない働き方」(学習の友社、2011年)8頁以下。

3 「雇用によらない働かせ方」拡大

(1)安倍政権の狙う「働き方の未来」=究極の使用者責任回避策推進

安倍政権は、日本でも最近、請負・委託による新たな就労形態が広がる傾向を強調し、それを労働の近未来の方向として意図的に拡大する政策を展開しようとしています。

経済産業省は、2016年11月、「雇用関係によらない働き方」に関する研究会を立ち上げ、2017年3月、最終報告をまとめました。そこでは、「第四次産業革命」の進展で、?仕事が「企業単位」から「プロジェクト単位」に変化し、?ライフステージに応じて、ある時は企業に雇用され、ある時は雇用関係によらず働く柔軟な働き方を広げることが、長寿命社会で重要となるとし、それで、?女性や高齢者などの労働参画を増やすことができると指摘しています。そして、新たな「オンデマンド経済」では、労働提供者は従来の「従業員」ではなく、専門的で意欲的な「個人労働者」として、インターネットを通じたバーチャルな「ヒューマン・クラウド」に集中することを肯定的に強調しています。

他方、厚生労働省は「働き方の未来2035一人ひとりが輝くために」(2016年8月)で、自立した個人が自律的に多様なスタイルで働くことが求められると同様な議論を展開し、20年後の2035年には、雇用関係を前提にした伝統的な労働法に代わって、経済取引を前提とした民法(民事ルール)が基礎になる等、労働者・労働法の「縮小」ないし「消滅」まで展望しています。

以上のように、政府の関連文書は、現在、ディジタル経済化の中での「雇用関係によらない働き方」の広がりが必然的な現象であり、労働の未来であるかのように描いていることが特徴です。

(2)ILO1996年「在宅形態の労働条約」(第177号)の批准回避

しかし、惑わされてはなりません。個人請負形式利用には、使用者責任回避の脱法的目的があるからです。日本政府は、この30年間、使用者責任回避目的で、労働法の規制を緩和し続け、非正規雇用として、多様な雇用・就業形態を導入してきました。ディジタル経済化以前の段階でも使用者責任回避の目的で、政府自身が、家内労働法の制定による労基法不適用や、シルバー人材センター導入によって、労働法の適用を受けない「雇用関係によらない働き方」を広げてきたからです。

この点で矛盾があるのは、「雇用によらない働き方」を取り上げながら、関連したILO条約については、本格的な検討をしていないことです。とくに、ILOは1996年「在宅形態の労働条約」(第177号)を採択しています。この条約は、いわゆる「家内労働者(home worker)」について、「独立した労働者とみなされる程度の経済的独立性と自律性を備えておらず、自宅等で使用者等から依頼された有償の作業を使用者のために行う在宅形態の労働者について賃金労働者と平等な待遇を促進することを目的」とし、次の通り、家内労働者に対する手厚い保護を定めています。〔注7〕

〔注7〕 豊田太一「第83回ILO総会家内労働条約を採択する–条約批准,家内労働法抜本改正の運動を」労働総研クォ-タリ-24号(1996年10月)40頁以下。

第1条

この条約の適用上、

(a) 「在宅形態の労働」とは、在宅形態の労働者と称される者によって行われる次の労働をいう。

(i) 自宅又は自ら選択する建物(使用者の作業場を除く。)における労働

(ii) 報酬のための労働

(iii) 使用される設備、材料又は他の機材の提供者のいかんを問わず、使用者が特定する製品又はサービスをもたらす労働

ただし、在宅形態の労働者が国内法令又は判決により独立した労働者とみなされるために必要な程度の自律性及び経済的独立性を有する場合は、この限りでない。

(b) 被用者の地位を有する者が被用者として通常の作業場でなく単に自宅において随時労働を行う場合は、この条約に規定する在宅形態の労働者とはならない。

(c) 「使用者」とは、直接に又は仲介者(仲介者が国内法令に規定されているか否かを問わない。)を通じて、自らの事業活動に従い在宅形態の労働を割り当てる自然人又は法人を意味する。

第2条

この条約は、前条に定義する在宅形態の労働を行うすべての者について適用する。

第4条

1 在宅形態の労働に関する国の政策は、在宅形態の労働の特殊な性質及び、適当な場合には、企業で行われる同一又は類似の種類の労働について適用される条件を考慮し、在宅形態の労働者と他の賃金労働者との間の待遇の均等をできる限り促進する。

2 待遇の均等は、特に、次の事項に関して促進する。

(a) 在宅形態の労働者が自ら選択する団体を設立し又はこれに加入し及び当該団体の活動に参加する権利

(b) 雇用及び職業における差別からの保護

(c) 職業上の安全及び健康の分野における保護

(d) 報酬

(e) 法令上の社会保障による保護

(f) 訓練を受ける機会

(g) 雇用又は労働が認められるための最低年齢

(h) 母性保護

ところが、現行家内労働法は、きわめて貧弱な最低工賃と安全衛生を規定するだけで、労働基準法と格段に大きな差があります。最近、工賃不払いの家内労働法違反で送検される事例が報道されました。しかし、労働者の場合には、政府の未払賃金立替制度があるのに、家内労働者はこの制度を利用できないことが明らかになりました。

この家内労働法は、ILO177号条約に明らかに反しています。ところが、日本政府は、この条約を批准しようとしていません。批准するためには、法改正が必要です。前述した西陣出機労働者は、このILO条約が対象とする家内労働者として、労働基準法や労災保険法が適用されて当然の働き方でした。ところが、日本政府は、家内労働法の抜本的改正について、この20年間、ほとんど検討することなく、改善施策を回避し続けてきたのです。〔注8〕

〔注8〕 豊田太一「労働基準法を使えなくした家内労働法−靴工家内労働者の働き方から」脇田滋編著『ワークルール・エグゼンプション 守られない働き方」(学習の友社、2011年)80頁以下参照。なお、このILO177号条約が採択される前に、ILOは各国の家内労働者の状況を調査するために、日本では東京と京都を訪問調査しました。私は、その依頼を受けて、西陣出機労働者の労災認定をめぐる事件についてILO調査団の前で詳しく証言したことがあります。

(3)年金削減で劣悪な「雇用によらない働き方」に追いやられる高齢者

さらに、「シルバー人材センター」での就労は、政府自身によって「労働者性」を否定されて「雇用によらない働き方」として、33年もの長く継続して運営されてきました。しかし、シルバー人材センターでの就労については、最低賃金さえ下回る低賃金であり、危険業務による労働災害が多いのに安全衛生法上の予防や、労災保険の補償が不十分である実態が繰り返して指摘され、問題となってきました。しかし、政府は抜本的な対策や、制度の改正などを行ってきませんでした。

むしろ、安倍政権は、財政を理由に「年金受給開始年齢」を65歳から70歳に繰り下げて高齢者の継続雇用や継続就労を拡大しようとしています。ところが、その場合、65歳以上対象のシルバー人材センター就労者の就労状況や問題点を提示していません。シルバー人材センター就労者の実態を知ることは簡単ではありません。その理由は、「労働者」ではないので、労働基準監督の対象にもならず、労災保険の統計にも算入されないなど、自治体の外郭団体が運営していることもあって、国として責任をもって実態を調査したり、全国的な統計さえ発表することがないからです。

安倍政権は、最近、「生涯現役」などと、高齢者を現役労働者と同様に働かせるかのように錯覚させる言い方をしています。しかし、騙されてはならないと思います。政府は、シルバー人材センターでの就労制度が示しているように、高齢者は、労働法不適用の「雇用によらない働き方」にされて、低賃金・無権利の就労を予定されているとからです。それは、企業にとっては使用者の責任や負担を回避できる形態で高齢者を働かせることができる企業本位の政策でしかないと思います。

年金財政については、最近、「マクロ経済スライド」のために、2047年度には厚生年金で約2割、国民年金で約3割減になり、物価、賃金が現在と同じという仮定で、国民年金満額は6万5000円から4万7000円に減るという試算が出ています。政府は、シルバー人材センターでの33年もの経験から、ただでさえ就職が難しい状況がある高齢者は年金削減が進めば、生活を支える切実な必要に迫られて、労働者としての保護を受けない劣悪な「雇用によらない働き方」であっても、応じざるを得なくなると考えているのだと思います。〔注9〕

〔注9〕 「伍賀一道〈アベノミクス 雇用改善の不都合な真実〉(2019/7/18)(http://welfare.fem.jp/?p=352)は、「年金制度の貧弱さゆえに、しかも非正規賃金が低水準のために高齢にもかかわらずフルタイムで働かざるをえない姿」を指摘している。

「雇用によらない働き方」は、使用者(労働力利用者)が使用者としての法的責任を一切回避できる、究極の「非正規雇用」とも考えられます。つまり、実態は「労働者」であるのに、請負契約形式で就労する形態であり、労働法や社会保険法の適用が全面的に除外されるからです。

(続く)

【関連記事】

第25回 「雇用によらない働き方」についての考察(上)

第26回 「雇用によらない働き方」についての考察(中)

第27回 「雇用によらない働き方」についての考察(下)

【筆者の関連文献】

本文で引用したもの以外では、

・脇田滋「『雇用関係によらない働き方』をどうすべきか −安倍政権のねらいとあるべき方向」月刊全労連254号(2018年4月)11頁以下〔http://www.zenroren.gr.jp/jp/koukoku/2018/data/254_02.pdf〕

・脇田滋「『雇用関係にようない働き方』拡大のねらいと課題」働くもののいのちと健康2017年10月秋季73号2頁以下〔https://www.inoken.gr.jp/old/kikan/no73-2-5.pdf〕

・脇田滋「個人請負労働者の保護をめぐる解釈・立法の課題_2006年ILO雇用関係勧告を手がかりに」龍谷法学43巻3号(2011年3月)1024頁以下〔https://bit.ly/2NhMart〕