「雇用によらない働き方」を推進する日本政府

日本政府は、アメリカ政府と比べて、労働者である人を「個人請負」として扱う、「誤分類」の問題への取り組みという点ではきわめて消極的だと思います。少なくとも、ILOやEUを先頭に、世界で広まっている「誤分類」という言葉を使って、使用者側の違法雇用慣行への規制の姿勢は見られません。

それどころか逆に、「雇用によらない働き方」という表現、偽装的な個人請負の広がりを側面援助する姿勢を示し、さらに推進方向に舵を切っていると思います。

雇用関係によらない働き方研究会

まず、安倍政権時代、経済産業省主導で、2016年11月「雇用関係によらない働き方研究会」を設置しました(2017年3月には同研究会報告書が出ています)。続いて2017年3月28日、政府は、「働き方改革実行計画」を決定しました。その中では、「クラウドソーシングが拡大し、雇用契約によらない働き方による仕事の機会が増加」したことから、「雇用類似の働き方の実態を把握し、有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討」するとしました。そして、具体的には「非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援」などを挙げました。

しかし、その後、政府は「働き方改革関係整備法」の制定をめざしました。

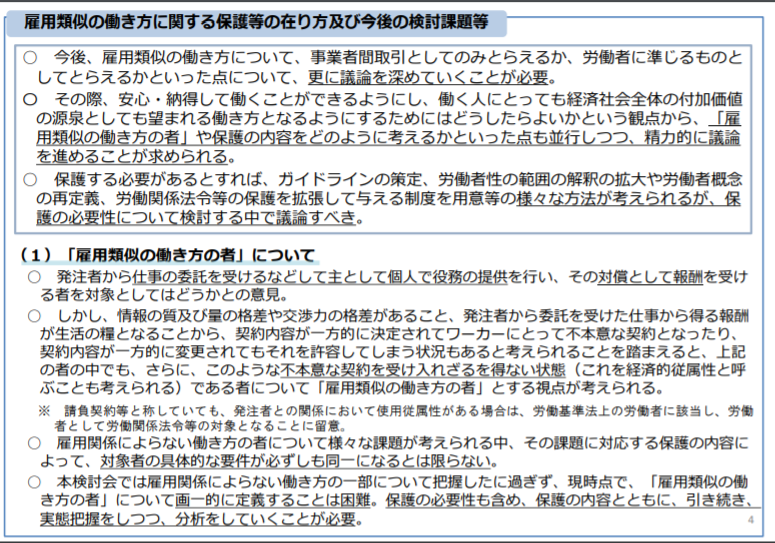

雇用類似の働き方に関する検討会

2017年10月、厚生労働省が設置した「雇用類似の働き方に関する検討会」が、2018年3月、同検討会報告書を出しました。報告書では結論が出ず、さらに2018年10月、「雇用類似の働き方論点整理検討会」が設置されましたが、そこでも議論がまとまりませんでした。その結果、検討会は、2019年6月28日、「中間整理」を示しただけでした(その後、検討会は、2020年12月25日を最後に開催されていません)。その後、検討会は、2020年12月25日を最後に開催されていません)。

「現在の労働基準法上の労働者性(以下「労働者性」という)が認められない者に対する労働政策上の保護の在り方を検討する視点として、現在の労働者性が適当であるかを念頭に置いておくことは必要であり、継続して検討すべき課題であるが、労働者性の見直しは、これまでの労働者性の判断基準を抜本的に再検討することとなるため、短期的には結論を得ることは困難と考えられる。このため、当面は、自営業者であって、労働者と類似した働き方をする者を中心に検討することが適当」

(中間整理の要点抜き書き)

経済産業省が「雇用によらない働き方」という用語を使い、その推進を無批判的に論じるのに対して、厚労省は、「雇用類似の働き方」という用語を使っています。さすがに、従来の労働法・社会保障法の基本的な考え方との関連が意識され、研究会などでも「雇用類似の働き方」の拡大については単純な結論に結びつかず、議論がまとまらなかったのです。安倍政権では、経済産業省系官僚が官邸で大きな発言力があったとの指摘もあるので、この点で政府部内で意見の微妙な違いがあったのかも知れません。

2018年7月、政府提出の「働き方関係整備法」が成立しましたが、同法には「雇用によらない働き方」関連の条項は導入されませんでした。

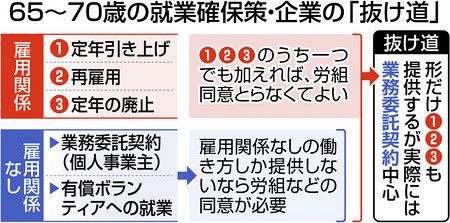

「高年法」改正と業務委託契約

しかし、厚労省所管の「高年齢者雇用安定法」の改正案が、2020年3月、国会を通過しました。そこでは、(1)企業などが定める「定年」を従来の60歳から65歳に延長すること、(2)65歳から70歳までの雇用継続を求め、その方法として①定年制をなくすこと、②定年を70歳まで延ばすこと、③70歳までの雇用継続制度を定めることとし、雇用以外の「創業支援等措置」として、労働契約でない「業務委託契約の締結」を選択肢の一つとして挙げています。

これは、まさに、「雇用によらない働き方」を高齢者について広げようとするものです。そこには、年金を低く抑えて高齢者が働かざるを得ない状況を作り出す一方、少子化のなかで不足する労働力を補うために高齢者を無権利な「雇用によらない働き方」で働かせるという政策目的があると考えられます。

コロナ禍の2020年7月、政府の「未来投資会議」が示した「成長戦略計画」では「フリーランスは、多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点からも、その適正な拡大が不可欠である」として、高齢者を劣悪労働力として利用する、企業本位の意図が端的に述べられています。そこでは、アメリカなどで重視されている、偽装的な個人請負を「誤適用(misclassification)」とする視点はまったく見られないことに注意することが必要です。※

※ 第51回 「死ぬまでギグ・ワークの劣悪環境で働け」ということ?! ー 政府が示した「フリーランス・ガイドライン」(案)を考える、脇田滋「コロナ禍で浮き彫りになったフリーランス保護の必要性」労働法律旬報1975・76号(2021年1月25日)17頁以下参照。

なお、政府は、既に、労働者として扱うべき「家内労働者」や「シルバー人材センター就業者」を自営業者、個人請負形式の就労者として、労働法・社会保障法の適用を除外してきました。その点では、国際的な視点からは、日本政府には、「誤分類」の問題点についての認識が欠落しているのだと思います。

「雇用によらない働き方」に覚える既視感-「派遣労働」を想起

「雇用によらない働き方」という言葉を聞いたとき、どこか既視感(デジャブ déjà vu)がありました。1985年に制定された「労働者派遣法」に感じたのと共通する感覚です。使用者責任を定める法規制を緩和するために、政策推進者が、都合の悪い言葉を言い換えて、政府や経営側に好都合な言葉を創り出して、世論を欺いているという思いです。

労働者派遣法=違法な偽装請負の合法化

労働者派遣法制定で合法化された「派遣労働」は、以前は、1947年制定の職業安定法(略称「職安法」)第44条で禁止された違法な「労働者供給」による「供給労働」で、その多くが本来の請負の実体を欠く「偽装請負」の形態をとっていました。

受入れ企業は、工場、事務所など、同一事業場で正社員と同じように働かせても、使用者が違う「別企業」所属の労働者として、使用者責任を逃れることができます。まさに、請負を偽装して労働法や社会保障法で定められた使用者の義務・責任を回避することが、「偽装請負」の最大の目的でした。

政府は、職安法に基づいて違法な偽装請負を厳しく取り締まる監督責任を適切に果たすことはありませんでした。製造業では早くから「社外工」や「協力会社」などが広がっていましたが、さらに、1970年代以降、第3次産業(サービス業)でも「事業場内下請」の形で、警備、事務処理、情報処理など多くの事業場で違法な偽装請負が蔓延したのです。

そして1985年、当時の中曽根内閣は、「臨調行革」と呼ばれる新自由主義的政策を強行していましたが、労働法における規制緩和の最初に、「労働者派遣法」制定を進めたのです。違法な偽装請負の蔓延を取り締まることは「現実的でない」として、その一部を合法化して労働者派遣として法的ルールに従わせるという口実でした。その時以降、「労働者派遣」「派遣労働」という言葉が一般化することになりました。

政府が、雇用の実態があるのに違法に個人請負に分類することを排除するという「誤分類」の視点なしに、「雇用によらない働き方」という表現を使うのは、1985年の「労働者派遣」「派遣労働」の合法化と類似しています。つまり、企業の違法な雇用慣行を取り締まることをせず蔓延させておいて、その政府が、違法慣行を法的に追認するという点で「雇用によらない働き方」には強い「既視感」を覚えるのです。

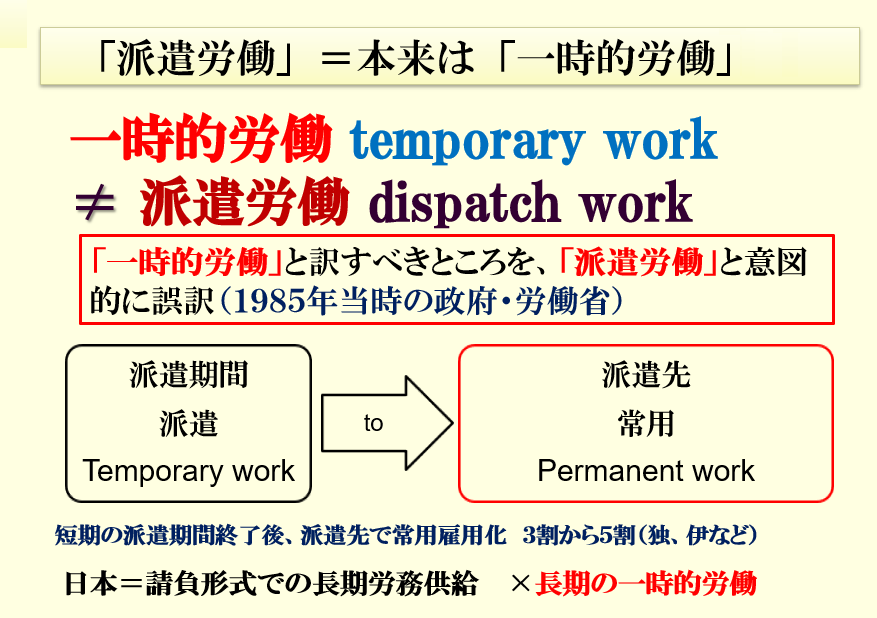

「一時的労働」を「派遣」と意図的に言い換え

この「派遣労働」という言葉は、日本政府が創り出した官製用語です。

当時、政府は、労働者派遣法制定が、欧米諸国で先行して派遣労働が合法化されていたことを法制定理由の一つに挙げていました。たしかに、労働者派遣や派遣労働に相当するものは、英語圏では「temporary work」とか、「temporary help」と呼ばれ、フランス語では、「travail temporaire」、イタリア語では「lavoro temporaneo」、スペイン語では「Trabajo temporal」などと呼ばれていました。

これらは、日本語では「一時的労働」と直訳できる言葉です。もし、欧米と同様な労働形態を示すのであれば、「派遣労働」ではなく、「一時的労働」と呼ぶことが適当だったと思います。ところが、日本政府は、この外国では広く使われていた「一時的労働」という言葉を使わず、「労働者派遣」「派遣労働」と「派遣」という言葉を使ったのです。※

※ 大学に在職していた頃、日本で使われる「派遣労働」を英語で何と言うのか、同僚のアメリカ人やイギリス人教員に尋ねました。すると共通して「temporary work」だとの答えでした。日本政府が「派遣労働」の英訳を「dispatch work」としていると説明すると、英語では「dispatch work」は、聞いたことがない言葉、使われていない言葉とのことでした。

欧米では、派遣先で何らかの特別な理由で業務が臨時的に増大したときに、派遣元(派遣会社)が労働者を集めて「一時的に」派遣先事業所に労働者を送り込むものでした。そして、「派遣期間」を短く定めていました。その期間が終わったときに、派遣先での業務が恒常的になったときには、受けいれた派遣労働者を派遣先が直接雇用することが基本となっていました。また、派遣先で同じ仕事を担当する正社員と派遣労働者の間の待遇格差を禁止する「均等待遇」を定めることが、ドイツ法、フランス法などの派遣法に共通した規制でした。

派遣期間を明示しない労働者派遣法

制定された労働者派遣法では、「派遣期間」の上限は明確に定められていませんでした。そして、派遣期間の終了後に派遣先に直接雇用するという、欧州の派遣法には共通した規定が盛り込まれませんでした。

さらに、各国の派遣法では例外なく定められていた「均等待遇規定」もなく、派遣元と派遣先の事業主に、使用者責任を水平的に配分しただけでした。派遣元と派遣先の共同責任や連帯責任の定めもないので、両者ともに責任逃れすることになり、労働者保護という点ではまったく中身のない法律でした。

そして、受入企業(派遣先)にとっては、何時でも派遣の打ち切り(事実上の解雇)が可能で、正社員よりも低劣な労働条件で働く、便利この上ない働かせ方で、長期に受け入れることが前提でした。

しかし、欧州のように「一時的労働」という用語にすれば、長期に受け入れると、「長期の一時的労働(temporary work)」となって明らかに矛盾します。そこで「派遣」という言葉にすり替えて、違和感なく「長期の派遣」と言えるようにしたのだと思います。

※ドイツでは、有料職業紹介の例外的形態とされ、労働者派遣に当たる用語としては「Arbeitnehmerüberlassung」という用語が使われました。しかし、それと並んで、「一時的労働」を表すZeitarbeitやTemporärarbeitも使われています。なお、ドイツでは、当初、派遣元で派遣労働者は常用雇用されるのが原則でした。ただ、当初の派遣先への派遣期間制限は、短期の3ヵ月でした。それが過ぎれば受入れ企業(派遣先)が直接雇用することになっていました。

日本は、企業間の労働条件格差が大いことが特徴です。これに対して欧州諸国は、企業を超えた産業別労働条件が普及しているので、労働条件の企業間格差は小さいのが特徴です。日本では、派遣先の大企業が、派遣元の中小零細業水準の低い労働条件で働くことになります。つまり、欧州の弊害と比べて日本の派遣労働は、各段に大きな弊害があり、企業側は、派遣労働の利用で、同一労働差別待遇を合法的に行うことが可能となってしまうのです。

こうした企業にとって好都合な不安定・低劣な労働力を長期に利用できるようにするために、「一時的労働」でなく、「派遣労働」という言葉が使われたのです。

「派遣」は、元来、公務員の人事管理用語

元来、「派遣」という用語は、公務員の人事管理で使われたきた言葉でした。国家公務員や地方公務員が、元の職場から離れて他の機関や外郭団体などで一定期間、働くことを派遣と呼んでいます。現在でも施行されている「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」は、1970年の法律第117号です。こうした公務員の「派遣」は、民間で使われる「在籍出向」と同様な意味をもっており、一定期間が終われば、国や自治体の職場に戻ることを前提にしています。

これに対して、労働者派遣では、派遣元(労働者派遣事業)は、使用者としての実体がきわめて形骸的な民間の派遣会社です。派遣法制定時以降、現在までの法定要件では、20㎡の事務所面積が求められるだけの零細規模企業でも労働者派遣事業として許可される存在です。公務員の場合には、派遣元となるのは国や自治体ですから、最も安定した雇用主ですので、同じ「派遣」でも、民間の労働者派遣事業とは比較になりません。

現実には、まったく異なるのに、政府は、公務員の場合と同じ「派遣」という言葉を使って、「労働者派遣」という名称を使ったのです。派遣法施行後、35年を経過して派遣労働者の不安定で劣悪な待遇が歴然となってきましたが、政府は、その実態についての詳細な調査を怠って、問題の顕在化をすることなく、相次ぐ法改正で派遣労働の拡大を繰り返してきたのです。

要するに、日本政府は、意識的に「派遣」という言葉を使って、企業・経営者団体が要望する労働法の規制緩和を続けてきたことになります。まさに、「労働者派遣」「派遣労働」は、意図的に「派遣」という用語で弊害を隠蔽するための官製用語でした。

近年、政府が使ってきた「雇用によらない働き方」という用語は、まさに、「派遣」という用語と同様に、企業・使用者による違法雇用慣行の問題点やその弊害を隠蔽する意図をもって捻(ひね)りだされた官製用語だと考えられるのです。

※アイキャッチ画像の出所は、フリーランスへも雇用保険適用を拡張した韓国政府の関連パンフレットです。