「フリーランス新法」案

通常国会に上程

政府は、2023年2月22日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(略称「フリーランス・事業者間取引適正化等法案)を閣議決定し、同日、国会(通常国会)に提出しました(以下、この法案を「フリーランス新法」案と表記)。岸田政権は、昨年9月、フリーランスとして働く人を保護する法整備を目的に「法案の骨子」を発表して、パブリックコメントを開始しました(パブコメ結果参照)。当初は、10月からの臨時国会に上程することが考えられていました。しかし、与党内での合意が得られず、また、同国会では「統一教会問題」などの審議があったために会期中成立の目途が立たず、政府として上程を断念した経緯があります(朝日新聞2022年12月6日)。

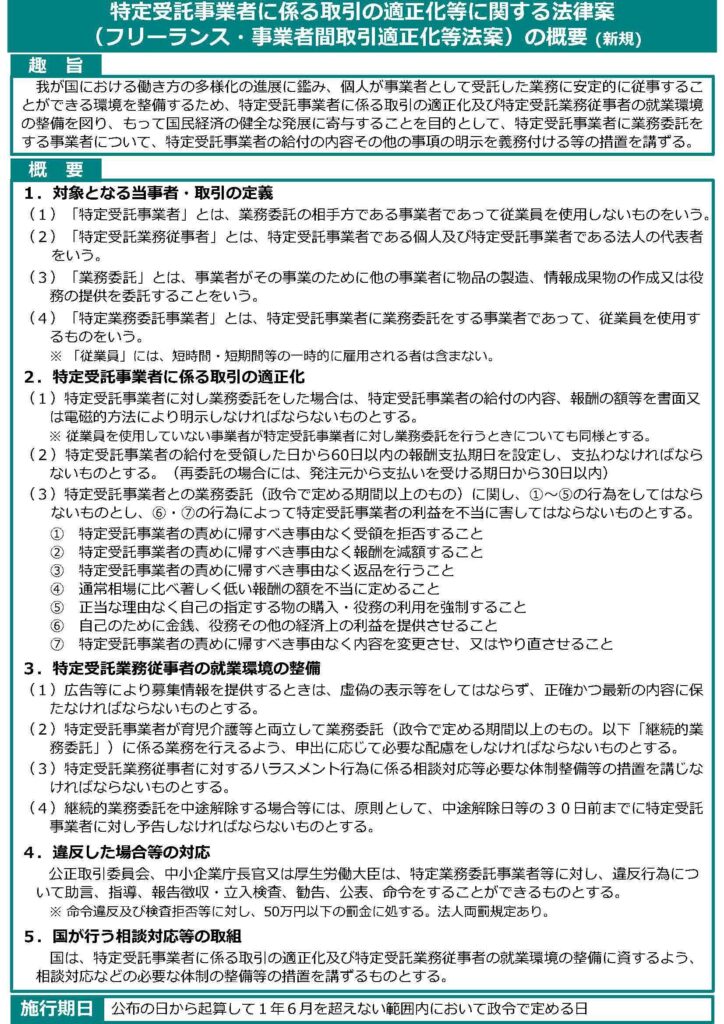

閣議決定時に示された法律案の趣旨と概要は以下の通りです。

法律案の概要

法律案の主な内容は、2022年9月に示された「法案骨子」と同様です。

第一に、いわゆる「フリーランス」(法律案では、「特定受託事業者」)の取引上の弱い立場を中心に、特定委託事業者(以下、「事業者」)の(1)仕事を受注する段階での報酬や業務内容の書面などによる明示義務、(2)給付を受けたときから60日以内の報酬支払い義務、(3)仕事を発注する事業者の不当な行為(不当な①受領拒否、②報酬減額、③返品、次に、④相場に比べ著しく低い報酬額の決定、そして、⑤指定した物の購入・役務の利用、⑥金銭・役務の提供、⑦変更・やり直しの強制)の禁止を定めています。

第二に、就業環境の整備として、①募集情報の虚偽禁止と最新内容化、②育児介護と両立できるに業務委託すること、③ハラスメントへの相談対応、④継続的業務委託では中途解除日等の30日前までの予告を定めています。

第三に、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣による助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるとし、命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する(両罰規定あり)としています。

法律案の特徴と問題点

政府は、2021年3月に法的強制力を伴わない「フリーランス・ガイドライン」を発出しましたが、「フリーランス新法」案は、この「ガイドライン」と大きく異ならない内容を法律化したものに過ぎません。その特徴と主な問題点として、以下の点を挙げることができます。

(1)労働者と自営業者の区別の不明確性

フリーランス(自営業者)をめぐって最も重要な焦点となっているのは、労働法(労働組合法、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法など)や社会保険法(健康保険法、厚生年金保険法など)の適用を受けるのか、否か(いわゆる「労働者性」判断)については、何ら新たな規制内容が無いという点です。法案の前提は、従来の「労働者性」判断には変更をもたらさないということで、既存の判断基準を維持するということです。現行法では、実態としては雇用による労働者とは大きく異ならない(場合よっては、労働者よりも劣悪な場合もある)、契約の名目が請負や委託などの「自営業者」が少なくありません。

しかし、「労働者」か「自営業者」かで、関連法の適用は大きく異なっています(下の表参照。〇は適用、✕は不適用)。そのため、これまで、名目的な自営業者が労働者性を争って裁判や労働委員会、労災認定など、数多くの争訟が行われて来ました。新法案は、こうした争訟解決のために積極的な意味をもつとは思えません。

(2)新法案で導入された「改善」は、高く評価できない

たしかに、これまで何ら保護的な規定が無かった「フリーランス」にとっては、新たな保護はプラスのものと言えるかも知れません。その点では、同法案を高く評価する議論があると思います。

しかし、(1)の「労働者」性判定という点からは、名目的には自営業者でも、実態から「労働者」と判定されれば、多くの法律が適用されますので、100%の多くの権利を得ることができます。しかし、今回の法案は、これと比較すると、対象となる項目も「取引」関連のごく限られた範囲に止まっています。パブリックコメントでも多くの指摘があった「不当な契約打ち切り」への規制が含まれていません。理由のない解雇を禁止する労働契約法第16条の規定に類似した規定の導入することも考えられましたが、中途解除について30日前の予告を定めるに過ぎません。とくに、労働者の場合と比べたときには、対象が狭く、最低報酬、安全面の規制、雇用保険や労災保険適用、集団的権利(団結、団交、争議)についてはまったく触れられていません。また、新法案が触れている項目についても、その内容がきわめて貧弱です。違反に対する制裁も緩やかに過ぎるもので、中心となる公正取引委員会は地方事務所が全国8ヵ所で、職員も約800に過ぎません。これは、人員体制の不足が問題になっている労働基準監督でも、全国のすべての都道府県に320以上の監督署があり、監督官が約3000人(実働は少ないとされている)です。つまり、法の実効性を考えたとき、権限や人数・体制がきわめて貧弱な公正取引委員会職員が、新たにかなりの人数である「フリーランス」の問題に応えられるのか、直ちに疑問が浮かびます。

(3)「家内労働者」の労災をめぐる労働行政の背信的「逆行」

政府は、「自営業」形式の就労者について、十分な保護をしないまま、中途半端な規制をするという「前歴」があります。

その一つが、「家内労働者」です。1958年、「ヘップサンダル」を作っていた家内労働者が多数、有機溶剤中毒等にかかり、死者も発生する事件が大阪、東京で発生し、何ら家内労働者の安全や労働条件について放置してきた労働行政の怠慢が社会問題になりました。そこで、政府、労働省(当時)は、1970年、有機溶剤中毒防止規則を制定するとともに、「家内労働法」を制定しました。同法は、1970年「工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めていました。同法は、「家内労働者の労働条件の向上を図り、もって家内労働者の生活の安定に資することを目的とする」(第1条)としましたが、「家内労働者」は、基本的に「事業者」とされ、労働基準法が適用される「労働者」ではないとすることに同法の消極的な役割があったのです。新たな家内労働法は、労働基準法などに比べて格段に内容の劣るもので、家内労働者には、同じように働く労働者との均等待遇も保障されず、労災保険などの適用もありませんでした。

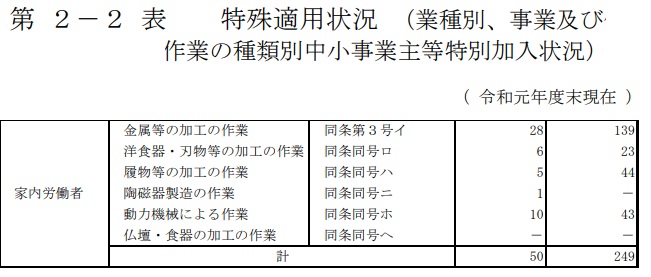

たしかに、労災保険では、家内労働者の特別加入が認められましたが、家内労働者自身が保険料を支払うことや、相当数で一括加入が必要なために、実際の加入率はきわめて少なく、2019年段階で、249人しかいません(厚生労働省調査)。

これは、全国で約11万人とされる家内労働者数(2016年厚労省「家内労働概況調査」)に比べて余りにも少なく、事実上、制度が形骸化していると言わざるを得ません

また、労働基準法施行時に、西陣出機(でばた)と呼ばれる京都の家内労働者は、自宅に織機を置いて自宅で働いていましたが、地域の労組の運動もあって、京都労働局は、出機の「労働者性」を認めました(1948年末川判定)。そして、委託事業者である「問屋」が、保険料を負担して労災保険に加入していました。ところが、1970年の家内労働法施行後、労災に遭った西陣出機労働者が労災保険給付の支給を求めたところ、「家内労働者」は「労働者」でなく、労災保険が適用されないとして、1978年11月、京都上労基署長から「不支給」決定が出されました。「家内労働法」が、既に労災保険適用を受けていた出機労働者の権利を奪うことになる「逆行」措置の「口実」に使われたのです。私は、この不支給決定の不当性を指摘する「意見書」を書きました(詳しくは、労働法律旬報に掲載した意見書、エッセイ第25回参照)。

その後、ILOが1996年「在宅形態の労働条約」(第177号)を採択しますが、その前に加盟各国に事前の調査を行うことになり、日本調査団が、東京に続いて、京都に来られました。その際、私が調査団の前で、西陣出機事件の一連の経過を詳しく陳述する機会がありました。そして、ILOが採択した同条約では、在宅形態の労働者(=家内労働者)に対して、均等待遇などの手厚い保護を定めた国際基準を示しました。それ以降、約26年を経過しました。しかし、日本は同条約を踏まえて「家内労働法」の大幅な改正が必要でしたが、それを検討することもせず、改善施策を回避し続けてきたのです。

フリーランスには、在宅形態の労働者と言える方も少なくないと思います。しかし、政府は、「フリーランス新法」案の準備過程で、こうした「家内労働法」との関連での背信的逆行や、ILO第177号条約批准をめぐって取り続けてきた後ろ向きの姿勢への反省については何ら言及していません。国会審議で、是非、明らかにしてほしい点です。

(4)政府が創出した無権利労働者=「シルバー人材センター就業者」

政府は、定年退職者など、65歳以上の高齢者が職業生活から引退することを前提に、高齢者が臨時的・短期的な就業の機会を確保する事業として「シルバー人材センター」に国費補助を開始し、1982年、「全国シルバー人材センター協議会」(全シ協)が設立されました。その後、

1986年、「高年齢者雇用安定法(高年法)」が制定され、「シルバー人材センター」が法制度化されたのです。1996年、全シ協は「全国シルバー人材事業協会」に名称を変更し、同協会会員の各地域センターは、高齢者が自主的に運営する建前で、市町村ごとに一つずつ設置されています。このシルバー人材センターの就業者は、様々な仕事を担当していますが、法的には、2004年高年法改正による労働者派遣や有料職業紹介の場合を除いて、請負・委任で就労する場合が多くなっています。その場合、シルバー人材センター会員の高齢就業者は、「生きがい就労」という位置づけで、雇用に基づく労働者に該当しないため、労働基準法、最低賃金法、労災保険法等が適用されません。まさに、「フリーランス」と同様な働き方、働かせ方であり、政府自身が創出した劣悪労働形態と言うことができます。

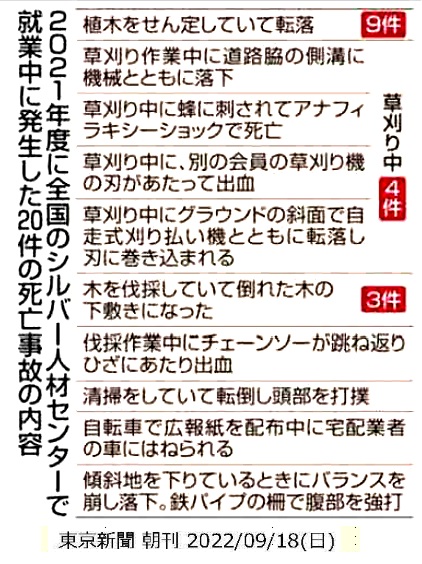

しかし、シルバー人材センター就業者の実態は、そのほとんどが、一般労働者とほとんど違いません。公的年金給付が不十分なために、生活費を補充する経済目的での就労であり、低賃金労働力として働かせることができるので、企業側もそれに注目して受け入れている例が少なくないのです。しかし、すべてが高齢ですので、身体的に若い頃とは違っています。剪定(せんてい)作業で高所から落下したり、工場での危険業務に従事して、「労働災害」に遭う事例も少なくありません。しかし、労働者ではないので、災害予防の労働安全衛生法の適用がなく、事後的補償である労災保険の適用も受けられません。東京新聞(2022年9月18日)によれば、2021年度ではシルバー人材センター就業者は就業中に発生した死亡事故が20件もあったとのことです。

シルバー人材センター就業者に関連した裁判や審査会の事例では、重篤事故で高額の損害賠償が支払われた事例〔綾瀬市シルバー人材センター事件・横浜地裁2003年5月13日判決〕や、就労実態から「労働者性」を認めて労災保険適用を命じた例〔西脇労基署長(加西市シルバー人材センター)事件・神戸地裁2010年9月17日判決、労働保険審査会1996年11月6日裁決〕があります。依然として政府が、労働者として扱わない姿勢をとっているため、就業者や遺族が苦労して裁判などを提起しなければならず、実際には、これらの事例は氷山の一角と言うことができます。

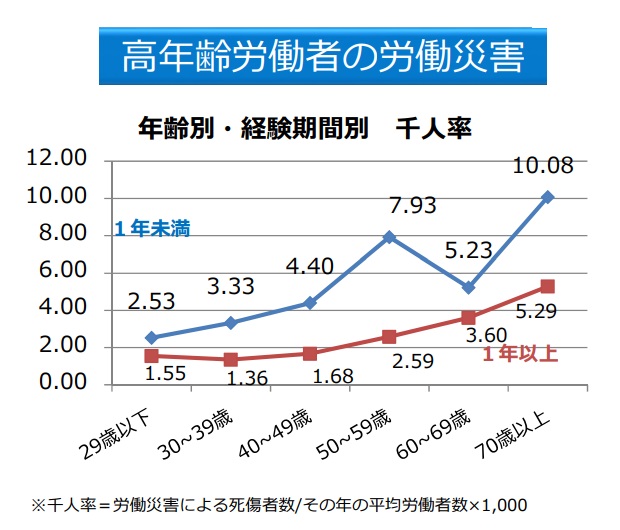

実際、高齢者が雇用だけでなく、シルバー人材センターなどを通じて業務委託・個人請負形式で就業する場合が増えています。「2020年高年齢労働者の労働災害発生状況」(厚労省労働基準局安全衛生部安全課作成)(上の図)によれば、70歳以上の労災発生率は、30歳未満の約4倍と相当な高率になっています。政府は、一方では、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(2020年3月16日付け基安発0316第1号)を出すなど、高齢者の安全や健康のリスク対策を打ち出していますが、他方では、死亡事故が多いシルバー人材センター就業については目立った対策を示さないままです。「フリーランス新法」案に、既存の強制力のない「ガイドライン」ではなく、「業務委託契約」や「ギグワーク」で働く高齢者の安全と健康を具体的実効的に確保する法規定を導入することが必要ですが、そのような規制はまったく見られません。

小括

日本だけを見ると、最近の「フリーランス・ガイドライン」や「フリーランス新法」案、さらに、「労災保険特別加入の対象拡大」などは、従来、ほとんど無かったフリーランス保護対策としては、「大きな改善」であり、「大きな進歩」であると思われるかも知れません。しかし、こうした日本政府の動きは、世界の動向から見れば、何周もの周回後れの状況と言えるのです。むしろ、私は、日本の政府や経済界の本音は、これまでの経緯を振り返れば、労働法や社会保障法の適用がない無権利なフリーランスを拡大しようとするものであり、その点では、「世界とは真逆な方向」にあると考えています。

次のエッセイでは、世界で進むフリーランス(自営業形式就労者)をめぐる運動、裁判、立法の動きを紹介することにします。(続く)